Introducción

El narcotráfico y el crimen organizado transnacional (COT) han transformado las dinámicas de violencia en América Latina, evidenciando patrones geográficos, institucionales y de mercados ilegales. Este artículo examina la intersección entre las dimensiones transnacionales y subnacionales del COT en la frontera entre Colombia y Ecuador entre 2015 y 2022 de los patrones de violencia homicida que se articulan a través de redes delictivas adaptativas.

El narcotráfico es una de las principales causas de violencia en América Latina, una región donde la criminalidad común y organizada ha alcanzado niveles elevados. Según la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2022), la región concentra más del 40 % de los homicidios a nivel mundial, pese a representar únicamente el 8 % de la población global. Asimismo, es responsable de cerca del 70 % de la producción mundial de cocaína, con Colombia, Perú y Bolivia, como principales productores. Este contexto ha posicionado el narcotráfico como un eje central de las economías ilícitas globales, conectando la región con mercados de consumo en Norteamérica, Europa y Asia a través de redes del COT, las cuales han sofisticado sus operaciones logísticas y generado dinámicas territoriales violentas que impactan de forma diferenciada a las poblaciones.

Colombia, como epicentro del narcotráfico, ejemplifica este problema. Desde la década de 1970, el narcotráfico ha alimentado el conflicto armado interno, fortaleciendo a guerrillas, paramilitares y grupos criminales para desafiar al Estado y financiar sus actividades (Duncan, 2009). En la última década, la producción de cocaína en el país alcanzó niveles récord, superando las 230 000 hectáreas cultivadas (UNODC, 2022). Aunque el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) representó un avance hacia la estabilización (Ibarra et al., 2021), no logró reducir el narcotráfico y, de manera no intencionada, propició una reconfiguración de las estructuras criminales en Colombia y países vecinos (Badrán, 2024; Trejos Rosero y Badillo Sarmiento, 2022). La desmovilización de las FARC generó vacíos de poder en zonas estratégicas, ocupados por nuevos actores delictivos y redes criminales preexistentes, que aprovecharon la ausencia estatal para expandir sus operaciones hacia territorios como Ecuador (Álvarez Vanegas et al., 2018). Este proceso favoreció la expansión del narcotráfico a países vecinos, donde las instituciones de seguridad han resultado insuficientes para contener esta amenaza.

Ecuador, anteriormente considerado un país de tránsito, se ha consolidado como un centro logístico estratégico para el comercio global de cocaína. Provincias con acceso a puertos marítimos, como Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, emergieron como nodos estratégicos para la exportación de cocaína hacia mercados internacionales (Lohmuller, 2015; Wolff y Dressler, 2024) y el aumento del crimen urbano (Cueva, D., Cabrera-Barona, 2024). Este posicionamiento se explica por la combinación de infraestructura portuaria, ubicación geográfica estratégica y debilidad institucional (Pontón Cevallos y Rivera Vélez, 2024). Además de conectar las zonas de producción en Colombia con los mercados globales, estas provincias concentran disputas territoriales entre organizaciones criminales, lo que incrementa la violencia en las fronteras y regiones estratégicas (Freire Aguilar et al., 2024). Un caso ilustrativo es la ciudad de Durán, en la provincia de Guayas, que, en 2023, registró una tasa de homicidios de 145.43 por cada 100 000 habitantes, ubicándola entre las ciudades más violentas a nivel mundial (Berg y Bledsoe, 2024).

La influencia de carteles internacionales, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ha intensificado las rivalidades entre bandas locales en Ecuador, aumentando la violencia dentro y fuera de las prisiones (Pontón Cevallos, 2022). Estas organizaciones utilizan acuerdos comerciales, como el tratado con la Unión Europea (UE), para ocultar cocaína en exportaciones legales de banano, pescado y camarones (Phillips et al., 2024), mientras la interdicción y otras políticas no han reducido la disponibilidad de drogas ni el control territorial de estas organizaciones (Caulkins, 2017), intensificando las disputas y transformando regiones estables en zonas estratégicos para el tráfico. Además, participan en extorsión, tráfico de armas y trata de personas, agravando la inseguridad en la región andina (Maydeu-Olivares, 2021).

Esta investigación responde a ¿cómo se han expandido el narcotráfico y la violencia homicida desde el sur de Colombia hacia Ecuador, articulando dinámicas globales con particularidades locales bajo un patrón de transnacionalidad subnacional1 entre 2015 y 2022? Se evidencia que las dinámicas del COT responden a este patrón, en el que redes globales adaptan sus operaciones a las características geográficas e institucionales de territorios estratégicos. Provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, con infraestructura portuaria y proximidad a Colombia, actúan como nodos clave para el tráfico de drogas y epicentros de violencia.

Este artículo se enmarca en el enfoque geopolítico y geoestratégico del delito, identificando cómo las dinámicas del COT se articulan con patrones subnacionales que desplazan la violencia hacia geografías estratégicas donde la debilidad estatal facilita el establecimiento de rutas para el narcotráfico (Carrión Mena y Enríquez Bermeo, 2022). Al analizar el narcotráfico desde una perspectiva de transnacionalidad subnacional, se evidencia cómo las redes globales del COT generan impactos diferenciados en territorios específicos, conectando disputas locales con estructuras internacionales. Este enfoque cuestiona las explicaciones homogéneas a nivel nacional y destaca la importancia de considerar las particularidades subnacionales para comprender el crimen organizado (Bergman, 2018; Pino-Uribe y Dosek, 2024).

Revisión de literatura

Desde sus primeros análisis, el COT ha sido considerado un fenómeno asociado a la globalización y la desaparición de las barreras fronterizas (Levitsky, 2003; Sterling, 1994; Williams, 1994). Esta perspectiva, ampliamente aceptada, sostiene que el COT opera en red y en tiempo real, de manera análoga a la globalización y la era de la información (Castells, 2006; Piedrahita Bustamante, 2020b). En la última década, sin embargo, se han explorado nuevas explicaciones que buscan comprender los patrones específicos de expansión del COT y sus modalidades, como el narcotráfico y la violencia. Bruinsma (2015), tras revisar más de 20 estudios, identificó dos explicaciones predominantes: la equiparación del COT con el crimen organizado y su conceptualización como una “nueva” amenaza global impulsada por la globalización. El autor critica la escasez de investigaciones empíricas que respalden estas perspectivas y las califica como estereotipos difundidos por la criminología y replicados por los Estados. Asimismo, señala que la globalización es una explicación comúnmente aplicada a diversos fenómenos y procesos.

Por otro lado, las investigaciones recientes han planteado cuatro enfoques principales sobre la expansión del COT: (a) migraciones y contexto socioeconómico, (b) capacidad institucional, (c) vínculos con el terrorismo y (d) factores geopolíticos y geoestratégicos. En el primer caso, Siegel (2014) destacó cómo las redes delictivas explotan las diásporas y la facilidad de comunicación y transporte para fortalecer actividades como el narcotráfico, el tráfico de personas y la expansión hacia nuevos mercados. Paarlberg (2022), por su parte, identificó inconsistencias en las políticas migratorias exteriores que contribuyen a la transmisión de actividades y remesas delictivas, ampliando el alcance de estas redes.

Estudios de caso como el de Okereke et al. (2023) en Nigeria analizaron el problema migratorio y señalaron que el anhelo de mejores condiciones de vida y la porosidad de las fronteras son factores que impulsan la trata de personas. Otros autores han destacado que la expansión del COT se relaciona con el crecimiento de delitos tradicionales, como el tráfico de cigarrillos y de drogas, y la explotación laboral, enfatizando el papel de las minorías étnicas y las migraciones ilegales en la percepción del aumento de la delincuencia (Von Duyne et al., 2018). Brugman y Verbeke (2018) argumentan que el COT se fortalece a partir del incremento de relaciones económicas en zonas fronterizas y la eliminación de barreras que favorecen la diversificación productiva. De Oliveira (2024) observó que la inmigración en el Reino Unido, derivada de conflictos armados, ha facilitado el crecimiento del tráfico de personas, la esclavitud moderna y el terrorismo. Conclusiones similares obtuvo Grewcock (2017) al estudiar la migración y el tráfico de personas en Australia.

Un segundo grupo de investigaciones se centra en las limitaciones institucionales de los Gobiernos para enfrentar el COT. Entre estas se incluyen problemas como la corrupción política en fronteras, que facilita las actividades delictivas (Shehdula y Karamuço, 2024) y la ausencia de políticas efectivas de seguridad fronteriza, como lo demuestra el estudio de Fita et al. (2022) sobre las amenazas marítimas en el mar de Suli y Célebes (Indonesia). Gore et al. (2019) analizaron la delincuencia ambiental transnacional, destacando la participación de empresarios y Gobiernos en zonas de conflicto con baja capacidad de aplicación de leyes, lo que genera ganancias anuales cercanas a 260 000 millones de dólares. Por su parte, Harun-Or-Rashid et al. (2020) evidenciaron cómo los grupos criminales en Bangladés y Birmania se expanden aprovechando las deficiencias de los organismos de seguridad, integrando en su análisis un enfoque novedoso sobre las dimensiones geopolíticas y geoestratégicas del problema.

Los estudios sobre la relación entre crimen transnacional y terrorismo evidencian su impacto en la seguridad regional y global. Gana et al. (2023) analizaron la frontera entre Nigeria y Níger, destacando vínculos entre criminalidad, proliferación de armas y terrorismo. Trăistaru (2020) señaló que las redes delictivas en Europa Oriental, similares a las mafias soviéticas, utilizan el tráfico de material nuclear para financiar el terrorismo. Kulić y Bolhuis (2023) estudiaron la competencia entre facciones chiítas, las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y la reorganización de Estado Islámico en Irak por el control del contrabando de armas, drogas, petróleo y personas. Strachan (2017) identificó rutas de contrabando de armas por grupos extremistas que generan violencia y crisis migratorias en Sudán, Egipto y Jordania.

En el cuarto grupo, están las investigaciones sobre la expansión del delito desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica que analizan cómo las redes criminales transnacionales valoran el poder en territorios y zonas fronterizas para gestionar diversos tráficos (Brown y Hermann, 2020; Durán-Martínez, 2021). Este enfoque ha sido clave para explicar su crecimiento en Estados frágiles (Gana et al., 2023), sus vínculos con grupos terroristas en los Balcanes, el Mediterráneo oriental y Albania (Heineman y Nomikos, 2022), así como su impacto en los derechos humanos, que motiva respuestas estatales expresadas en mecanismos de cooperación internacional.

Tsimashchenia (2023) identifica en América Latina diversos factores que explican la expansión del delito, incluso mala gobernanza, corrupción, bajo desarrollo humano, desigualdad, limitada movilidad social y ubicación geoestratégica, en línea con las lógicas de los cuatro enfoques descritos. En la frontera entre Colombia y Ecuador, se observan patrones adicionales: la expansión del conflicto armado colombiano (Ceballos Medina y Ardila Calderón, 2015; González Gil, 2015; Idler, 2018, 2019; Pinzón Arana, 2019), la presencia de carteles mexicanos (Bunker y Sullivan, 2019; Cortés-Castillo, 2020), las crisis migratorias (Knight y Tribin, 2020) y la posición geoestratégica de Ecuador entre Perú y Colombia, principales productores de coca (Carrión Mena y Enríquez Bermeo, 2022; Peñafiel Valencia y Aguirre Avilés, 2023). Los estudios resaltan el crecimiento de cultivos ilícitos, la exportación de violencia por grupos armados ilegales colombianos y la economía dolarizada de Ecuador como factores que facilitan transacciones financieras y lavado de activos (Forero, 2016; Vallejo Villarroel y Pérez, 2024). Estas condiciones han impulsado la expansión criminal en Ecuador, caracterizada por altos niveles de violencia (Hilgers y Macdonald, 2017; Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva, 2020).

Este artículo se inserta en el enfoque analítico del COT desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica centrada en las dinámicas subnacionales a través del concepto de transnacionalidad subnacional, el cual se operacionaliza al evidenciar la adaptación que las redes criminales hacen en los territorios que disputan. Este enfoque permite examinar la configuración de la violencia homicida y las actividades de narcotráfico mediante la interacción entre actores transnacionales y contextos subnacionales marcados por vacíos de control estatal y disputas por mercados ilegales. La investigación cuestiona la homogeneidad atribuida a estos fenómenos y enfatiza la relevancia de los territorios específicos en los que se desarrollan. Este enfoque evidencia que el delito transnacional tiene incentivos globales y locales como la debilidad institucional, la geografía y las economías informales, que le permiten su mantenimiento y expansión territorial. Al incorporar estos elementos, la investigación demuestra cómo las particularidades territoriales configuran los patrones de actividad delictiva y determinan sus impactos en los niveles regional y global.

Marco teórico

El narcotráfico se clasifica como COT debido a su funcionamiento en red, beneficiado por las dinámicas del libre comercio e integrado por diversos actores, cada uno operando como un nodo dentro de las redes criminales. Según Piedrahita Bustamante (2020a), las redes criminales se caracterizan por su flexibilidad, lo que les permite adaptarse y transformarse mediante alianzas temporales con nodos de otras redes y proyectos específicos. Esta interconexión facilita su expansión territorial, ya que su presencia en múltiples países depende de la cooperación entre nodos propios y externos. Entre los principales nodos, destacan los promotores, quienes impulsan la expansión de la red mediante mecanismos como el reclutamiento, la negociación, la colaboración y la incorporación de exagentes de seguridad estatal, políticos, banqueros y directores financieros (Piedrahita Bustamante, 2020a, pp. 238-239).

Este artículo analiza la relación entre el narcotráfico y la generación de violencia a través de dinámicas de expansión subnacional, desafiando los enfoques tradicionales centrados en la gobernanza global y los mecanismos institucionales (Cuadro, 2020). Se adopta un enfoque político del delito basado en la geopolítica y geoestrategia del COT, retomando las teorías de Grygiel (2006, 2011, 2024). La geopolítica se entiende como la valoración que realizan las redes del COT sobre recursos y líneas de comunicación en relación con la economía y la política, mientras la geoestrategia se refiere a sus esfuerzos por concentrarse en áreas geográficas específicas para promover sus intereses.

El argumento geopolítico vincula las actividades del COT al territorio, a pesar de su carácter global y su funcionamiento en red. En este contexto, adquiere relevancia la categorización territorial propuesta por Tuirán Sarmiento y Trejos Rosero (2018, p. 4) para describir las gobernabilidades criminales y los autoritarismos subnacionales. Estos territorios se clasifican en cuatro tipos: (a) territorios en disputa, caracterizados por la competencia económica, social y política entre actores locales; (b) territorios paralelos, donde el ámbito urbano es controlado por instituciones públicas y el rural por grupos armados ilegales; (c) territorios cooptados por organizaciones criminales, y (d) territorios abandonados, con ausencia de capacidad técnica en la administración local.

Tilly (2006) comparó el proceso de construcción del Estado con el crimen organizado, al considerar que ambos surgen de la especialización de grupos dedicados a la extorsión, el hurto y la provisión de servicios de seguridad, actividades que posteriormente adquieren legitimidad bajo lógicas legales y racionales (Weber, 2014). Durante este proceso, los Estados ampliaron sus zonas de control mediante la centralización del poder político, lo que implicó la destrucción de castillos, la subordinación de señores feudales y el dominio territorial a través de fuerzas militares y sistemas de tributación, ya sea directa o mediante alianzas. Tilly (1992) denominó este fenómeno “construcción de Estado”, un proceso permanente. En paralelo, Gambetta (2007) estudió las mafias italianas y evidenció que en Sicilia este proceso no fue homogéneo. Las mafias desarrollaron sus propias formas de expansión del poder, ofreciendo protección, cobrando extorsiones (asimiladas a impuestos) y ejerciendo violencia para consolidar el control social y territorial.

Koivu (2016) interpretó los planteamientos de Tilly (1992, 2006) dentro del “enfoque político” del delito, el cual concibe a los grupos del COT como actores capaces de regular, controlar, producir y distribuir bienes o servicios en contextos de ausencia o limitada capacidad institucional (Varese, 2001, 2010). Según Koivu (2016, p. 154), el COT representa una manifestación de la tardía intervención estatal en zonas caracterizadas por la competencia por el poder, donde el uso o la amenaza de violencia y la cooperación forzada entre diversos actores emergen como dinámicas predominantes.

La competencia por el poder presenta una dimensión geopolítica que, según Tilly (1992), se manifiesta en la distinción entre política interior y exterior: la primera, entendida como el proceso de construcción del Estado que implica el desarme del entorno social y el control de los competidores al poder político en los centros urbanos mediante la creación de organismos de seguridad, como fuerzas militares y policiales; la segunda, centrada en la expansión de zonas de seguridad a través de las organizaciones estatales, extendiendo el control político hacia los límites territoriales. En este contexto, el mantenimiento del poder político requiere consolidar zonas de seguridad que posteriormente sean ampliadas mediante la acción de las instituciones estatales en las fronteras. A diferencia de los Estados, los grupos del COT operan sin reconocer fronteras, eludiendo las limitaciones de competencia y jurisdicción, actuando más allá de las capacidades estatales de control territorial.

El territorio no es únicamente un espacio físico, sino una construcción social y política que articula relaciones de poder, interacción social y procesos económicos (Soja, 2008). Entendido como “arena específica de acción y orden”, el territorio está moldeado por trayectorias históricas, disputas políticas y particularidades culturales e institucionales. Estas dinámicas generan variaciones internas en los Estados, pero los análisis tradicionales han tendido a explicar estas diferencias principalmente desde los contextos nacionales, limitando la comprensión de sus especificidades.

El enfoque subnacional ha permitido identificar y analizar variaciones internas dentro de un mismo país, manteniendo factores nacionales como la historia y las instituciones. Esto facilita una mayor validez interna en el estudio de fenómenos políticos y sociales (Eaton, 2019). Sin embargo, al centrarse en el marco nacional, este enfoque restringe su alcance metodológico y analítico, dejando de lado las interacciones entre los territorios subnacionales y las dinámicas transnacionales. Los diseños multinivel han buscado superar esta limitación, combinando variaciones locales en diferentes países para generar hallazgos más generalizables (Dosek, 2020). No obstante, las relaciones entre lo subnacional y lo global permanecen subteorizadas, evidenciando la necesidad de conceptualizar explícitamente estas interacciones.

Para abordar este vacío teórico, se propone, desde el enfoque geopolítico y geoestratégico del delito, el concepto de transnacionalidad subnacional. Este permite describir las interacciones territoriales subnacionales con procesos globales, es decir, el territorio es un nodo más de las redes transnacionales. Este concepto enfatiza que las particularidades locales no operan de manera aislada, sino que están vinculadas a dinámicas transnacionales que las transforman y configuran. La relación transnacional-subnacional ha sido explorada en fenómenos como el cambio climático (Setzer, 2017) o el voto de migrantes en el extranjero (Casas Ramírez, 2024), pero no han sido formalmente integradas en un marco multinivel y mucho menos en el análisis político del delito.

Con esto, se plantea que las dinámicas COT en la frontera entre Colombia y Ecuador responden a un patrón de transnacionalidad subnacional reflejado en sus actividades en regiones estratégicas, como la infraestructura portuaria y la proximidad a rutas internacionales. Estas conexiones consolidan territorios nodales donde se intensifica la violencia y se redefinen las estructuras de poder. La transnacionalidad subnacional permite comprender los territorios como espacios glocales disputados entre grupos criminales o por los organismos de seguridad de los Estados (Trejos Rosero et al., 2021).

La transnacionalidad subnacional del COT da cuenta de una geopolítica similar a la de los Estados desde el punto de vista de la construcción y expansión de zonas de seguridad, las cuales son núcleos de concentración de riqueza y capacidades, que incluyen territorios en disputa, paralelos o cooptados, así como en zonas de expansión y abastecimiento, frecuentemente localizadas en territorios abandonados donde pueden surgir conflictos derivados de la lógica competitiva del COT. Sin embargo, a diferencia de los Estados, cuyas fronteras delimitan su autoridad, el COT opera sin restricciones territoriales, integrando las fronteras como puntos de expansión y posicionando nuevos nodos en su red criminal. Este funcionamiento transnacional-subnacional refleja la flexibilidad de las redes del COT, capaces de adaptarse a diferentes contextos y superar las limitaciones de jurisdicción propias de los Estados (figura 1).

Figura 1. Modelo geopolítico del COT

En la expansión de las zonas de seguridad, las disputas coercitivas no siempre son necesarias. Koivu (2016) comparó redes criminales en Canadá, Italia, los Países Bajos y Turquía, demostrando que el planteamiento de Tilly (1992) puede ser refinado en el contexto de la transnacionalidad del delito en la globalización. En este marco, se identifican tres dinámicas relevantes: (a) algunas redes criminales contratan servicios coercitivos de otras; en ciertos casos, (b) el uso de la violencia eleva los costos de las operaciones ilícitas, y, por lo general, (c) las redes incluyen agentes híbridos (Piedrahita Bustamante, 2020a), cuya función se centra en proveer información más que en ofrecer protección.

La expansión del COT puede adoptar dos lógicas principales: (a) de control territorial, en la que el uso de la violencia no representa un costo significativo, favoreciendo la aparición de grupos armados ilegales, y (b) basada en mecanismos de cooperación entre diversas redes, involucrando intermediarios o proveedores de servicios que apoyan a las redes principales en el manejo de negocios ilícitos. Este enfoque permite ajustar la perspectiva política del delito, al sugerir que no todas las redes criminales operan como estructuras coercitivas, pero comparten el interés en expandir la economía ilícita mediante valoraciones geopolíticas y geoestratégicas que operan en una dinámica de transnacionalidad subnacional.

Diseño metodológico

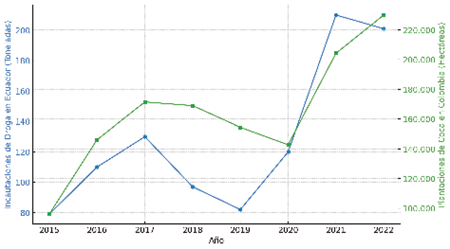

Este artículo emplea una metodología cuantitativa para analizar la relación entre el narcotráfico y la violencia homicida en contextos subnacionales, explorando cómo el COT articula dinámicas globales y locales. El periodo de estudio (2015-2022) se seleccionó por la intensificación del narcotráfico en esos años, evidenciada por el aumento de los cultivos de coca en Colombia y las incautaciones de droga en Ecuador, así como por el incremento de las tasas de homicidios en este último país (Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva, 2020). La correlación entre la producción de coca en Colombia y las incautaciones en Ecuador, con un coeficiente de Spearman de 0.76, refleja la interdependencia entre ambos países en las dinámicas del narcotráfico, subrayando cómo estas actividades trascienden las fronteras nacionales y configuran patrones de violencia en los territorios afectados (figura 2).

Figura 2. Relación temporal entre cultivos de coca en Colombia e incautaciones de droga en Ecuador

Fuente: elaboración propia con base en datos de United Nations Office on Drugs and Crime (2022).

Los casos de Ecuador y Colombia fueron seleccionados por su relevancia estratégica en las dinámicas del narcotráfico. Colombia, como principal productor mundial de cocaína, actúa como epicentro de la producción, mientras Ecuador ha emergido como un nodo logístico central en las rutas internacionales de tráfico (Wolff y Dressler, 2024). Esta lógica geoestratégica permite examinar cómo las redes COT conectan regiones de producción con corredores de exportación, apoyando la hipótesis de que el narcotráfico incrementa la violencia siguiendo patrones geográficos específicos.

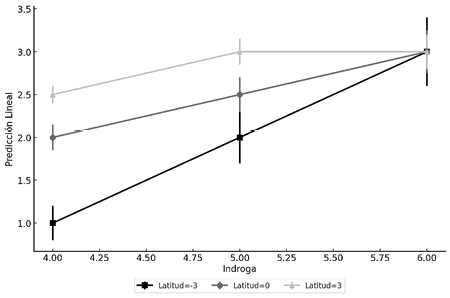

A nivel subnacional, el análisis incluyó 29 unidades territoriales: seis departamentos del sur de Colombia y 23 provincias de Ecuador. Estas unidades cumplen tres criterios: proximidad geográfica a las zonas de producción de coca en Colombia, importancia logística en las rutas de tráfico y conexión con infraestructuras estratégicas, como los puertos marítimos en Ecuador. Este diseño analítico permite explorar cómo el narcotráfico migra desde las regiones de producción hacia nodos logísticos, intensificando la violencia en territorios clave. Las 232 observaciones provincia-año incluidas en el estudio capturan variaciones espaciales y temporales, fortaleciendo la robustez de los resultados. En relación con esto, la figura 3 muestra la distribución de la violencia homicida en función de las incautaciones de droga y la latitud.

Figura 3. Relación entre incautaciones de droga en Ecuador y homicidios clasificado por latitud

Fuente: elaboración propia con base en datos de Ministerio del Interior y Policía Nacional del Ecuador.

El estudio emplea un modelo de regresión de efectos aleatorios (Wooldridge, 2010), seguido de un modelo de doble efecto fijo (Angrist y Pischke, 2009), para analizar la relación causal entre el narcotráfico y los homicidios. Este enfoque subnacional permite examinar cómo el narcotráfico, como delito transnacional, se expande hacia nuevos territorios. La variable independiente de interés es la interacción entre las incautaciones de droga y la latitud de las provincias o los departamentos.

El análisis comienza con un modelo de regresión de efectos aleatorios (RE, por sus siglas en inglés) que excluye inicialmente el término interactivo entre las incautaciones de droga y la latitud, analizando estas variables por separado. Además, se incorporan dos variables de control: una dicotómica, que distingue entre Ecuador y Colombia, y otra que diferencia entre provincias con salida al mar y unidades territoriales interiores. En una segunda etapa, se incluye el término interactivo para evaluar cómo el impacto marginal del narcotráfico sobre la violencia varía según la ubicación geográfica. Posteriormente, se utiliza un modelo de efectos fijos que controla las características invariables de cada provincia o departamento. Finalmente, se aplica un enfoque de doble efecto fijo que considera tanto los efectos territoriales como una tendencia flexible en el tiempo, permitiendo capturar variaciones anuales y controlar factores temporales comunes a todas las unidades territoriales en cada periodo. La ecuación del modelo con efectos aleatorios es la siguiente:

ln(TasaHomicidios)it = C + β1ln(droga)t

+ β2ln(Latitud)i + β3ln(droga) * Latitudit

+ β4(Ecuador)i + β6(Puerto)i + uit + ei (1)

Donde:

ln(TasaHomicidios)it es el logaritmo natural de la tasa de homicidios en la unidad territorial i en el año t.

ln(droga)t es el logaritmo natural de las incautaciones de droga en el año t.

Latitudi es la latitud en la unidad i.

ln(droga) * Latitudit es la interacción entre el tráfico de drogas y la latitud en la unidad i y en el año t.

Ecuadori determina si la unidad territorial i pertenece a Ecuador o Colombia.

Puertoi determina si la unidad territorial i tiene salida al mar o no.

uit y ei son los términos de error.

Por otra parte, la ecuación del modelo final con doble efecto fijo es la siguiente:

ln(TasaHomicidios)it = C + β1ln(droga)t + β2ln(droga) * Latitudit + γi + λt + uit (2)

Donde:

ln(TasaHomicidios)it es el logaritmo natural de la tasa de homicidios en la unidad territorial i en el año t.

ln(droga)t es el logaritmo natural de las incautaciones de droga en el año t.

ln(droga) * Latitudit es la interacción entre el tráfico de drogas y la latitud en la unidad i y en el año t.

γi son los efectos fijos específicos de cada unidad territorial i.

λt son los efectos fijos de cada periodo t.

uit es el término de error.

En los modelos econométricos, la tasa de homicidios se mide mediante el logaritmo natural de la variable ln(TasaHomicidios), lo que suaviza la distribución de la variable dependiente (Wooldridge, 2010). Esta transformación es particularmente útil en contextos con alta variabilidad entre las unidades territoriales, como en este caso, en el que la tasa de homicidios oscila entre 0.83 y 78.91 casos por cada 100 000 habitantes. Al aplicar el logaritmo natural, se normaliza la distribución, lo que facilita la comparación de los datos y la interpretación de los resultados desde el punto de vista de las elasticidades. De este modo, los cambios porcentuales en las variables explicativas se reflejan directamente en cambios porcentuales en la tasa de homicidios.

De manera similar, el tráfico de drogas se modela mediante el logaritmo natural de las incautaciones de (ln(droga)) en cada periodo de análisis. Se anticipa un coeficiente positivo asociado a esta variable, lo que indicaría que un incremento en el tráfico de drogas se correlaciona con un aumento en la violencia homicida.

La medición en logaritmos permite, nuevamente, interpretar los resultados desde el punto de vista de las elasticidades porcentuales (Wooldridge, 2010).

La latitud geográfica de cada unidad territorial se incluye como una variable para capturar la dimensión espacial de la violencia. En un modelo de efectos aleatorios, se espera un coeficiente positivo, sugiriendo que una mayor proximidad a Colombia, país históricamente vinculado al tráfico de drogas, está asociada con niveles más altos de violencia. No obstante, en un modelo de efectos fijos, este término se neutraliza debido al control de los efectos específicos de cada unidad territorial.

La interacción entre las incautaciones de drogas y la latitud, representada como ln(droga) * Latitud, se utiliza para evaluar si el impacto del tráfico de drogas sobre los homicidios varía marginalmente según la latitud de la unidad territorial, hipótesis central de la investigación. Se espera que en esta especificación exista un aumento del efecto de latitud y que simultáneamente el coeficiente de esta interacción sea negativo, lo que sugiere que, en latitudes más bajas, dentro del hemisferio sur, la violencia aumenta a medida que se incrementa el tráfico de drogas. Este resultado refleja cómo la geografía puede modificar la relación entre el tráfico de drogas y la violencia.

El análisis utiliza variables dicotómicas para diferenciar territorios de Colombia (0) y Ecuador (1), así como provincias con acceso al mar o sin él (1 y 0, respectivamente). Estas variables permiten examinar los niveles de violencia en diferentes contextos. En un modelo de efectos fijos, estas variables se absorben por los efectos específicos de cada unidad territorial, controlando características invariables, como infraestructura, historia de violencia y proximidad a rutas de narcotráfico, que pueden influir en los homicidios (Angrist y Pischke, 2009). Además, los efectos fijos temporales capturan cambios que afectan de manera uniforme a todas las unidades territoriales, como políticas nacionales de seguridad o eventos internacionales que inciden en las dinámicas del tráfico de drogas y la violencia.

El modelo de doble efecto fijo es adecuado porque controla características constantes en el tiempo dentro de cada unidad territorial, como infraestructura y antecedentes de violencia, mientras se centra en las variaciones temporales de las incautaciones de droga y la ubicación geográfica para analizar su impacto en los homicidios. Asimismo, los efectos fijos por tiempo permiten controlar factores externos, como políticas nacionales o cambios globales en el narcotráfico, que afectan a todas las unidades en un mismo periodo. Esto minimiza los sesgos derivados de factores constantes en el tiempo o choques temporales comunes, fortaleciendo la interpretación causal (Angrist y Pischke, 2009).

Este enfoque es robusto para el análisis causal al controlar características inobservables constantes en las unidades territoriales. Los efectos fijos territoriales eliminan diferencias estructurales entre provincias o departamentos, mientras los efectos fijos temporales controlan eventos comunes que influyen en todas las unidades en un año determinado. Así, el modelo se centra en las variaciones en cada unidad a lo largo del tiempo, reduciendo el riesgo de confusión por factores omitidos que no varían temporalmente.

La comparación entre los modelos de efectos aleatorios y efectos fijos complementa el análisis, maximizando las fortalezas de cada enfoque y mitigando sus limitaciones (Angrist y Pischke, 2009; Wooldridge, 2010). El modelo de efectos aleatorios captura variaciones en y entre unidades territoriales, siendo útil cuando las diferencias entre unidades no están correlacionadas con las variables explicativas. Sin embargo, si los efectos no observados se correlacionan con las variables independientes, pueden introducirse sesgos en las estimaciones. Por otro lado, el modelo de efectos fijos elimina estas correlaciones, controlando factores constantes en cada unidad territorial y permitiendo un análisis más preciso de las variaciones internas. Al integrar ambos modelos, se logra una visión completa de la relación entre narcotráfico y violencia, al combinar el análisis de variaciones internas y diferencias entre unidades territoriales.

Resultados

Los resultados obtenidos en los modelos de regresión proporcionan evidencias para la comprensión del COT y sus patrones territoriales, especialmente en cómo estos patrones se estructuran en la interacción entre lo subnacional y lo transnacional. Los coeficientes específicos presentados en la tabla 1 reflejan no solo la magnitud y dirección de las relaciones entre las variables clave, sino también cómo estas relaciones se manifiestan en diferentes contextos geográficos y estructurales.

Tabla 1. Resultados de modelos econométricos

Nota: errores estándar robustos entre paréntesis *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

En los modelos de efectos aleatorios (1) RE y (2) RE, el coeficiente de ln_droga es 0.657 y 0.525, respectivamente, ambos significativos al nivel de p < 0.01. Estos valores indican que un inc remento del 1 % en las incautaciones de droga se asocia con un aumento del 0.525 % al 0.657 % en la tasa de homicidios. Este resultado evidencia la relación entre el narcotráfico y la violencia homicida, mostrando cómo las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas inciden directamente en la escalada de la violencia. Además, refuerza la idea de que el tráfico de drogas no solo trasciende fronteras nacionales, sino que también configura patrones de violencia en contextos subnacionales (Huerta Ludlow, 2023).

El coeficiente de latitud en el modelo (1) RE es 0.120

(p < 0.01), mientras en el modelo (2) RE es 0.759 (p < 0.01). El incremento significativo en el segundo modelo, tras la inclusión del término interactivo, indica que la proximidad a Colombia intensifica la violencia en las regiones adyacentes. Este resultado confirma que las dinámicas del COT se articulan con patrones subnacionales. Las áreas cercanas a los centros de producción y tráfico de drogas están particularmente expuestas a la influencia del COT, convirtiéndose en zonas críticas donde la competencia por el control territorial incrementa la violencia. Este hallazgo muestra cómo las dinámicas transnacionales del narcotráfico generan efectos desiguales a nivel subnacional, determinados por la ubicación geográfica.

La variable Ecuador muestra un coeficiente de –1.407 en ambos modelos RE (p < 0.01). Las provincias ecuatorianas presentan tasas de homicidios aproximadamente un 140 % más bajas que las colombianas, después de controlar otros factores. Este resultado sugiere diferencias entre ambos países que podrían reflejar variaciones en la capacidad institucional para gestionar el COT y mitigar sus efectos en la violencia local. Sin embargo, al utilizar un modelo con efectos fijos, esta variable desaparece, lo que indica que las diferencias observadas podrían estar asociadas a factores constantes a nivel provincial, como infraestructura, antecedentes de violencia o políticas locales, más que a diferencias nacionales. Estas observaciones tienen implicaciones para las estrategias de seguridad y cooperación internacional, destacando la importancia de enfoques diferenciados que consideren las dinámicas de la transnacionalidad subnacional del delito.

El coeficiente de puertos es 0.643 en ambos modelos RE (p < 0.01), indicando que las provincias con acceso a puertos tienen tasas de homicidios un 64 % más altas en comparación con aquellas sin acceso. Este resultado resalta el papel central de las infraestructuras estratégicas en las dinámicas del COT. Los puertos, como puntos clave en las rutas del narcotráfico, se convierten en nodos de actividad criminal y zonas geoestratégicas para las redes transnacionales. La lucha por el control de estas infraestructuras incrementa la violencia y evidencia la interacción entre lo subnacional y lo transnacional en la configuración de las redes criminales. Este hallazgo coincide con estudios como el de Kronick (2020), que identificó patrones divergentes en las tasas de homicidios asociados al narcotráfico entre Venezuela y Colombia, mostrando cómo las rutas del tráfico de drogas influyen en la distribución de la violencia.

El análisis de estos coeficientes, en conjunto con la estructura de los modelos, sugiere que el COT y la violencia homicida están interconectados y se expresan de manera diferenciada según los contextos subnacionales. Por tanto, un paso necesario en el análisis es explorar la interacción entre ln(droga) * Latitud. Esto permitirá profundizar en cómo la influencia del narcotráfico sobre la violencia homicida varía en función de la proximidad geográfica a los centros de producción de drogas y el nivel del tráfico, identificando los patrones territoriales que se dan en el ámbito subnacional entre ambos países.

El análisis de los modelos de regresión muestra una interacción significativa y negativa entre las incautaciones de drogas y la latitud, lo que indica que el impacto marginal del narcotráfico sobre la violencia homicida disminuye a medida que aumenta la latitud, es decir, al acercarse a Colombia. Este resultado evidencia que el narcotráfico ejerce una influencia espacialmente diferenciada en la violencia homicida, destacando la relevancia del contexto geográfico para comprender las dinámicas del COT. En este marco, se observa la geopolítica subnacional-transnacional del COT, donde, siguiendo procesos de expansión y abastecimiento, amplían su núcleo de concentración de riquezas y capacidades, adaptándose tanto a las condiciones locales como a su posición en las redes globales (Varese, 2010).

La interpretación de esta interacción requiere considerar los coeficientes del modelo en conjunto, ya que los modelos lineales por separado no capturan la complejidad de las relaciones entre las variables. Por ello, el análisis se complementa con representaciones gráficas que desglosan y visualizan estas interacciones, mostrando cómo la combinación de los niveles de incautaciones de drogas y la latitud influye en las tasas de homicidios.

La figura 4 evidencia que el impacto del narcotráfico en la violencia homicida es mayor en latitudes más bajas, correspondientes a regiones alejadas de Colombia, mientras en latitudes más altas, cercanas a este país, el incremento de la violencia asociado a las incautaciones es menor. Este patrón puede explicarse por la saturación de actividad delictiva en áreas cercanas a los centros de producción de coca, como el sur de Colombia, donde la violencia se estabiliza debido a la consolidación de actores criminales dominantes. En contraste, las regiones más distantes enfrentan una mayor fragmentación y conflictos derivados de la competencia por el control de nodos logísticos estratégicos, lo que intensifica la violencia a medida que el narcotráfico se incrementa (Carrión Mena y Enríquez Bermeo, 2022).

Este resultado sustenta la hipótesis de que el COT en esta región opera bajo una lógica subnacional, definida por la interacción entre proximidad a centros de producción, fragmentación del control territorial y disputas por nodos estratégicos. Estos patrones refuerzan el modelo geopolítico propuesto, que señala una lógica expansiva orientada por intereses geoestratégicos subnacionales.

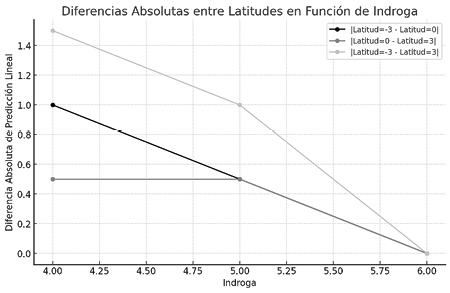

Figura 4. Predicción lineal de homicidios por incautaciones de droga y latitud

La figura 5 refuerza esta perspectiva al mostrar que las diferencias en las tasas de homicidios entre áreas cercanas y distantes de Colombia tienden a disminuir a medida que aumentan las incautaciones de drogas. Inicialmente, las regiones más alejadas experimentan un mayor incremento en la violencia, mientras las áreas más cercanas presentan un efecto más moderado. Sin embargo, en contextos de alta actividad homicida, estas diferencias se homogeneizan, lo que indica que la violencia se distribuye de manera más uniforme cuando el narcotráfico alcanza niveles críticos. Este fenómeno sugiere que las redes del COT despliegan estrategias adaptativas para mantener el control territorial en entornos de alta criminalidad, reduciendo las disparidades regionales, como lo han señalado investigaciones previas (Gambetta, 2007; Koivu, 2016).

Figura 5. Diferencias absolutas de predicción lineal entre latitudes

Estos hallazgos refuerzan la pertinencia del concepto de transnacionalidad subnacional, al evidenciar cómo el COT transforma las dinámicas locales para adaptarse a la expansión de sus operaciones globales. La interacción entre lo global y lo subnacional se manifiesta en estrategias que optimizan el control territorial y estabilizan las dinámicas de violencia en contextos estratégicos.

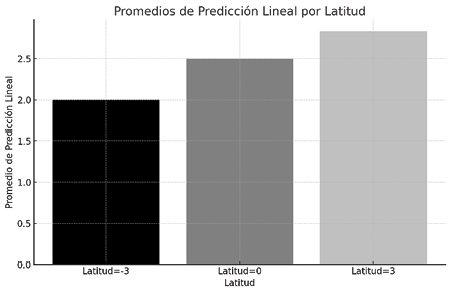

La figura 6 presenta una visión consolidada de la relación entre la latitud y la violencia homicida, indicando que las áreas cercanas a Colombia registran, en promedio, mayores tasas de homicidios. No obstante, estas regiones muestran un incremento limitado en la violencia frente a un aumento en la actividad del narcotráfico, en comparación con las áreas más alejadas, donde el impacto es más pronunciado. Este resultado sugiere que las áreas históricamente saturadas de actividad criminal tienen menor elasticidad frente al narcotráfico, mientras las regiones periféricas, como las provincias del sur de Ecuador, son más vulnerables a aumentos en la actividad delictiva.

Figura 6. Promedios de predicción lineal por latitud

Estos patrones refuerzan la relevancia de los nodos logísticos en la configuración de las redes criminales transnacionales (Carrión Mena y Enríquez Bermeo, 2022). La infraestructura estratégica, como puertos y corredores de exportación, desempeña un papel clave en la distribución de la violencia, evidenciando cómo estas dinámicas locales están integradas en las operaciones globales del COT.

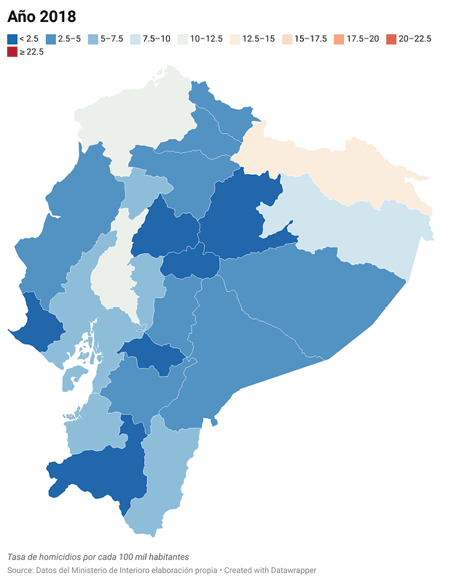

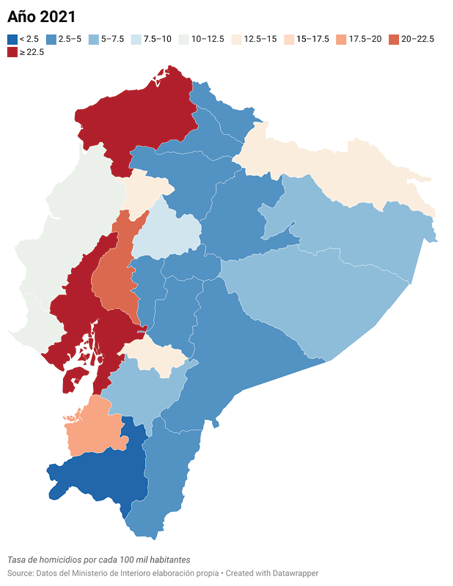

Finalmente, la figura 7 muestra la evolución de la distribución espacial de los homicidios en Ecuador en función del tráfico de drogas. En 2015, cuando los niveles de tráfico eran más bajos, la violencia se concentraba principalmente en provincias del norte, como Esmeraldas, lo que refleja la influencia directa de la proximidad a los centros de producción de drogas en Colombia. Este patrón inicial evidencia cómo la cercanía geográfica a los epicentros de producción del narcotráfico condiciona las dinámicas locales de violencia.

Figura 7. Patrones de distribución de homicidios en Ecuador asociados al tráfico de drogas (2015, 2018, 2021)

Fuente: elaboración propia con base en datos de Ministerio del Interior y Policía Nacional del Ecuador.

Para 2021, con un incremento en el tráfico de drogas, la dinámica se desplaza hacia el sur, afectando provincias como Guayas y El Oro, donde la infraestructura portuaria facilita las operaciones logísticas del narcotráfico. Este cambio evidencia cómo el COT ajusta sus estrategias a las condiciones subnacionales, priorizando territorios con recursos clave para la expansión de sus nodos (Kronick, 2020; Sterling, 1994; Tuirán Sarmiento y Trejos Rosero, 2018). Estas observaciones se ajustan al modelo geopolítico propuesto desde Tilly (1992), que permite afirmar que la “construcción” del delito transnacional presenta patrones de expansión subnacional que trascienden fronteras en búsqueda del control de territorios con infraestructuras estratégicas y baja capacidad institucional que da sentido al narcotráfico.

Conclusiones

Este estudio demuestra cómo las organizaciones del COT estructuran sus actividades siguiendo una lógica geopolítica de transnacionalidad subnacional, adaptándose a las características locales de los territorios donde expanden su control y abastecimiento. Esta aproximación conecta las dinámicas globales del COT con las realidades locales, destacando la importancia del control territorial y la explotación de infraestructuras estratégicas, como las de la provincia de Esmeraldas, para la sostenibilidad del narcotráfico. La interacción entre la geopolítica del COT y las dinámicas territoriales subnacionales ilustra cómo estas redes criminales aprovechan recursos y espacios estratégicos, intensificando la violencia en provincias estratégicas de Ecuador.

Los resultados de este estudio evidencian un doble efecto territorial del narcotráfico sobre la violencia homicida. En primer lugar, un efecto directo se observa en las regiones fronterizas con Colombia, como Esmeraldas, donde la proximidad a los centros de producción y las disputas iniciales por el control de las rutas de tránsito generan mayores niveles de violencia. En segundo lugar, un efecto marginal se manifiesta en provincias más alejadas, como Guayas y El Oro, donde los homicidios aumentan a medida que estas áreas se consolidan como nodos logísticos y centros estratégicos de exportación marítima.

Estos hallazgos coinciden con investigaciones que relacionan la violencia con el control de infraestructuras críticas en contextos de debilidad institucional, en el que se utiliza la violencia como herramienta para garantizar el dominio territorial (Gambetta, 2007; Piedrahita Bustamante, 2020a; Varese, 2010). Además, las provincias con acceso a puertos marítimos presentan tasas de homicidios significativamente más altas, lo que refuerza la importancia de estas infraestructuras en las dinámicas del COT (Carrión Mena y Enríquez Bermeo, 2022; Brugman y Verbeke, 2018).

Teóricamente, este análisis profundiza en la comprensión del COT al demostrar que, aunque estas redes operan a escala global, su sostenibilidad depende del control de territorios subnacionales estratégicos que conectan dinámicas locales y globales (Grygiel, 2006; Piedrahita Bustamante, 2020a). Este enfoque cuestiona explicaciones unidimensionales que atribuyen el narcotráfico exclusivamente a la globalización (Castells, 2006; Sterling, 1994) y da importancia a la geopolítica, es decir, a la valoración política de los recursos locales en la consolidación de estas redes criminales. La violencia asociada al narcotráfico, como se observa en otros contextos (Koivu, 2016; Kronick, 2020; Trejos Rosero et al., 2021), no es incidental, sino una herramienta relevante para la construcción del delito, garantizando una ampliación de su núcleo de concentración de riquezas y capacidades.

Aunque los modelos econométricos empleados en este estudio son robustos, el análisis enfrenta limitaciones inherentes al uso de datos secundarios. Si bien las correlaciones identificadas son significativas, no capturan plenamente las complejidades locales, particularmente en territorios donde las dinámicas del COT interactúan con comunidades vulnerables o con estructuras estatales debilitadas. Esto concuerda con Tuirán Sarmiento y Trejos Rosero (2018), quienes sostienen que el crimen organizado se desarrolla de manera diferenciada en territorios en disputa, cooptados o paralelos. Los futuros estudios deberían incorporar métodos mixtos, como el análisis de redes y estudios etnográficos, para explorar cómo las organizaciones criminales interactúan con las características territoriales y las comunidades afectadas (Koivu, 2016; Varese, 2010).

Los hallazgos tienen implicaciones para encontrar alternativas de solución al problema. Las estrategias de seguridad deben reconocer la interdependencia entre las dinámicas subnacionales y transnacionales del narcotráfico, priorizando el fortalecimiento de las capacidades estatales en territorios donde el COT presenta dinámicas de expansión, generando conflictos por competencia en áreas con acceso a infraestructuras críticas, como los puertos, donde la debilidad institucional facilita las operaciones del COT (Carrión Mena y Enríquez Bermeo, 2022). Asimismo, las políticas binacionales entre Colombia y Ecuador deberían enfocarse en la regulación de infraestructuras portuarias y en fortalecer la cooperación en zonas de frontera.

Este estudio aporta a la comprensión del COT al demostrar que su geopolítica es subnacional y su geoestrategia transnacional. Este doble carácter plantea interrogantes sobre cómo estas organizaciones articulan dinámicas locales con redes globales, aprovechando recursos estratégicos para consolidar su poder. Más allá de ser un fenómeno exclusivamente vinculado a la globalización, el COT sigue un proceso particular de construcción, en el cual el narcotráfico opera como una red trans- y subnacional. En este modelo, las fronteras no representan límites, sino puntos de expansión determinados por dinámicas en territorios disputados, paralelos y cooptados, que ofrecen oportunidades para la expansión y el abastecimiento criminal.

Esta configuración plantea la necesidad de respuestas institucionales que integren análisis territoriales con mecanismos de cooperación internacional y el fortalecimiento estatal en las áreas más afectadas. Estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación para explorar cómo la modernización de infraestructuras y las transformaciones socioeconómicas locales impactan los patrones de violencia y el control territorial del COT, un desafío que no solo enfrentan Ecuador y Colombia, sino también toda América Latina.

Conflicto de intereses

No se presentó conflicto de interés entre los autores de la presente investigación académica. Declaramos que no tenemos ninguna relación financiera o personal que pudiera influir en la interpretación y publicación de los resultados obtenidos. Asimismo, aseguramos cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista.

Agradecimiento

Los autores agradecen a los pares evaluadores anónimos por sus excelentes comentarios y constructivas sugerencias metodológicas y especialmente por la sugerencia de crear el concepto de transnacionalidad subnacional. No obstante, cualquier error u omisión es responsabilidad exclusiva de los autores.

Referencias

Álvarez Vanegas, E., Pardo Calderón, D. y Cajiao Vélez, A. (2018). Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC. Fundación Ideas para la Paz. https://multimedia.ideaspaz.org/media/website/FIP_Disidencias_Final.pdf

Angrist, J. D. y Pischke, J. S. (2009). Mostly harmless econometrics: An empiricist’s companion. Princeton University Press.

Badrán, F. (2024). The signing of the peace agreement in Colombia. Old wine in new skins: Implications for national security and organized crime. Trends in Organized Crime, 27(2), 173-196. https://doi.org/10.1007/s12117-023-09497-y

Berg, R. C. y Bledsoe, R. (2024). In the Eye of the Storm: Ecuador’s Compounding Crises. Center for Strategic and International Studies.

Bergman, M. (2018). Illegal drugs, drug trafficking, and violence in Latin America. Springer.

Brown, S. S. y Hermann, M. G. (2020). Geopolitics and transnational crime. En S. S. Brown y M. G. Hermann (eds.), Transnational crime and black spots: Rethinking Sovereignty and the global economy (pp. 15-31). Palgrave Macmillan UK.

Brugman, P. y Verbeke, A. (2018). The persistent relevance of transborder (focal) regions: The case of the European Blue Banana. En E. Haezendonck y A. Verbeke (eds.), Sustainable port clusters and economic development (pp. 35-71). Springer.

Bruinsma, G. (2015). Criminology and transnational crime. En G. Bruinsma (ed.), Histories of transnational crime (pp. 1-8). Springer.

Bunker, R. J. y Sullivan, J. P. (2019). Cartel evolution revisited: Third phase cartel potentials and alternative futures in Mexico. En R. J. Bunker y J. P. Sullivan (eds.), Narcos over the border: Gangs, cartels and mercenaries (pp. 30-54). Routledge.

Carrión Mena, F. y Enríquez Bermeo, F. (2022). Ecuador’s global border subsystem: From “island of peace” to international crime platform. En B. Zepeda, F. Carrión Mena y F. Enríquez Bermeo (eds.), Latin America’s Global Border System (pp. 64-88). Routledge.

Casas Ramírez, D. A. (2024). ¿A dónde fueres, haz lo que vieres? Análisis de los factores contextuales que influyen en el comportamiento electoral de colombianos y ecuatorianos en el exterior (2009-2022) [tesis de maestría, Flacso]. http://hdl.handle.net/10469/21248

Castells, M. (2006). La era de la información (vol. 1, 7.ª ed.). Siglo XXI.

Caulkins, J. P. (2017). Recognizing and regulating cannabis as a temptation good. International Journal of Drug Policy, 42, 50-56. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.01.012

Ceballos Medina, M. y Ardila Calderón, G. (2015). The Colombia-Ecuador border region: Between informal dynamics and illegal practices. Journal of Borderlands Studies, 30(4), 519-535.

Cortés-Castillo, D. E. (2020). Crimen transnacional organizado: Las organizaciones del narcotráfico mexicano en Colombia. Novum Jus, 14(2), 123-146.

Cuadro, M. (2020). Lo internacional y lo global. Gubernamentalidad global: Analítica y práctica de gobierno. Colombia Internacional, 102, 23-39.

Cueva, D., Cabrera-Barona, P. Spatial, Temporal, and Explanatory Analyses of Urban Crime. Soc Indic Res 174, 611–629 (2024). https://doi.org/10.1007/s11205-024-03408-6

De Oliveira, J. (2024). Detection avoidance in UK border immigration crime. En A. Chaussée y L. J. Leonard (eds.), Cases on forensic and criminological science for criminal detection and avoidance (pp. 50-78). IGI Global.

Dosek, T. (2020). Multilevel research designs: Case selection, levels of analysis, and scope conditions. Studies in Comparative International Development, 55(4), 460-480.

Duncan, G. (2009). El dinero no lo es todo: Acerca del narcotráfico en la persistencia del conflicto colombiano. En A la sombra de la guerra: Ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia (pp. 7-97). Universidad de los Andes.

Durán-Martínez, A. (2021). Cocaine smuggling: Between geopolitics and domestic power struggles. En M. Gallien y F. Weigand (eds.), The Routledge handbook of smuggling (pp. 183-195). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003043645

Eaton, K. (2019). Politics across territory in Latin America. Latin American Research Review, 54(2), 532-539.

Fita, G. A., Khaldun, R. I. y Fatra, D. (2022). Patterns of transnational crime in the border of Sulawesi Sea-Sulu Sea and threats to Indonesia’s maritime. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 5(2), 133-142.

Forero, J. E. (2016). State, illegality, and territorial control: Colombian armed groups in Ecuador under the Correa government. Latin American Perspectives, 43(1), 238-251.

Freire Aguilar, H., Pérez Martínez, L., Bayón Jiménez, M. y Álvarez Velasco, S. (2024). Políticas de vida y políticas de muerte en el espacio transfronterizo amazónico. Geografía Crítica. https://geografiacriticaecuador.org/wp-content/uploads/2024/08/EspacioTransfronterizoAmazonico.pdf

Gambetta, D. (2007). La mafia siciliana: El negocio de la protección privada. Fondo de Cultura Económica.

Gana, I., Adamu, O. y Zakariya’u, M. (2023). Transnational security threats and border management: A study of cross-border crime challenges at the Nigeria-Niger border. African Journal of Politics and Administrative Studies, 16(2), 748-761.

González Gil, A. (2015). Del desplazamiento forzado interno en Colombia a la migración transfronteriza hacia Ecuador. Estudios Políticos, 47, 177-197.

Gore, M. L., Braszak, P., Brown, J., Cassey, P., Duffy, R., Fisher, J., Graham, J., Justo-Hanani, R., Kirkwood, A. E., Lunstrum, E., Machalaba, C., Massé, F., Manguiat, M., Omrow, D., Stoett, P., Wyatt, T. y White, R. (2019). Transnational environmental crime threatens sustainable development. Nature Sustainability, 2(9), 784-786.

Grewcock, M. (2017). Transnational organised crime, border policing, and refugees. En A. Deckert y R. Sarre (eds.), The Palgrave handbook of Australian and New Zealand criminology, crime and justice (pp. 299-313). Springer.

Grygiel, J. (2006). Great powers and geopolitical chance. The Johns Hopkins University Press.

Grygiel, J. (2011). To survive, decentralize! The barbarian threat and state decentralization. Orbis, 55(4), 663-684.

Grygiel, J. (2024). Three illusions of US foreign policy. Orbis, 68(2), 328-347.

Harun-Or-Rashid, M., Ahamed, A. y Rahman, M. S. (2020). A critical study on the transnational organized crime along the Bangladesh-Myanmar border. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 52(2), 203-216. https://core.ac.uk/download/pdf/337387691.pdf

Heineman, N. y Nomikos, I. (2022). Counterintelligence in the Balkans and Eastern Mediterranean: The counterintelligence methods of transnational groups. International Scientific Conference Strategies XXI, 18(1), 141-153.

Hilgers, T. y Macdonald, L. (2017). Introduction: How violence varies: Subnational place, identity, and embeddedness. En T. Hilgers y L. Macdonald (eds.), Violence in Latin America and the Caribbean (pp. 1-36). Cambridge University Press.

Huerta Ludlow, A. G. (2023). Territorial loss to organized crime: Assessing national security challenges in Mexico and Brazil [tesis de maestría, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/187386

Ibarra Padilla, A. M. y Rojas Reyes, C. (2021). Estrategias contra el narcotráfico en Colombia en el marco del acuerdo de paz. Análisis Político, 34(103), 92-110. https://doi.org/10.15446/anpol.v34n103.101496

Idler, A. (2018). Preventing conflict upstream: Impunity and illicit governance across Colombia’s borders. Defence Studies, 18(1), 58-75.

Idler, A. (2019). Borderland battles: Violence, crime, and governance at the edges of Colombia’ war. Oxford University Press.

Knight, B. y Tribin, A. (2020). Immigration and violent crime: Evidence from the Colombia-Venezuela border. National Bureau of Economic Research, 162.

Koivu, K. L. (2016). In the shadow of the state: Mafias and illicit markets. Comparative Political Studies, 49(2), 155-183.

Kronick, D. (2020). Profits and violence in illegal markets: Evidence from Venezuela. Journal of Conflict Resolution, 64(7-8), 1499-1523. https://doi.org/10.1177/0022002719898881

Kulić, S. y Bolhuis, M. P. (2023). The persistence of organized crime in post-caliphate Iraq: A case of crime-terror convergence? Crime, Law and Social Change, 80(5), 569-597.

Levitsky, M. (2003). The dark side of globalization. International Studies Review, 5(2), 253-254.

Lohmuller, M. (2015, 15 de febrero). Report illustrates dynamics of Colombia’s domestic drug trade. InSight Crime.

Maydeu-Olivares, S. (2021). Estado de excepción en Ecuador: Crisis de seguridad interna y amenaza regional. Barcelona Centre for International Affairs.

Okereke, U., Abdullahi, L., y Shuaibu, U. (2023). Drivers of Cross-Border Human Trafficking and Security in Seme-Idiroko Border Communities. African Journal of Politics and Administrative Studies, 16(1), 135–152. https://doi.org/10.4314/ajpas.v16i1.8

Paarlberg, M. A. (2022). Transnational gangs and criminal remittances: A conceptual framework. Comparative Migration Studies, 10(1), 24.

Peñafiel Valencia, D. y Aguirre Avilés, J. (2023). Crimen organizado y corrupción en Ecuador: Desafíos para la formación continua de las y los nuevos jueces especializados. Sapientia, 14(4), 38-55.

Phillips, T., González Paz, A. L., Swan, L. y Symons, H. (2024). The cocaine superhighway: How death and destruction mark drug’s path from South America to Europe. The Guardian.

Piedrahita Bustamante, P. (2020a). La corrupción política como crimen organizado transnacional. Revista Criminalidad, 62(2), 233-245. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1794-31082020000200233&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Piedrahita Bustamante, P. (2020b). Local y global: El Estado frente al delito transnacional. Revista Derecho del Estado, 46, 137-160. https://doi.org/10.18601/01229893.n46.06

Pino-Uribe, J. F. y Dosek, T. (2024). Introducción del dossier: Democracia subnacional en Colombia y América Latina. Reflexión Política, 26(53), 5-10. https://doi.org/10.29375/01240781.5178

Pinzón Arana, F. (2019). Colombia y Ecuador: Lineamientos estratégicos contemporáneos para la seguridad ambiental fronteriza. Estudios en Seguridad y Defensa, 14(28), 281-305.

Pontón Cevallos, D. (2022). Las nuevas cárceles en Ecuador: Un ecosistema para la reproducción del crimen complejo. Universitas XXI: Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 37, 173-199. https://doi.org/10.17163/uni.n37.2022.07

Pontón Cevallos, D. y Rivera Vélez, F. (2024). Cinco perspectivas interpretativas sobre el incremento de la violencia en Ecuador. Sociología y Política Hoy, 9, 139-167. https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/hoy/article/view/6833/8506

Rivera-Rhon, R. y Bravo-Grijalva, C. (2020). Crimen organizado y cadenas de valor: El ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. Urvio: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 28, 8-24.

Setzer, J. (2017). How subnational governments are rescaling environmental governance: The case of the Brazilian state of São Paulo. Journal of Environmental Policy & Planning, 19(5), 503-519.

Shehdula, M. y Karamuço, E. (2024). The characteristics of transnational organized crime and the factors which have contributed to its development. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 13(4).

Siegel, D. (2014). Transnational organized crime. En The encyclopedia of criminology and criminal justice (pp. 1-5). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118517383.wbeccj069

Soja, E. (2008). Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Traficantes de Sueños.

Sterling, C. (1994). Thieves’ world: The threat of the new global network of organized crime. Simon and Schuster.

Strachan, A.L. (2017). Cross border drivers of conflict. K4D Helpdesk Report. Institute of Development Studies. https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/cross-border-conflict-drivers-breaks-across-sudan-egypt-and-jordan

Tilly, C. (1992). Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Alianza.

Tilly, C. (2006). Guerra y construcción de Estado como crimen organizado. Revista Académica de Relaciones Internacionales, 5, 1-26. https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2007.5.007

Trăistaru, M. (2020). Involving cross-border organized crime networks from ex-Soviet sources in support of terrorism and their influence on regional economic development. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 14(1), 975-983. https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/picbe-2020-0092

Trejos Rosero, L. F. (2018). Riesgo electoral asociado a la presencia de actores armados y rentas ilegales en el Caribe colombiano. Documento, 2. https://blogs.uninorte.edu.co/documents/13945767/0/Doc+N+2.pdf

Trejos Rosero, L. F. y Badillo Sarmiento, R. (2022). Colombia y sus múltiples conflictos armados: ¿Cómo y cuándo se fragmentó el conflicto armado en el Caribe colombiano? En J. Ríos Sierra (ed.), Una mirada a la implementación del acuerdo de paz en los territorios: ¿Dónde está la paz territorial? Violencias y conflicto armado tras el acuerdo de paz con las FARC-EP (pp. 67-91). Sílex. https://www.researchgate.net/publication/363857161_Colombia_y_sus_multiples_conflictos_armados_Como_y_cuando_se_fragmento_el_conflicto_armado_en_el_Caribe_colombiano

Trejos Rosero, L. F., Badillo Sarmiento, R., Orozco Flórez, C. A. y Parra Arrieta, L. C. (2021). La violencia selectiva del crimen organizado: Trayectorias de la violencia urbana posdesmovilización. Análisis Político, 34(102), 54-75.

Tsimashchenia, V. (2023). Determinants of transnational organized crime in Latin America and the Caribbean: An analysis of socio-economic drivers. Nota Bene, 4, 62-82.

Tuirán Sarmiento, Á. A. y Trejos Rosero, L. F. (2018). Gestión territorial y violencia armada: Los riesgos para la gobernabilidad local en tres municipios del Caribe colombiano. Análisis, 1.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). World drug report 2022. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html

Vallejo Villarroel, C. y Pérez, N. P. (2024). Ecuador, caught between extortionists and terrorism. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 3(6).

Varese, F. (2001). The russian mafia: Private protection in a new market economy. Oxford Academy.

Varese, F. (ed.) (2010). Organized crime. Routledge.

Von Duyne, P., Strémy, T., Harvey, J., Antonopoulos, G. y Von Lampe, K. (eds.) (2018). The Janus-Faces of Cross-Border Crime in Europe. Eleven International Publishing.

Weber, M. (2014). Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica.

Williams, P. (1994). Transnational criminal organisations and international security. Survival, 36(1), 96-113. https://www.jstor.org/stable/10.7249/mr880osd-rc.19

Wolff, J. y Dressler, E. (2024). De la inestabilidad política al “conflicto armado interno”: La múltiple crisis de Ecuador. Revista de Ciencia Política, 44(2). https://doi.org/10.4067/s0718-090x2024005000107

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT Press.

1 La transnacionalidad subnacional analiza cómo los territorios subnacionales interactúan directamente con dinámicas globales, sin depender exclusivamente de estructuras nacionales. Este concepto surge para superar las limitaciones del análisis multinivel tradicional, que prioriza las relaciones entre los niveles local, regional y nacional, ignorando las interacciones directas entre lo subnacional y lo global. Al conceptualizar estas relaciones, la transnacionalidad subnacional resalta el papel de territorios como provincias, ciudades o regiones, no solo como receptores pasivos, sino como nodos activos en redes globales que moldean y son moldeados por flujos internacionales. El concepto se articula en tres dimensiones. La dimensión estructural examina la integración de los territorios subnacionales en redes globales a través de infraestructuras estratégicas, como puertos, corredores comerciales y fronteras. Estas características físicas determinan su relevancia en las dinámicas globales, convirtiéndolos en espacios clave para actividades como el comercio, la migración o el COT. Por otro lado, la dimensión de agencia subraya el papel activo de los actores locales, como Gobiernos, comunidades y redes informales, en la negociación y adaptación de flujos globales según sus características y objetivos específicos. Finalmente, la dimensión simbólica y cultural explora cómo estas interacciones reconfiguran identidades, narrativas y prácticas sociales, evidenciando cómo los territorios reinterpretan y resignifican las dinámicas globales desde sus contextos históricos y culturales. A diferencia de conceptos como la glocalización, que describe cómo lo global y lo local se influyen mutuamente en general, la transnacionalidad subnacional profundiza en las dinámicas específicas de los territorios. Mientras la glocalización se centra en procesos macroestructurales de hibridación cultural y económica, la transnacionalidad subnacional pone el foco en cómo los territorios subnacionales operan como nodos estratégicos dentro de redes globales, destacando las características geográficas, sociales e institucionales que permiten y limitan estas interacciones.