Introducción

En los estudios regionales contemporáneos, suele afirmarse que la integración en América Latina es un asunto pendiente. En esas investigaciones, llama la atención los procesos mediante los cuales las áreas temáticas y las iniciativas estatales cobran sentido en las particularidades de la región. Es decir, por una parte, se encuentran el régimen democrático y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH) como los temas fundamentales a considerar (Barreda, 2011); y por otra, las urgencias de desarrollo y fortalecimiento institucional asociadas al comercio, la economía (Bulmer-Thomas, 2001) y la seguridad (Leal Buitrago, 1992; Muggah, 2017) como las singularidades de mayor precisión. Ambas sugieren que la integración es un desafío (Rojas Aravena, 2008); sin embargo, América Latina es un área fracturada que requiere el análisis de otras particularidades.

Las asimetrías y características de los Estados latinoamericanos evidencian las dificultades de una región heterogénea y carente de un proyecto cohesionador. En la región, predominan las formas ortodoxas de concepción de la seguridad y la soberanía (Brown et al., 2020), dos visiones que contribuyen a la rigidez de las agendas y dificultan la integración, al menos, en materia de seguridad. Debido a la ausencia de grandes tensiones militares y dilemas tradicionales de seguridad, América Latina se caracteriza por ser una zona relativamente pacífica; sin embargo, al mismo tiempo es una región violenta por la expansión del crimen organizado (Müller, 2018; Niño, 2022). Los Estados, paradójicamente, suelen tener una visión común de la seguridad (Hurrell, 1998), relacionada con la idea inquebrantable de sus fronteras y una fuerte militarización de la agenda nacional, pero no logran construir una integración en la materia. En contraste y de forma análoga, los grupos criminales en la región tienen mejores mecanismos de integración regional que los Estados, en otras palabras, la integración de los actores que producen inseguridad es más efectiva que la de los Estados que deben producirla.

La noción de la seguridad en América Latina tiene una herencia en la concepción del enemigo interno de la Guerra Fría (Leal Buitrago, 2003). Las políticas de seguridad de los Estados de la región conservan una trayectoria contrainsurgente, antiterrorista y militarista, carente de un proyecto estratégico y, en ausencia de este, América Latina no ha construido políticas comunes ni compartidas lo suficientemente fuertes. Si bien existen intentos de integración regional como la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza del Pacífico o aquellos que la teoría económica reconoce como tratados de libre comercio (TLC), el poco fortalecimiento de los primeros se ha debido a razones de orden ideológico de los Gobiernos, haciendo visible una débil cohesión desde el punto de vista de la integración basada en políticas de gobierno y no de Estado que realmente integre a la región, al menos, no en lo que a seguridad se refiere. En cuanto a los segundos, estos se han basado en el modelo básico de la teoría económica, reflejando TLC caracterizados por intercambios bilaterales más que regionales. Aunque la Alianza del Pacífico como mecanismo de integración regional y el Triángulo del Norte como acuerdo comercial regional son de los escasos ejemplos que más se acercan a mecanismos de integración regional, el panorama está lejos de considerarse exitoso y aún menos al revisar el tema de seguridad (Sanahuja y Mila-Maldonado, 2024).

Algunos esfuerzos por la construcción de mecanismos de integración regional como el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de 2008 en el marco de la Unasur, permitieron algunas luces sobre la idea de la defensa común. No obstante, el CDS supuso tensiones por las proyecciones de Brasil y su noción hegemónica de la defensa regional. La Estrategia de Defensa, según Comini (2015), reconocía a Suramérica como el escenario de acción para Brasil. Se destacaba el papel de Brasilia y su relevancia en el impulso de la modernización de la infraestructura nacional, eso permitió escaramuzas con Argentina, Colombia y Perú, principalmente. Entonces, el vacío de un proyecto común deja el espacio para que los actores criminales construyan uno de gran envergadura.

En este panorama de asegurar la frontera, la idea del enemigo es considerada, entre otras razones, a partir de aquel que traspasa la línea sin autorización o aviso previo o que presenta la idea clásica de la Guerra Fría, visión bastante miope que no le ha permitido a los Estados latinoamericanos entender con claridad que el enemigo no es el Estado vecino per se, sino los actores criminales que pueda tener. Ahora bien, el crimen en América Latina ocupa un lugar preponderante en las preocupaciones de la región, por lo que este se convierte en una de las cuestiones que más dinamismo presenta y ajustes sistémicos acarrea.

Durante la pandemia de covid - 19 y el confinamiento que este implicó, el crimen en la región fue una de las dimensiones que más se fortaleció. Las estructuras criminales lograron mejores adaptaciones que los Estados e, incluso, ampliaron el repertorio criminal en aspectos como el tráfico de armas, el tráfico de personas, el cibercrimen y los delitos ambientales. El informe del Global Organized Crime Index (2023) señala una notable expansión del crimen en la región, así como un fortalecimiento de las alianzas transnacionales y una innovación en sus modalidades operativas. Colombia, por ejemplo, figura como el segundo país con mayor número de estructuras criminales a nivel mundial, después de Myanmar. Por su parte, México ocupa el tercer lugar en esta clasificación.

Entonces, la pregunta que guía esta investigación es ¿cómo entender la integración criminal regional desde la relación entre el Clan del Golfo (Colombia) y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (México)? Así es como este artículo, que tiene por objetivo entender las formas de integración entre estos grupos armados, propone la construcción de un marco analítico de integración regional criminal. El análisis de los autores sugiere que ese fenómeno es uno de los desafíos clave en materia de seguridad en la región. Esta propuesta busca ampliar la comprensión tradicional de la seguridad en el sur global más allá de los temas clásicos, como las armas de destrucción masiva, las carreras armamentistas, el terrorismo o las guerras civiles. También se intenta correr la frontera en los estudios de seguridad regional.

Según lo anterior, el artículo lo componen cinco secciones. Primero, se presenta la aproximación metodológica de la investigación. Segundo, se explica el concepto de integración regional y su relación con la política exterior de donde se extraen las características y los elementos para el análisis y la construcción del marco integración regional criminal. Tercero, se esclarecen las razones de por qué hablar de una integración regional criminal a través de los elementos constitutivos. Cuarto, se materializa dicha integración mediante el estudio de caso del Clan del Golfo de Colombia y el Cartel de Jalisco Nueva Generación de México. Por último, se presentan las conclusiones.

Aproximación metodológica

Para esclarecer las posibles formas de integración entre el Clan del Golfo y el Cartel de Jalisco Nueva Generación a través de la construcción de un marco analítico de integración regional criminal, se utilizó una metodología cualitativa de enfoque analítico a través de la herramienta de análisis de datos MAXQDA. El análisis se desarrolló en tres niveles. Primero, se identificaron los elementos clave que determinan las características propias de la integración regional entre Estados. Segundo, se hizo una búsqueda de diarios escritos de noticias en línea sobre Google News en los que el contenido de las publicaciones estuviera relacionado con el Clan del Golfo y el Cartel de Jalisco Nueva Generación entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2024. Tercero, se identificaron los elementos del marco analítico de integración regional criminal que mantuvieran cercanía con los dos grupos criminales en los documentos analizados para proceder con el relacionamiento a partir de la visualización de patrones.

El periodo de estudio se definió en atención al año en el que se firma el acuerdo de paz en Colombia entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 hasta el 31 de julio de 2024. Lo anterior dadas las implicaciones que resultaron de la firma del acuerdo alrededor de los territorios antes ocupados por las FARC. Es decir, áreas donde esta guerrilla tenía presencia y control en el país, pero que ante su eventual extinción quedaron a merced de grupos ilegales quienes entraron en disputa por el control de las zonas, reflejando una reconfiguración de poder territorial y de reorganización criminal.

Se decide utilizar la fuente de búsqueda Google News por el acceso a la información primaria y secundaria que de ahí se deriva. Ello significa que se han incluido en el análisis reportes de eventos, artículos de noticias, editoriales y columnas de opinión de diversos diarios de trayectoria y emergentes, lo que amplía el análisis. Además, la agregación de los contenidos en este motor de búsqueda facilitó la comparación de los elementos de la integración regional entre Estados y aquellas que se infieren en los documentos seleccionados en cuanto al Clan del Golfo y el Cartel de Jalisco Nueva Generación. La búsqueda avanzada se filtró en atención al periodo de estudio establecido, documentos de noticias en español y la relevancia en torno a las palabras clave: Clan del Golfo y Cartel de Jalisco Nueva Generación. De ello se obtuvieron en principio 141 documentos, entre los cuales se excluyeron aquellas fuentes que no indicaron fiabilidad, por lo que se obtuvo un corpus de información para el análisis de 134 documentos, como se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Corpus de información documental

Una vez establecido el corpus, se organizó la información por año para proceder al análisis de los datos en MAXQDA. Se realizaron nueve grupos de textos de documentos correspondientes a los nueve años de estudio. Se examinó la frecuencia de palabras por grupos en atención a las palabras en contexto, sobre la base del Clan del Golfo y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, excepto aquellas que no tuvieran cercanía con integración regional, para finalmente visualizar la información a través de nubes de palabras. Con los resultados, se procedió a hacer el relacionamiento de siete elementos establecidos sobre integración regional entre Estados con lo encontrado en los documentos analizados en la herramienta a través de nube de palabras, para evidenciar el marco analítico de integración regional criminal que se propone.

Entre la integración y la desintegración: fallas sistémicas del orden regional

Algunas aproximaciones teóricas alrededor de la gobernanza proponen la conceptualización de la gobernanza híbrida. Esta se entiende como el espacio de coexistencia entre actores formales e informales donde se construyen mecanismos de relacionamiento que trascienden la esfera local a la internacional (Abbott y Faude, 2022; Souza Pimenta et al., 2021). Este fenómeno es identificable cuando se revisa el caso de la interacción entre los grupos criminales del Clan del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Lo anterior supone la formación de un complejo mecanismo de integración.

La extensa literatura alrededor de la integración regional sugiere que esta es un proceso formal en el que los Estados se unen con otros Estados vecinos para generar mecanismos que permitan y faciliten mejorar de manera conjunta sus intereses políticos, económicos y culturales. Es bien conocido que la definición corresponde a la evolución del concepto desde aquella más clásica propuesta por Ernst Haas en los estudios internacionales o por Bela Balassa en la teoría económica, hasta el intergubernamentalismo liberal y la gobernanza supranacional (Balassa, 1964; Burgess, 2000; Deutsch, 1957; Haas, 1967; Mitrany, 2006; Moravcsik, 1998; Nelsen y Stubb, 1998; Schmitter, 2004). Tal integración supone la creación de acuerdos y mecanismos de coordinación que permitan la colaboración entre los miembros (Samaratunga y Weerasinghe, 2002), así como la necesidad de instituciones supranacionales que tomen decisiones, donde de manera voluntaria la soberanía es cedida o compartida, lo cual demanda un grado de complejidad mayor en la relación que se busca con la integración.

Según Mattli (1999), existen condiciones diferentes que dan origen a la integración regional. Por un lado, está aquella de la demanda, donde la integración es motivada por actores diferentes al Estado que buscan a través de la cooperación reducir los costos transaccionales, lo cual llevaría a una interdependencia regional. Por otro, el autor indica la condición de la oferta que surge de la necesidad de un liderazgo, principalmente de los Estados, que monitorea y coordina la integración. Finalmente, la tercera condición, la de inercia, reflejada en el congelamiento de las condiciones originarias de demanda u oferta, para que, por ejemplo, en caso de crisis se mantengan los acuerdos y permita la continuidad de la integración (Malamud, 2011).

Ahora bien, el análisis de la política exterior se ha centrado tradicionalmente en el Estado como el actor principal de la política internacional, persiguiendo un interés nacional específico y con base en la elección racional (Agnew, 2014; Banton, 1995), característica que se relaciona con la condición de la oferta mencionada. Desde esa perspectiva, posturas como la de Hudson (2005) sugieren que, para analizar la política exterior, hay que considerar los atributos nacionales, como el tamaño del Estado, los recursos naturales, el posicionamiento geográfico, la demografía, el sistema político, las capacidades militares y el poderío económico. En este punto, un elemento importante señalado por la literatura alrededor de la integración regional es el referente al tamaño de los Estados. Se señala que la escasez que sufren los Estados pequeños, justamente por ser pequeños, crea necesidades que son superadas cuando se integran con mercados más grandes porque en este tipo de condiciones los micro-Estados tienden a especializarse (Malamud, 2011). Estos factores pueden ser útiles también para comprender las acciones exteriores de los grupos criminales.

Los Estados, al igual que los criminales, son actores que compiten dentro del sistema internacional. En ese sentido, la corriente del realismo neoclásico (Ripsman et al., 2016; Rose, 1998), que estudia los factores internos, las percepciones de los líderes políticos, las dimensiones externas y las cuestiones sistémicas en la política exterior estatal, aborda perspectivas que dialogan con otras corrientes analíticas, como la del factor cognitivo (Jervis, 1976; Sánchez y Campos, 2019). Esta última sugiere que la percepción de los líderes y de las élites determina la elaboración de la política exterior (Sánchez y Campos, 2019). Lo anterior significa que como los Estados los grupos criminales también poseen capacidades y elementos que les permiten emular la política exterior porque coexisten dentro de un sistema internacional complejo.

Dentro de estos grupos también existen líderes y élites que construyen las rutas de acción de sus organizaciones. Por una parte, tienen capacidades económicas y armamentistas que les permiten enfrentarse a otras estructuras criminales y a las fuerzas estatales, incluso para el control territorial en clave de gobernanza. Por otro lado, los líderes criminales tienen percepciones sobre los factores internos y externos que les permiten formular preferencias para satisfacer intereses particulares, tal y como lo señala no solo la definición mencionada de integración regional, sino también la corriente del interaccionismo comunicativo de la integración regional (Deutsch, 1957). Esta corriente sugiere la creación de comunidades de seguridad a través de identidades comunes y flujo de comunicación. Basándose en sus preferencias, en la acción racional y en los determinantes sistémicos, como las dinámicas del libre mercado, los dilemas de seguridad de los Estados, las fallas institucionales en los territorios, la volatilidad de los precios de las drogas ilícitas y las debilidades de las capacidades de las organizaciones internacionales, los grupos criminales se asocian, cooperan y se integran con otros. El caso del Clan del Golfo en Colombia y el Cartel de Jalisco Nueva Generación en México son una muestra de lo anterior.

Con base en las necesidades y en las dinámicas sistémicas, surgen mecanismos de integración regional en los que los Estados depositan instrumentos de confianza para superar cuestiones en común (Nicoli, 2020). Como se ha señalado, los estudios de la integración regional han tenido diversas corrientes teóricas; sin embargo, dos de ellas han destacado en los últimos cincuenta años. Por un lado, el intergubernamentalismo, y por otro, el neofuncionalismo. El primero sostiene que los Gobiernos nacionales, rectores de la política exterior de los Estados, son los actores principales en la integración regional, utilizando este proceso para maximizar su seguridad nacional e intereses económicos (Pollack, 2001). Los resultados de la integración reflejan las preferencias regionales y constelaciones de poder, y los Gobiernos mantienen el control sobre las organizaciones regionales y el proceso de integración a través de la negociación intergubernamental (Schimmelfennig, 2018). En contraste, el neofuncionalismo argumenta que los Gobiernos no pueden controlar el proceso de integración, porque este es moldeado por empresas transnacionales, grupos de interés y actores supranacionales (Schmitter, 1969). Además, la integración genera “derrames” y dependencias de trayectoria que impulsan el proceso más allá de la negociación intergubernamental (Schimmelfennig 2018). Sin embargo, las corrientes analíticas más destacadas han concentrado sus esfuerzos en el estudio de la integración europea y menos en la latinoamericana. Lo anterior refleja, entre otras cosas, la precariedad de los mecanismos y los proyectos en la región.

Retomando las formas en que los grupos criminales emulan prácticas estatales para alcanzar sus intereses, es plausible sugerir que han adoptado elementos para su propia integración. Si las élites criminales que dominan organizaciones controlan territorios y poseen capacidades económicas y de gobernanza, al mismo tiempo que construyen legitimidad sobre grupos poblacionales, combinan convergencias con otras organizaciones, se generan confianzas criminales capaces de permitir estadios de integración y de un orden criminal regional (Niño, 2024). Entonces, este artículo cobra mayor sentido cuando se incorporan las cuestiones de análisis de la política exterior como las de la integración regional para el estudio de la relación entre el Clan del Golfo y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

En cuestión de seguridad, la región carece de una noción coherente e integradora. Los Estados latinoamericanos conservan nociones rígidas y militarizadas de la seguridad enclavadas en arquetipos binarios de amigo-enemigo, igual sucede con los grupos criminales. En ese sentido, aunque los Estados comparten un mismo espacio geográfico, no se logra un verdadero proyecto común en materia de seguridad y se produce una desintegración regional. En contraste, los grupos criminales han sabido aprovechar esta fragmentación, por lo que la integración de criminales es más próspera que la de los Estados. Es paradójico que la región cuente con una organización como la Organización de Estados Americanos (OEA), que se inspira en procesos de integración de seguridad, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, precursor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero estos esfuerzos no prosperan en América Latina.

De esta manera, pareciera que la integración regional está estancada, detenida en el tiempo, y no evolucionara debido a la dificultad de llegar a acuerdos por diversidad de preferencias de los Estados, en su mayoría ideológicas, a diferencia de otras formas de integración a nivel mundial. El fenómeno de la “soberanolatría” y de deificación de la soberanía latinoamericana resulta en foros de diálogo que no abordan las cuestiones fundamentales de la soberanía ortodoxa. En casos como el del Triángulo del Norte o la Unasur, ciertas iniciativas relativamente funcionan a causa de la fragmentación (Malamud, 2011), pero, cuando se trata de cuestiones ideológicas, los esfuerzos se ven permeados por los celos políticos y las ideologías heredadas de la segunda mitad del siglo XX. En consecuencia, no hay evolución en la integración regional.

En este contexto, se entiende la integración regional como el proceso voluntario en el que varios Estados de una región geográfica coordinan y armonizan su política exterior en áreas alrededor de términos económicos, políticos, militares, sociales, culturales, entre otros, para alcanzar beneficios, así como un nivel de cooperación y desarrollo mejor (Deaza Ávila et al., 2021). Dado lo anterior, las características que se extraen para iniciar la construcción del marco analítico de integración regional criminal que se propone son siete: posicionamiento geográfico, capacidad militar, capacidad económica, competencia en el sistema internacional, cooperación económica que facilita, promueve y alimenta el comercio intrarregional, concertación de políticas comunes en las diversas áreas incluida la seguridad y la defensa, y mecanismos de coordinación o colaboración entre los miembros.

En cuanto a las instituciones supranacionales en las que se cede la soberanía para coordinar los asuntos de la integración, por tratarse de un nivel avanzado de la integración y para el análisis que se propone, no se considerará, además de representar uno de los obstáculos serios en América Latina para lograr la integración regional entre los Estados. Como se ha indicado, es importante señalar que lo se propone corresponde a analogías para entender la forma en que los criminales operan y no una aceptación de los fines que persiguen. Estas características evidencian variaciones en profundidad y alcance de la integración regional criminal, lo cual depende exclusivamente de los objetivos y de la disposición de los miembros según el contexto.

Integración regional criminal: un marco analítico en construcción

El crimen organizado ha redefinido la geopolítica, incluso, ha hecho que la visión más tradicional del concepto entre en recesión (Müller, 2011). Tradicionalmente los mapas geopolíticos se elaboran en torno a los Estados y suelen destacar tanto el terreno físico como las fronteras que delimitan sus territorios, dejando ver la notable relación entre el espacio y el poder (Brown et al., 2020). Así, en los grupos de toma de decisiones estatales y en los análisis académicos más conservadores, persiste la tendencia a atribuir las interacciones entre Estados a las formas tradicionales de la geopolítica. Entonces, se pasa por alto que los actores criminales están impulsando nuevas configuraciones territoriales, desplazando, en parte, el papel tradicional de los Estados (Rees, 1950; Tilly, 2017), hasta llegar a las esferas de gobernanza, seguridad y proyectos regionales.

Los problemas institucionales de los Estados latinoamericanos han acelerado la expansión y el control de los grupos armados en determinados lugares. La lucha contra el crimen organizado por parte de los Estados no parece cohesionar un proyecto regional en cuestiones de seguridad. Ello ha evidenciado un eventual fracaso de esta lucha mientras los grupos criminales se reorganizan y se reconfiguran. En ese sentido, las formas mediante las cuales los grupos armados y criminales dominan esferas societales desplazan la figura tradicional del Estado moderno en América Latina (Niño et al., 2023).

Buena parte del éxito y la emergencia de los criminales en la región obedece a la capacidad de construir reglas de juego y al mismo tiempo de crear relaciones cívico-criminales complejas y neopatrimonialistas en los territorios (Alda Mejías, 2023). Las estructuras criminales han logrado entender que las bases sociales son vitales para pervivir y sobrevivir a las fuerzas de seguridad de los Estados. Entonces, los repertorios e instrumentos de control territorial, administración de justicia y de seguridad, cobro de impuestos, prestación de servicios y construcción de obras posibilitan lo que Lessing (2020), Arias (2017), Ferreira y Richmond (2021) definen como gobernanza criminal. Sin embargo, el análisis del concepto puede expandirse más al observar el fenómeno de asociatividad criminal a escala regional no solo local.

Según lo anterior, la aparición de gobernanzas criminales posibilita la aparición de una gobernanza regional criminal, entendida como el sistema de reglas de coexistencia criminal, violenta y armada en América Latina. Mientras los mecanismos de integración estatales fallan por cuestiones sistémicas, de soberanía ortodoxa y por las contradicciones estatales, los de los criminales prosperan. La gobernanza regional criminal es el producto de la asociación con rivalidad, porque las estructuras criminales han encontrado en América Latina un terreno común para cooperar en cuestiones criminales, a pesar de tener objetivos y dinámicas distintas entre sí (Niño et al., 2024). Tal situación evidencia tres de las siete características del marco de análisis de integración regional criminal relacionadas con la competencia en el sistema internacional, la concertación de políticas comunes alrededor de seguridad y defensa, así como la cooperación económica que facilita, promueve y alimenta el comercio intrarregional. Sucede en las relaciones rivales entre disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, El Tren de Aragua, Barrio 18, los Chorenos, Los Lobos, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, y otros más, que son enemigos justamente por la competencia en el sistema internacional y socios al mismo tiempo, de tal forma que cooperan para facilitar el comercio ilegal intrarregional, para lo cual necesitan de políticas comunes que garanticen una mayor seguridad y defensa de su actividad en la región.

En zonas como el Darién, frontera entre Colombia y Panamá, convergen diversas formas de crimen organizado. Del lado colombiano, específicamente en las poblaciones de Acandí, Unguía, Riosucio y Juradó, el Clan del Golfo tiene dominio territorial, económico y social, este grupo armado ha construido un fortín militar y un complejo criminal. Su repertorio tiene que ver con el tráfico de personas, la migración irregular, la venta y compra de armas y narcotráfico (Ríos Monroy, 2023), lo que representa un comercio ilegal intrarregional. Sus dinámicas de operación no dependen de las restricciones físicas de las fronteras entre Colombia y Panamá, sino de la capacidad de agencia y de integración con otras estructuras internacionales. Para ello, son necesarias políticas comunes que faciliten esta integración. Es el caso de los carteles mexicanos que también participan del crimen en la región Emberá-Wounaan en Panamá. En el tráfico de migrantes, el Clan del Golfo presta los servicios de seguridad para garantizar el paso de las personas por la frontera y la custodia de sus pertenencias, a su vez, al otro lado de la frontera estatal, los enlaces del Clan del Golfo y los operadores criminales de otras estructuras internacionales, como mexicanas, albanesas y centroamericanas, brindan otro tipo de servicios en asocio con este. Se comparten cierto tipo de ganancias mientras monopolizan rutas y cooperan con transacciones (Bowersox, 2019). En este caso, las características del marco analítico que se relacionan son el posicionamiento geográfico y la cooperación económica que facilita, promueve y alimenta el comercio intrarregional.

En Ecuador, la lógica de integración es similar. Estructuras mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación usan a bandas y grupos criminales ecuatorianos para actividades de narcotráfico. En otras palabras, se configuran bandas por delegación (gangs by proxy) y ello exige una capacidad militar y económica; pero, además, mecanismos de coordinación o colaboración entre los miembros que son igualmente características del marco de análisis de integración regional criminal. La sinergia entre las estructuras mexicanas y ecuatorianas está definida por roles, capacidad de fuego y control territorial. Los Chorenos y Los Lobos, quienes protagonizaron la toma criminal de las cárceles en Ecuador en enero de 2024, fueron abastecidos y apoyados por fuerzas criminales de México. Las bandas por delegación concretan y emulan ciertas capacidades que se ha creído son exclusivas de los Estados, como la política exterior, la administración de justicia, el monopolio de la violencia, los servicios de seguridad, la integración regional y la soberanía. Lo anterior representa dimensiones que ubican el crimen organizado latinoamericano como la mejor forma organizativa que supera la de los Estados, pues son estas estructuras al margen de la ley las que resignifican la política de seguridad, moldean la geopolítica y desmontan la noción más ortodoxa de la soberanía westfaliana acompañada del concepto de equilibrio de poder (Barbé, 1987).

Si a lo anterior se añade la ausencia del Estado en partes del territorio nacional, se crea el escenario perfecto del que los actores criminales sacan beneficio al reorganizarse para sus prácticas delictivas alrededor de un orden que ofrece seguridad a la población a un alto costo de violencia (Pinto-Quijano et al., 2022). Esto evidencia la debilidad del Estado para implementar estrategias que le permitan afrontar el problema (Morales-Sánchez et al., 2021) y, en algunas ocasiones, esta debilidad sistémica se debe a diferencias ideológicas de las administraciones. En Colombia, por ejemplo, después del acuerdo de paz, firmado entre el Estado y las FARC en 2016, y la incapacidad del Gobierno Duque (2028-2022) por implementarlo, además del periodo de pandemia, hizo que los territorios antes custodiados por las FARC quedaran a merced de otros grupos ilegales (Gutiérrez Sanín, 2020; Salas Salazar et al., 2019). La falta de un actor visible legal o ilegal en dichos territorios y con las actividades delictivas sin cesar favorece las condiciones ideales de los grupos criminales para buscar el control territorial donde el Estado ha tenido una tímida presencia.

Las políticas de Gobierno y no de Estado recrudecen la violencia y permiten la reorganización de los grupos criminales, que fortalecen sus acciones alrededor del crimen organizado no solo a nivel local sino trasnacional. Nuevamente un control y gobernanza en estos territorios se abre paso; pero esta vez caracterizado por una variedad de grupos criminales que se reorganizan para concurrir y controlar el territorio. Ello implica imponer normas y regular las actividades de la sociedad, acciones que son competencia del Estado; pero, dada la incapacidad de este por hacer presencia en la zona, quedan a disposición de los grupos armados ilegales.

Si bien el acuerdo de paz en Colombia fue una iniciativa positiva, las diferencias ideológicas de los Gobiernos han ocasionado la fragmentación de los grupos ilegales y ello hace más difícil la tarea del Estado en rastrearlos. Ante este vacío y con la ventaja del cocimiento de los territorios y actores relacionados con acciones delictivas, los grupos criminales se reorganizan y se adaptan no solo al nuevo panorama local, sino también a las transformaciones que se dan alrededor del crimen transnacional. Un ejemplo de esto sucede con el tráfico de drogas. En este escenario, se logran redes de tránsito que son construidas entre los carteles mexicanos, que tienen presencia en el territorito colombiano y los grupos criminales colombianos que lo controlan para proceder con la distribución y comercialización de la droga en Estados Unidos, Europa y Asia, donde igualmente dichos grupos tienen presencia a través de numerosas redes (“Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, 2024). Ahora bien, el problema de México alrededor de este tema encuentra apoyo en los altos niveles de corrupción que han permeado las instituciones, haciendo difícil aplicar la ley, y es allí donde los actores irregulares aprovechan las fallas sistémicas del orden regional.

Así las cosas, la falta de eficiencia del Estado colombiano por ejercer presencia en los territorios y la debilidad de las instituciones mexicanas permeadas por la corrupción proporcionan un marco adecuado de actividades de los grupos criminales organizados. En este panorama, dichos grupos tienen la mejor de las ecuaciones para organizarse e integrarse de manera regional. Los actores criminales han tomado como ventaja el vacío evidenciado para operar regionalmente, a pesar de los esfuerzos de los Estados. En contraste, los países de la región siguen discutiendo la operabilidad y viabilidad de mecanismos de integración como la Unasur, que llevaba bastante tiempo inactivo y que solo hasta finales de 2023, al menos en el caso colombiano, se reanudaron las reuniones alrededor del mecanismo de integración regional. Es claro que las disputas por el control de los mercados ilegales generan violencia e inseguridad no solo en los países, sino en la región en zonas controladas por organizaciones criminales y no por los Estados, lo que efectivamente resulta en un problema de seguridad.

El Clan del Golfo y el Cartel de Jalisco Nueva Generación

La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC no supuso el fin de la violencia armada en el país, sino una reconfiguración de esta (Nussio y Howe, 2016). Los procesos de desmovilización, en particular el de las AUC, estuvieron marcados por una alta tasa de reincorporación a la ilegalidad. Esa reincorporación llevó a la creación de nuevas estructuras criminales y violentas caracterizadas por una adaptación particular a las dinámicas del crimen organizado transnacional (Badillo Sarmiento y Trejos Rosero, 2023). Los Gaitanistas, también conocidos como el Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), surgieron de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano (“Los Gaitanistas - Clan del Golfo”, 2023). El Clan del Golfo es el nombre dado por el Gobierno colombiano a las AGC (Directiva 15 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional), que obedece a la forma mediante la cual las operaciones militares concentran sus acciones sobre esa organización.

Su origen se remonta a la renuncia del antiguo jefe paramilitar, Vicente Castaño, en 2006, lo que dio lugar a una nueva estructura armada, apoyada por dos narcotraficantes: Ever Veloza García, alias HH, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Estos líderes criminales lograron controlar la región de Urabá, en Antioquia, una zona estratégica en la frontera con Panamá (Niño y Jaramillo, 2018). Allí se produjo una emergencia criminal de gran envergadura, capaz de forjar un andamiaje criminal con alcance regional. Lo hasta aquí descrito muestra las características de capacidad militar y de posicionamiento geográfico sobre las cuales se construye el marco analítico.

El Clan del Golfo ejerce control territorial y social a lo largo del Pacífico colombiano, un corredor estratégico para la exportación de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos (“Los Gaitanistas - Clan del Golfo”, 2023). La organización ha acaparado una importante dimensión del narcotráfico, se ha hecho de las rutas de migrantes irregulares, controla el tráfico de armas y ejerce una suerte de gobernanza criminal en territorios del país, entrando en confrontación y alianza con otras organizaciones al margen de la ley. Incluso existen evidencias de vínculos entre el grupo y las estructuras criminales extranjeras, como el Cartel de Jalisco Nueva Generación, a los que delegaron responsabilidades en el negocio transfronterizo de drogas. Tal situación refleja tres características del marco de integración regional criminal: el posicionamiento geográfico por el corredor estratégico y la capacidad económica que proporciona el mercado de drogas ilícitas, además de los mecanismos de coordinación o colaboración entre los miembros, que, en este caso, corresponden al Clan del Golfo y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

En los últimos cinco años, el Clan del Golfo creció tanto en número de miembros como en capacidad de control territorial en Antioquia, Nariño, Cauca y Córdoba (Mantilla et al., 2021; Ríos Monroy, 2023). La rápida expansión del Clan del Golfo por el territorio colombiano ha generado disputas territoriales con otras estructuras criminales, como las FARC, Los Rastrojos, Los Pelusos, La Oficina de Envigado, el ELN y varias bandas criminales (“Los Gaitanistas - Clan del Golfo”, 2023), hasta el punto de que tiene presencia en 20 de los 32 departamentos de Colombia, y eso representa un 66.6 % de domino en el país.

Por su parte, el Cartel de Jalisco Nueva Generación también es producto de la atomización de otras organizaciones criminales. Surgió tras la muerte de Ignacio Coronel, líder del Cartel de Sinaloa, en 2010. Antes de su caída, Coronel dirigía a Óscar Orlando Nava Valencia, líder del Cartel del Milenio, un grupo que traficaba drogas, manejaba las finanzas del Cartel de Sinaloa y operaba en Jalisco, Colima, Michoacán y Ciudad de México (“Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, 2024; Pereda y Décary-Hetu, 2024). Rápidamente el Cartel del Mileno sufrió una escisión interna y se dividió en dos estructuras enemigas: Los Torcidos y La Resistencia. Los anteriores grupos entraron en conflicto por las rutas del narcotráfico en Jalisco, y los miembros de Los Torcidos continuaron los proyectos criminales de Coronel, acuñando una nueva identidad organizativa: Jalisco Nueva Generación. Esa estructura posee una compleja red de colaboradores y esquemas de franquicias por todo México y América Latina. El cartel ha asumido roles estratégicos en las formas de gobernanza criminal, particularmente durante la pandemia de covid - 19, en la que suministró medicamentos y víveres a la población, produciendo relaciones cívico-criminales de cooperación y legitimidad (Sampó et al., 2023). Al igual que en el Clan del Golfo, el cartel mexicano presenta las características de capacidad militar, capacidad económica y competencia por el control territorial. Estos elementos se articulan con las características de mecanismos de coordinación o colaboración entre los miembros debido a la red de colaboradores que tiene y, para ello, es indispensable una cooperación económica que facilite el comercio interregional.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación se identifica por su amplio repertorio de violencia, destacándose su capacidad de intimidación hacia quienes se oponen a su control o disputan sus zonas de influencia. Su capacidad de fuego y sofisticación armada son notables, incluso en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad del Estado, donde la Policía y el Ejército mexicanos han sufrido derrotas estratégicas y repliegues en áreas urbanas y rurales. La organización tiene presencia en casi todo México, excepto en Sinaloa y el Triángulo Dorado, áreas dominadas por fuerzas rivales. Su predominio se encuentra en las zonas de Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y el centro del país. Además, informes como el de InSight Crime (“Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, 2024) sugieren que el grupo enfrenta competencia en varias zonas de México por parte de estructuras locales y extranjeras por el comercio de drogas ilícitas. A nivel internacional, se ha documentado su actividad en Colombia, Estados Unidos, Canadá, Australia y China, con notables vínculos en Guatemala, donde colabora con grupos locales para controlar el tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos (Niño et al., 2023). En Colombia, particularmente, el cartel ha asumido labores de seguridad y prestación de servicios criminales a estructuras de distintas naturalezas en regiones como Buenaventura, el Chocó, Nariño, el Darién, Cali, entre otras. Allí funge como vector para el tráfico de drogas, armas, personas y un actor más en el complejo criminal de reclutamiento forzado para diferentes estructuras criminales (Chomczyński et al., 2023). Ello implica una concertación de políticas comunes en diversas áreas incluida seguridad y defensa entre los grupos criminales a través de mecanismos de coordinación o colaboración entre los miembros, siendo estas dos características del marco analítico de integración regional criminal.

En consecuencia, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo son dos organizaciones que han probado un inicio de la integración criminal regional y que comparten el origen de haber sido subproductos criminales. Las características planteadas en el marco de integración regional criminal en el relacionamiento de estas dos organizaciones se materializan en el comercio intrarregional que alimenta la cooperación económica y la competitividad dado el tráfico de diversas mercancías, en especial de drogas ilícitas. La presencia de cada uno en territorio del otro evidencia una concertación de una política común en torno no solo a la seguridad y defensa, sino también al beneficio que puede extraerse de tener presencia en territorio extranjero. Esto da cuenta de la existencia de un mecanismo de coordinación o colaboración entre cada uno. Lo anterior no sería posible sin los elementos bases del marco analítico, tales como el posicionamiento geográfico, la capacidad militar, la capacidad económica y la competencia en el sistema internacional en cuanto control territorial y producto de una reconfiguración.

Sobre esta contextualización, el análisis de los documentos de noticias en línea entre 2016 y 2024 muestra, en primer lugar, y a partir de una revisión preliminar del corpus, un aumento en la cobertura por parte de los medios digitales de estos dos grupos al comparar la cantidad de documentos encontrados en cada año. Por ejemplo, entre 2016 y 2020, los archivos encontrados oscilan entre 8 y 12 documentos, hasta 2021 cuando los registros aumentan a 20, en 2022 a 19 y en 2023 a 30 documentos. Ello indica que las actividades relacionadas con estos grupos criminales y su relevancia para ser reportadas aumentaron. Causa extrañeza que, de los nueve años de estudio, solo 2019, 2022, 2023 y 2024 presentan un número considerable de noticias en el primer semestre. Si bien los demás años registran noticias sobre el tema durante el mismo periodo, el número de estas no es considerable cuando se compara con el número de noticias encontradas en el segundo semestre de cada año analizado.

Se identifica igualmente que, a partir de 2019, los documentos evidencian una relación directa entre los grupos criminales mexicanos y los colombianos a través de titulares como “Sin las FARC, el narcotráfico tiene más acento mexicano” (2019), “Cuál es el poder de los narcos mexicanos en Colombia” (Miranda, 2019), “Así operan en Colombia al menos cuatro carteles mexicanos, los mayores compradores de cocaína del país” (2020), “Carteles mexicanos fortalecen con dinero y armas a grupos colombianos” (Monroy, 2020), “Efecto de los carteles mexicanos en grupos armados colombianos” (Saavedra, 2020), “Los tentáculos del temible cartel de Jalisco en Colombia” (2020), “Cártel del Golfo y CJNG: La infame alianza que amenaza con una guerra en Tamaulipas” (2021), “Advierten intentos de instalación de carteles de droga mexicanos en Chile” (Córdova, 2021); solo por mencionar algunos de los titulares encontrados.

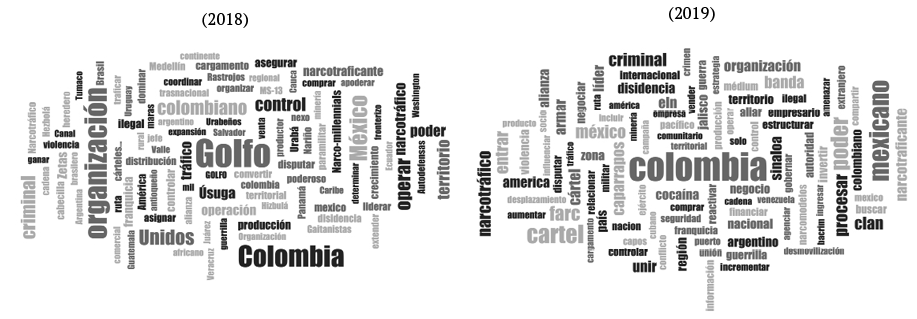

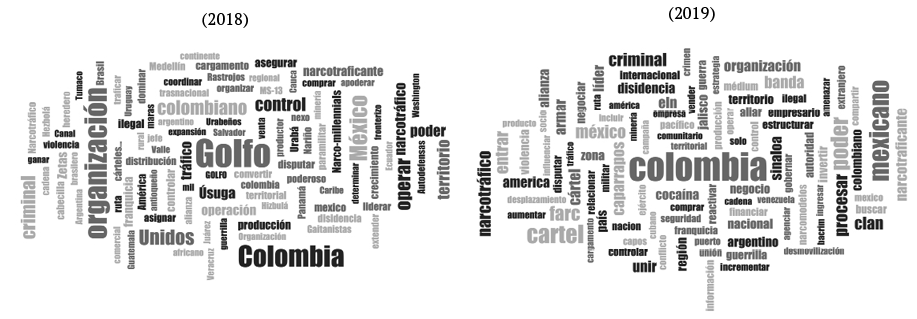

Ahora bien, al hacer el análisis exploratorio sobre la herramienta MAXQDA e identificar las siete características establecidas sobre integración regional, se observa que mediante las nubes de palabras se encuentra cercanía a partir de 2017 a través de las palabras que tienen más concurrencia, tales como organización, financiero, control, arancel, comercial, fronterizo, crecimiento, comercio, exportar, transnacional, entre otras, como se observa en la figura 1.

Esta coincidencia no cambia en los años posteriores de manera considerable, pero sí se evidencian nuevas palabras que se relacionan aún más con las características de integración regional. Palabras como control, crecimiento, producción y organización presentan una mayor concurrencia en 2018, mientras para 2019 la concurrencia arroja palabras como territorio, empresario, poder, internacional, relacionar, cadena, negocio, además de aquellas encontradas en 2017 y 2018 (figura 2).

Figura 1. Palabras frecuentes en 2017

Figura 2. Palabras frecuentes en 2018 y 2019

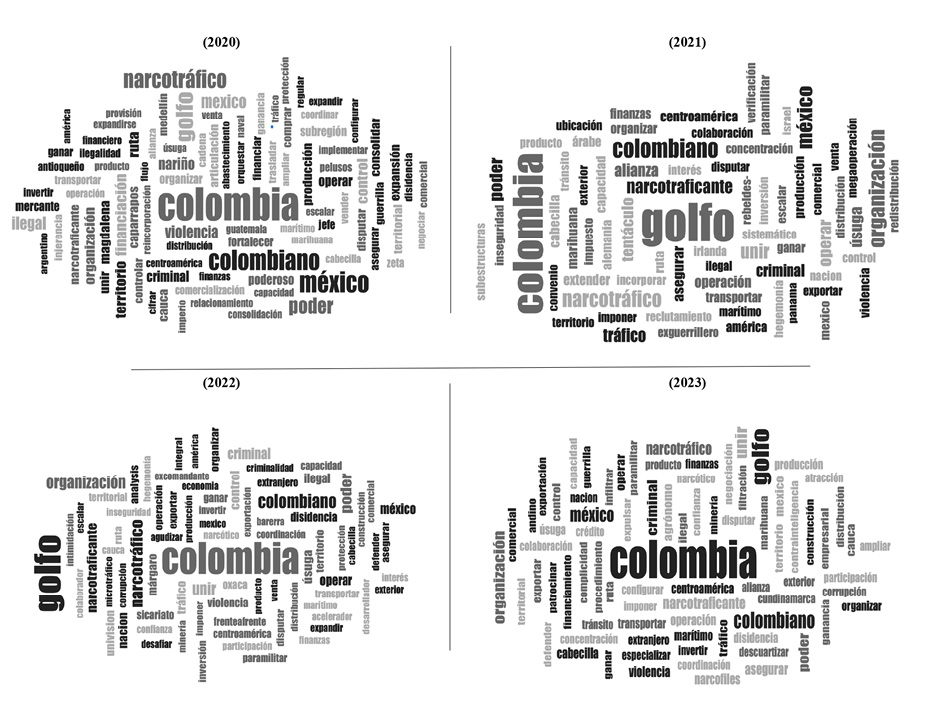

El análisis exploratorio en 2020 arroja concurrencias aún más cercanas a las características planteadas en el marco analítico de integración regional criminal al observarse palabras como expandirse, invertir, operación, financiación, fortalecer, consolidación, comercial, coordinar o ampliar. Por su parte, 2021 refleja una concurrencia nueva en torno a alianza, inseguridad, seguridad, colaboración, mega operación, exportar y distribución. Otro elemento relevante de estos dos años está relacionado con el aumento de la concurrencia en las palabras de Colombia y México, además de la aparición de nuevos territorios como Centroamérica, Guatemala, Panamá o Israel. Este mismo patrón se refleja en 2022 y 2023, como se aprecia en la figura 3.

Hasta aquí se puede mencionar que, si bien los documentos analizados no indican literalmente las características señaladas de la integración regional criminal, sí se puede hacer un relacionamiento entre estas y los documentos revisados a partir de la concurrencia arrojada por la herramienta. De esta manera, las siete características extraídas de lo que se entiende por integración regional, a saber: el posicionamiento geográfico; la capacidad militar; la capacidad económica; la competencia en el sistema internacional en cuanto control territorial, la cooperación económica que facilita, promueve y alimenta el comercio interregional; la concertación de políticas comunes en las diversas áreas, incluida la seguridad y la defensa, y los mecanismos de coordinación o colaboración entre los miembros, se relacionan de manera directa con las palabras identificadas en el análisis exploratorio por año que fueron mencionadas.

Figura 3. Palabras frecuentes entre 2020 y 2023

Conclusiones

La integración regional criminal en América Latina refleja una serie de características propias de la integración regional entre Estados que facilitan la construcción de un marco analítico. Estas características, siete en total, son el posicionamiento geográfico, la capacidad militar, la capacidad económica, la competencia en el sistema internacional, la cooperación económica, la concertación de políticas comunes y los mecanismos de colaboración. En el contexto criminal, estas variables se entrelazan de manera similar a como lo hacen en la integración entre Estados, pero con fines ilícitos. Los grupos criminales buscan conexiones que favorecen el tránsito de mercancías ilegales, aprovechando su posicionamiento geográfico, como es el caso del Cartel de Jalisco Nueva Generación de México y el Clan del Golfo de Colombia. Esto convierte a dichos grupos en actores clave, donde la ubicación estratégica influye directamente en el desarrollo de actividades ilícitas facilitadas por una integración regional criminal.

Entre las principales debilidades de la integración regional entre los Estados latinoamericanos, están la falta de una idea colectiva de políticas comunes que superen las posiciones de Gobierno y proporcionen una noción de seguridad compartida. A pesar de ubicarse en un mismo espacio geográfico, el proyecto de integración que reúna efectivamente a los países de la región está lejos y esto alimenta las fallas sistémicas del orden latinoamericano. Lo anterior lleva a la desintegración regional desde el punto de vista de la defensa y seguridad, evidenciando la dificultad para alinear las agendas de los países miembros. Mientras los Estados no logran coordinarse debido a los factores hasta ahora mencionados, los grupos criminales se organizan rápidamente y alinean sus intereses para facilitar el comercio interregional ilegal, lo que posibilita la colaboración en temas como las rutas de tránsito de mercancías o servicios ilegales.

Un elemento central en la integración criminal es la cohesión que logran estos grupos criminales en torno a objetivos compartidos, como la evasión de controles estatales. La cooperación económica, de seguridad y de defensa entre los grupos criminales se refleja en las diversas formas que logran cooperar entre ellos a través de mecanismos de colaboración y coordinación, como se ha mencionado, alrededor del Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, utilizando su capacidad militar y económica, pero, además, su posicionamiento geográfico. Este tipo de colaboración evidencia similitudes con la cooperación entre Estados, pero adaptada al ámbito criminal. Sin embargo, los grupos criminales no ceden soberanía, como sí lo hacen los Estados en alianzas que implican un alto grado de complejidad en la integración, como la Unión Europea (UE), lo que plantea una diferencia importante en la naturaleza de su integración.

Finalmente, el marco analítico alrededor de la integración regional criminal que se plantea no solo ofrece, sino que también propone elementos para el estudio de los desafíos de la seguridad internacional de la región, que van más allá de las formas convencionales, destacando la importancia de abordar la seguridad desde una perspectiva regional más integradora. También es esencial estudiar la forma en que los grupos criminales logran cohesión y colaboración para repensar que la cooperación, tanto entre Estados como entre actores criminales, sigue siendo un eje crucial que ayuda a entender las dinámicas de poder en América Latina, y el análisis comparativo entre ambos tipos de integración puede ofrecer soluciones.

Conflicto de interés

No se presentó conflicto de interés entre los autores de la presente investigación académica. Declaramos que no tenemos ninguna relación financiera o personal que pudiera influir en la interpretación y publicación de los resultados obtenidos. Asimismo, aseguramos cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista.

Referencias

Abbott, K. W. y Faude, B. (2022). Hybrid institutional complexes in global governance. The Review of International Organizations, 17(2), 263-291. https://doi.org/10.1007/s11558-021-09431-3

Agnew, S. (2014). Rational choice theory. En P. Taylor, K. Corteen y S. Morley (eds.), A companion to criminal justice, mental health and risk: Companions in criminology and criminal justice. Policy Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t88znm

Alda Mejías, S. (2023). Neopatrimonialismo y gobernanza criminal en América Latina. Revista Científica General José María Córdova, 21(43), 667-684. https://doi.org/10.21830/19006586.1177

Arias, E. D. (2017). Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316650073

Así operan en Colombia al menos cuatro carteles mexicanos, los mayores compradores de cocaína del país. (2020, 25 de octubre). Infobae. https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/25/asi-operan-en-colombia-al-menos-cuatro-carteles-mexicanos-los-mayores-compradores-de-cocaina-del-pais/

Badillo Sarmiento, R. y Trejos Rosero, L. F. (2023). Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como grupo armado politizado: Un nuevo paradigma del crimen organizado. Revista Científica General José María Córdova, 21(42), 326-351. https://doi.org/10.21830/19006586.1053

Balassa, B. (1964). Teoría de la integración económica. Uteha.

Banton, M. (1995). Rational choice theories. American Behavioral Scientist, 38(3), 478-497. https://doi.org/10.1177/0002764295038003008

Barbé, E. (1987). El equilibrio del poder en la teoría de las relaciones Internacionales. Revista CIDOB d’afers internacionals, 11, 5-17. https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/download/27765/51884

Barreda, M. (2011). La calidad de la democracia: Un análisis comparado de América Latina. Política y Gobierno, 18(2), 265-295. http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/157/74

Bowersox, Z. (2019). Does human trafficking extend conflict duration? Journal of Human Trafficking, 5(4), 267-280. https://doi.org/10.1080/23322705.2018.1486630

Brown, S., Hermann, M. y Sovereignty, R. (2020). Transnational crime and black spots. Springer. https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-49670-6

Bulmer-Thomas, V. (2001). Regional integration in Latin America and the Caribbean. Bulletin of Latin American Research, 20(3), 360-369.

Burgess, M. (2000). Federalism and European Union: The Building of Europe, 1950-2000. Routledge.

Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). (2024, 27 de mayo). InSightCrime. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-mexico/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng/

Cártel del Golfo y CJNG: La infame alianza que amenaza con una guerra en Tamaulipas. Infobae. (2021, 1 de julio). Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/01/cartel-del-golfo-y-cjng-la-infame-alianza-que-amenaza-con-una-guerra-en-tamaulipas/

Chomczyński, P. A., Guy, R. y Azaola, E. (2023). Beyond money, power, and masculinity: Toward an analytical perspective on recruitment to Mexican drug trafficking organizations. International Sociology, 38(3), 353-371. https://doi.org/10.1177/02685809231168579

Comini, N. (2015). El origen del Consejo de Defensa Suramericano: Modelos en pugna desde una perspectiva argentina. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 1(2), 109-135. https://doi.org/10.18847/1.2.5

Córdova, E. (2021, 8 de septiembre). Advierten intentos de instalación de carteles de droga mexicanos en Chile. La Nación. https://www.lanacion.cl/advierten-intentos-de-instalacion-de-carteles-de-droga-mexicanos-en-chile/

Deaza Ávila, J. A., Pinto-Quijano, A.C. y Castiblanco-Moreno, S. E. (2021). Tratado de libre comercio Colombia-Triángulo del Norte: Un ejemplo de desarrollo comercial sur-sur. Suma de Negocios, 12(27), 136-148. https://doi.org/10.14349/sumneg/2021.V12.N27.A5

Deutsch, K. (1957). Political community and the North Atlantic Area: International organization in the light of historical experience. Princeton University Press.

Ferreira, M. A. y Richmond, O. P. (2021). Blockages to peace formation in Latin America: The role of criminal governance. Journal of Intervention and Statebuilding, 15(2), 161-180. https://doi.org/10.1080/17502977.2021.1878337

Global Organized Crime Index. (2023). Colombia. https://ocindex.net/country/colombia

Gutiérrez Sanín, F. (2020). ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? Debate.

Haas, E. B. (1967). The uniting of Europe and the uniting of Latin America. Journal of Common Market Studies, 5(4), 315-343. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1967.tb01153.x

Hudson, V. M. (2005). Foreign policy analysis: Actor-specific theory and the ground of international relations. Foreign Policy Analysis, 1(1), 1-30. https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00001.x

Hurrell, A. (1998). Security in Latin America. International Affairs, 74(3), 529-546. https://doi.org/10.1111/1468-2346.00032

Jervis, R. (2017). Perception and misperception in international politics: New edition. Princeton University Press.

Leal Buitrago, F. (1992). Surgimiento, auge y crisis de la doctrina de seguridad nacional en América Latina y Colombia. Análisis Político, 15, 6-34.

Leal Buitrago, F. (2003). La Doctrina de Seguridad Nacional: Materialización de la Guerra Fría en América del Sur. Revista de Estudios Sociales, 15(15), 74-87. https://doi.org/10.7440/res15.2003.05

Lessing, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, 19(3), 854-873. https://doi.org/10.1017/S1537592720001243

Los Gaitanistas - Clan del Golfo. (2023, 5 de diciembre). InSightCrime. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/urabenos-perfil/

Los tentáculos del temible cartel de Jalisco en Colombia. (2020, 26 de julio). Semana. https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-opera-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-colombia/689309/

Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. Norteamérica, 6(2), 219-249.

Maldonado, A. M. y Sanahuja, J. A. (2024). La inseguridad ciudadana y los riesgos para la democracia en América Latina. Análisis Carolina, 5. https://www.fundacioncarolina.es/catalogo/la-inseguridad-ciudadana-y-los-riesgos-para-la-democracia-en-america-latina/

Mantilla, J., Cajiao, A. y Tobo, P. (2021). El Clan del Golfo sin Otoniel: ¿Qué cambia y qué continúa? Fundación Ideas para la Paz. https://multimedia.ideaspaz.org/media/website/FIP_CaidaOtoniel_Final.pdf

Mattli, W. (1999). The logic of regional integration: Europe and beyond. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511756238

Ministerio de Defensa Nacional. (2016, 22 de abril). Directiva 15. Caracterización y enfrentamiento a los grupos armados organizados.

Miranda, B. (2019, 18 de julio). Cuál es el poder de los narcos mexicanos en Colombia. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49013151

Mitrany, D. (2006). A working peace system: An argument for the functional development of international organization. En M. Eilstrup-Sangiovanni (ed.), Debates on European Integration (pp. 43-67). Palgrave.

Monroy, J. (2020, 11 de junio). Carteles mexicanos fortalecen con dinero y armas a grupos colombianos. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carteles-mexicanos-fortalecen-con-dinero-y-armas-a-grupos-colombianos-20200610-0145.html

Morales Sánchez, C. F., Pinto-Quijano, A. C., Rojas Mora, J. E. y Vásquez Merchán, I. L. (2022). La política antidrogas Ruta Futuro: Una perspectiva desde el análisis de contenido y la minería de textos. Análisis Político, 34(103), 111-143. https://doi.org/10.15446/anpol.v34n103.102170

Moravcsik, A. (1998). The choice for Europe: Social purpose and state power from Messina to Maastricht. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315072258

Muggah, R. (2017). El auge de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. International Development Policy/Revue internationale de politique de développement, 9. https://doi.org/10.4000/poldev.2512

Müller, M. M. (2011). Doing discourse analysis in critical geopolitics. L’Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, 12. https://doi.org/10.4000/espacepolitique.1743

Müller, M. M. (2018). Governing crime and violence in Latin America. Global Crime, 19(3-4), 171-191. https://doi.org/10.1080/17440572.2018.1543916

Nelsen, B. F. y Stubb, A. C. G. (eds.) (1998). The European Union: Readings on the theory and practice of European integration. Rienner.

Nicoli, F. (2020). Neofunctionalism revisited: Integration theory and varieties of outcomes in the Eurocrisis. Journal of European Integration, 42(7), 897-916. https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1670658

Niño, C. (2022). Aproximaciones a las realidades de seguridad en el sur global desde América Latina: Una agenda crítica en construcción. Oasis: Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, 36, 95-107. https://doi.org/10.18601/16577558.n36.07

Niño, C. (2024). El orden criminal en Latinoamérica. Foreign Affairs Latinoamérica, 24, 2-6.

Niño, C. y Jaramillo, F. (2018). Una aproximación geopolítica a la política binacional de seguridad fronteriza entre Colombia y Panamá. Revista Opera, 23, 81-96 https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3255700_code1327823.pdf?abstractid=3255700&mirid=1

Niño, C., Guerrero-Sierra, H. y Wilches, J. (2024). Shared Sovereignties and Criminal Governances in the Context of the Pandemic in Colombia. Trends in Organized Crime. https://doi.org/10.1007/s12117-024-09535-3

Niño, C., Guerrero-Sierra, H. F. y Rivas Otero, J. M. (2023). Soberanías compartidas, gobernanza criminales y desafíos al modelo de Estado en Colombia. Revista Científica General José María Córdova, 21(44), 886-906. https://doi.org/10.21830/19006586.1232

Nussio, E. y Howe, K. (2016). When protection collapses: Post-demobilization trajectories of violence. Terrorism and Political Violence, 28(5), 848-867. https://doi.org/10.1080/09546553.2014.955916

Pereda, V. y Décary-Hetu, D. (2024). Illegal market governance and organized crime groups’ resilience: A study of the Sinaloa cartel. The British Journal of Criminology, 64(2), 326-342. https://doi.org/10.1093/bjc/azad027

Pinto-Quijano, Á. C., Castiblanco-Moreno, S. E. y Hernández-Pérez, M. (2022). Liderazgo social como sentencia de muerte: El posacuerdo en Colombia. Perfiles Latinoamericanos, 30(60), 1-31. https://doi.org/10.18504/pl3060-012-2022

Pollack, M. A. (2001). International relations theory and European integration. JCMS: Journal of Common Market Studies, 39(2), 221-244. https://doi.org/10.1111/1468-5965.00286

Rees, W. J. (1950). The theory of sovereignty restated. Mind, 59(236), 495-521. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.495

Ríos Monroy, J. (2023, 22 de mayo). Así funciona el entramado criminal del Clan del Golfo en Montes de María. El Espectador. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/asi-funciona-el-entramado-criminal-de-clan-del-golfo-en-montes-de-maria-temores-con-paz-total/

Ripsman, N. M., Taliaferro, J. W. y Lobell, S. E. (2016). Neoclassical realist theory of international politics. Oxford University Press.

Rojas Aravena, F. (2008). América Latina y los desafíos para la integración regional. En M. Mesa (coord.), Escenarios de crisis: Fracturas y pugnas en el sistema internacional (pp. 105-125). Icaria.

Rose, G. (1998). Neoclassical realism and theories of foreign policy. World Politics, 51(1), 144-172. https://doi.org/10.1017/S0043887100007814

Saavedra, S. (2020, 10 de junio). Efecto de los carteles mexicanos en grupos armados colombiano. Pares. https://www.pares.com.co/post/efecto-de-los-carteles-mexicanos-en-grupos-armados-colombianos

Salas Salazar, L. G., Wolff, J. y Camelo, F. E. (2019). Towards violent peace? Territorial dynamics of violence in Tumaco (Colombia) before and after the demobilisation of the FARC-EP. Conflict, Security & Development, 19(5), 497-520. https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1661594

Samaratunga, R. H. S. y Weerasinghe, E. A. (2002). Economic integration: A review of the concept. Journal of Management Science, 1(1-2), 168-196. http://dr.lib.sjp.ac.lk/handle/123456789/913

Sampó, C., Jenne, N. y Ferreira, M. A. (2023). Ruling violently: The exercise of criminal governance by the Mexican Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Revista Científica General José María Córdova, 21(43), 647-665. https://doi.org/10.21830/19006586.1172

Sánchez, F. y Campos, S. (2019). La política exterior de Santos: Estrategia y diplomacia por la paz. Oasis, 29, 81-104. https://doi.org/10.18601/16577558.n29.05

Schimmelfennig, F. (2018). Regional integration theory. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.599

Schmitter, P. C. (1969). Three neo-functional hypotheses about international integration. International Organization, 23(1), 161-166. https://doi.org/10.1017/S0020818300025601

Schmitter, P. C. (2004). Neofunctionalism. En T. Diez y A. Wiener (eds.), European integration theory (pp. 43-63). Oxford University Press.

Sin las FARC, el narcotráfico tiene más acento mexicano. (2019, 9 de enero). La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/sin-las-farc-el-narcotrafico-tiene-mas-acento-mexicano/

Souza Pimenta, M. C. B., García Suárez, M. A. y Ferreira, M. A. (2021). Hybrid governance as a dynamic hub for violent non-state actors: Examining the case of Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Política Internacional, 64(2), e007. https://doi.org/10.1590/0034-7329202100207

Tilly, C. (2017). War making and state making as organized crime. En E. Castañeda y C. Schneider (eds.), Collective violence, contentious politics, and social change: A Charles Tilly reader (pp. 121-139). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315205021