Introducción

La censura estatal frente a las actividades criminales ha provocado una tendencia hacia el análisis de estas prácticas a través una lógica unidimensional que suele explicarse desde el binomio legalidad-ilegalidad. No obstante, las dinámicas del crimen se anclan en realidades y lógicas mucho más complejas que las que remiten a la simple evaluación que los elementos del sistema penal ofrecen. El crimen organizado es un fenómeno multidimensional que encuentra su arraigo, más allá de la desviación de la conducta y la transgresión de las normas, en las estructuras sociales, económicas y políticas que definen a una sociedad (Carrington, et al., 2018; Rivera y Aravena, 2008). Así, determinantes como la desigualdad (De Courson y Nettle, 2021; Kelly, 2000), la segregación (O’Flaherty y Sethi, 2007), el deterioro de la confianza en el sistema estatal (Lessing, 2021) e, incluso, elementos ligados a la cultura (Snajdr, 2010), son indispensables a la hora de plantear un análisis holístico del incrustamiento del crimen en nuestras sociedades.

Por otra parte, la conexión con los mercados globales aporta otro elemento fundamental para la comprensión del fenómeno contemporáneo del crimen organizado: la necesidad de reconocer un proceso de interrelacionamiento transnacional a diferentes escalas, el cual logra superar con relativa facilidad la formalidad del sistema divisorio de fronteras impuesto por la lógica estatalista clásica (Allum y Gilmour, 2021; Shelley, 2019). Desde esta línea de análisis, el narcotráfico es con seguridad un ejemplo paradigmático. La industria del tráfico de drogas cimenta su éxito y complejidad precisamente en la retroalimentación que deriva de su naturaleza transnacional y multidimensional en un contexto globalizado (Luna Galván, et al., 2021). Así, las ágiles transformaciones en la sociedad, la economía, la política, la tecnología y la cultura, juegan a favor e impulsan los alcances del narco, tanto en el arraigo social como en su vocación transnacional; por supuesto, con el telón de fondo de la incapacidad de reacción del Estado y sus herramientas tradicionales.

Además, la penetración de los criminales y específicamente del narco en los diferentes contextos sociales, normalmente es atribuida a mecanismos de intimidación e instrumentalización de la violencia. Sin embargo, son varios los estudios que reflejan cómo las organizaciones criminales logran, no sólo acceso, sino control social por vías muy diferentes a la violencia. Así, más allá de la fuerza y en un marco de debilidad estatal y crisis de soberanía, estos grupos se valen de estrategias como la provisión de bienes y servicios (Niño, et al., 2023, 2024), el clientelismo (Guerrero-Sierra et al., 2024) y diferentes estrategias político-comunicativas para hacerse no solo con mecanismos de control social efectivo, sino con la legitimidad y apoyo que emana de forma libre de los entornos en los que operan (Wilches, et al., 2020, 2024). En ese sentido, el narcotráfico y la cultura narco han logrado constituirse como un factor arraigado en ciertas sociedades, construyendo representaciones sociales en las cuales, lejos del rechazo, se constituyen “en un emblema e incluso en un elemento identitario” (Moreno Candil, et al., 2016, p. 263).

En el contexto actual, y de la mano de la revolución tecnológica y digital, las redes sociales se han constituido en una importante herramienta de acercamiento y aprobación del narco frente a la sociedad. El uso de redes sociales por parte de estos grupos criminales ha facilitado no sólo un sofisticado canal transaccional de mercado, coordinación y reclutamiento (UNODC, 2023), sino un espacio propagandístico de su cultura y estilo de vida. Por ejemplo, en diferentes zonas de América Latina, redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat y TikTok son abiertamente instrumentalizadas, especialmente por los narcos locales, en su aspiración de posicionarse frente a sus comunidades vía glorificación digital del estilo de vida gangster (Muggah y Francisco, 2020).

Así, la promoción de la narcocultura, mediante la exhibición de un estilo de vida excitante, lujoso y libre de reglas a través de las redes sociales se ha convertido en un importante y accesible instrumento de marketing al servicio del narco (International Crisis Group, 2024). Lo anterior, especialmente entre públicos que, como los jóvenes pertenecientes a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a través de las pantallas de sus dispositivos móviles convierten a los narcos en una suerte de “héroes resilientes” que lograron vencer los obstáculos impuestos por una sociedad que no genera oportunidades.

Internet y, en consecuencia, las redes sociales, siguen siendo un espacio de alta desregulación. Por tanto, las capacidades de persecución y judicialización de las actividades ilegales ligadas al narco a través de estos medios siguen presentando una gran dificultad para las autoridades. La vocación de viralización del contenido digital difundido por la red, la facilidad de su proceso de producción y la gran seducción y agilidad de sus formatos, hacen de las redes sociales un escenario ideal para la promoción de todo de tipo contenido cuestionable ética y legalmente (Umbach, et al., 2024). Por otra parte, otro gran reto que impone la generación de contenidos ligado al mundo narco en las redes sociales es la tenue línea divisoria entre lo estrictamente ilegal y las expresiones que se adscriben a la libertad de expresión (International Crisis Group, 2024).

Independientemente de la dimensión ilegal de la industria del narcotráfico, la narcocultura se ha posicionado y generado una estética que es adoptada por grupos sociales que no necesariamente están vinculados a alguno de los eslabones del negocio (McAllester, 2013; Miranda, 2021). En otras palabras, sin ser narcotraficantes, la estética narco ha sido acogida como parte del estilo de vida en diferentes comunidades y, por tanto, la persecución de sus expresiones a través de las redes podría considerarse un acto de censura y violación de sus derechos a la libertad de expresión.

Narcomundo y adaptación a la cultura

El narcotráfico es uno de los fenómenos económicos más complejos de la historia reciente en el crimen trasnacional (Torres y García, 2021). No se trata simplemente de un negocio ilegal que genera impactos en la sociedad (salud pública, crimen organizado, afectaciones en el núcleo familiar), sino que es un estilo de vida que ha sido visto con simpatía y licencias justificatorias en medios de comunicación e ideologías políticas (Almonacid y Burgos, 2018). A diferencia del pudor que generan prácticas criminales como la trata de personas, el secuestro o el tráfico de armas, los narcos han podido insertarse en la sociedad con éxito y sin repudio ético-moral, lo cual cada vez es más borroso, pues buena parte de las actividades cotidianas están reguladas o influidas por este negocio ilegal (Niño, 2016).

Este involucramiento en la vida cotidiana ha llevado a naturalizar en la literatura académica el prefijo/adjetivo narco para combinarlo con actividades económicas, políticas y culturales. Castañeda y Henao (2011), sostienen que la expresión narco puede ser una moda, pero se ha convertido en una problemática que se ha articulado al lenguaje social. Freixa y Monterrubio (2022) han actualizado la discusión y llaman la atención sobre la utilización del narco como prefijo para dar cuenta de situaciones en las que la ilegalidad ha pasado de ser un tema de prohibicionismo estatal o miedo social, a un elemento que compone explicaciones de las realidades sociales y ahora también relacionadas con las interacciones en el mundo digital.

Becerra y Hernández (2019) analizan esta situación a la luz de la fascinación de los jóvenes por el narco, y que ya no solo se presenta en Latinoamérica, sino que se ha banalizado e incluso desbordado con el caso del joven alemán que vendía drogas desde su casa, historia que fue retratada por la plataforma de streaming Netflix en el documental Shiny Flakes: El cibernarco adolescente. En forma de caricatura, la narrativa va dejando la idea de un narcotráfico que desmitifica la figura del capo violento y se hace accesible a cualquier ciudadano del común

–hasta un joven europeo que no tiene justificaciones socioeconómicas para relatar que las circunstancias lo obligaron a insertarse en el tráfico de drogas–.

Castronova (2006), ya advertía sobre el tráfico de drogas, que empezó para la época y de manera curiosa con las corporaciones farmacéuticas generando precios especulativos y acciones cuestionables en la competencia del mercado. El Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2021-2025 (2020), mencionaba como desde el 2006 la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de drogas prendía las alarmas sobre la llegada de internet en la cadena logística del narcotráfico, pero de manera curiosa el Plan no incluye ninguna variable relacionada con el ciber-narcotráfico en contexto de pandemia y la catalización de ofertas para el consumo en recursos digitales. A nivel estatal, las acciones registradas se ubican en gran parte con investigaciones desde el campo de los estudios en seguridad y de las tipificaciones que se sugieren desde el lenguaje jurídico (Garavito, 2022). Esta visión de la política pública está orientada a privilegiar tácticas reactivas y punitivas sobre estrategias proactivas y resocializadoras (Concha, 2021).

El nivel de involucramiento de dichas organizaciones trasnacionales en las tecnologías ha llegado hasta el mercado de las criptomonedas (García, 2017). A pesar de no recibir el reconocimiento de entidades estatales u organismos financieros, este instrumento de cambio se ha popularizado en los usuarios, y termina siendo un mecanismo de blanqueamiento de capitales y de ocultamiento ante procesos jurídicos (Wall, 2021).

Las acciones legales también se han visto obligadas a modernizarse. Al respecto, Solano et al. (2021), realizan un estado del arte de las acciones criminales en el mundo digital, y señalan rutas de acción para penalizarlas. No obstante, parece estar sucediendo lo mismo que en el mundo real, es decir, la judicialización de crímenes en la web estimula la apertura de renovadas formas de mantener el negocio a flote. Ovcharenko, et al. (2020) proponen, en esta dirección, identificar perfiles psicológicos y sociodemográficos, con el objetivo de buscar acciones de prevención –como ya sucedió con el caso del joven alemán que vendía drogas en su casa y había sido perfilado como un poderoso narcotraficante–. Esta alternativa de solución es complementada por Dearden, Parti y Hawdon (2021), quienes establecen la necesidad de encontrar relaciones de anomia social que se trasladan a una web que es flexible a este tipo de comportamientos. En síntesis, existe el dilema entre proveer acciones jurídicas y cualificación de las tecnologías en los organismos de seguridad o buscar recursos interpretativos y de implementación desde las políticas públicas.

Al respecto, es oportuno señalar el aporte clave de la teoría de la interdependencia compleja ya visualizado desde la década de los noventa por Toro (1990), quien explica la ingenuidad de los gobiernos en el momento de definir la lucha contra las drogas a un mero problema de oferta y demanda con paliativos en políticas de salud pública. Tres décadas después, estos postulados permanecen vigentes y parecieran corroborar que el narcotráfico ha superado a las instituciones estatales e internacionales en el momento de entender que las dinámicas trasnacionales exigen más la implementación de estrategias logísticas y trabajo en red que el uso exacerbado de violencia (Escamilla y Aguilar, 2021).

Esta tesis es reforzada por Betancourt (2021), quien plantea cómo la globalización impulsa cambios de paradigmas en las organizaciones criminales, y las impulsa a entender que su relacionamiento no debía limitarse a la relación de confrontación con los actores estatales, sino que existían otros escenarios que debían privilegiar, entre los que se encuentra la comunicación como elemento de difusión y justificación de sus acciones.

En este sentido, el artículo es pertinente porque aporta en la literatura sobre el narcotráfico y su conexión progresiva con el mundo de las redes sociales, estableciendo cómo dos fenómenos globales e influyentes en la sociedad contemporánea pueden llegar a establecer conexiones que se inscriben desde lo ilegal, pero que van ganando espacios de legitimación, a pesar de las innovaciones legales y tecnológicas para combatirlos.

Método

El presente artículo se propuso reunir TikToks sobre los narcos y su legitimación a través de la red social entre los años 2022-2023, periodo que comprende la postpandemia. Esto con el fin de continuar el trazo investigativo sobre la legitimación de un grueso de la ciudadanía hacia el narcopopulismo y sus reinvenciones en la época pandémica en los Estados latinoamericanos (Wilches, et al., 2020).

Lo anterior se suma al impacto que obtuvo la plataforma TikTok en la pandemia, al caracterizarse por el video corto, encadenamiento de videos y de un acelerado consumo, que podría estimular las funcionalidades del compromiso ligero, a diferencia de las otras redes (Ballesteros, 2020). Además, se visualizó no solo en el aumento de usuarios e interacciones internas, sino también en el crecimiento bursátil y valor de la empresa china (Vilchis y Romero, 2022).

Se identifica que la plataforma todavía es desconocida en términos investigativos, y que los investigadores todavía están en busca de encontrar diversas formas de adentrarse en la red por medio de la etnografía virtual, ya sea como creadores de contenido (Zhao, 2024) o exploradores de las comunidades en TikTok (Schellewald, 2023). Lo cierto es que su popularidad entre las audiencias, en especial las juveniles, ha llevado al interés de reconocer el boom de la plataforma, y en particular, el análisis algorítmico, en el cual se establecen como categorías de análisis los índices de interacciones (me gusta, comentarios, compartidos, guardados), información del video (sonidos, subtítulos o hashtags) o la configuración del dispositivo (idioma, ubicación o tipo del dispositivo) (Martín, 2023).

Es precisamente en aquel punto en donde encontramos la necesidad de ir más allá de las taxonomías clásicas en la exploración algorítmica, y de indagar en las construcciones de consumo cultural y deseos de las sociedades, que en su tiempo enmarcaban Horkheimer y Adorno en las masas, y que ahora están ubicadas en el escenario del ciberespacio y de las comunidades digitales (Lévy, 2007). Asimismo, observar los retos de las instituciones al encontrar contextos emergentes caracterizados por la dispersión, inmediatez, anonimato y legitimación de discursos camuflados en la burla, mofa o imitación.

Diseño y procedimiento

Para lograr la apuesta, se acogió el método de análisis de la folksonomía, entendido como aquel sistema de etiquetas y clasificación de objetos de la web que surge de manera natural y son los propios internautas los que las asignan (Díaz, et al., 2009). Yedid (2013), reconoce tres características puntuales conforme a diversas definiciones de las folksonomías: (a) se basan en la aplicación de etiquetas en un lenguaje natural y no controlado; (b) las etiquetas son asignadas por los usuarios, y (c) las folksonomías siempre se conforman en un entorno digital. Golder y Huberman (2005) proponen una tipología sobre las folksonomías, justificada en la función que cumplen las etiquetas. Esta tipología es la siguiente:

- Etiquetas que identifican sobre qué (o quién) trata el recurso, es decir, cuál es el tema o su contenido.

- Etiquetas que identifican qué es el recurso, es decir, qué tipo de cosa es el contenido (por ejemplo, un blog o un artículo).

- Etiquetas que identifican quién es el creador del recurso.

- Etiquetas que funcionan como categorías refinadoras, es decir, que no pueden utilizarse solas, sino que acompañan a otras etiquetas para especificarlas o refinarlas.

- Etiquetas que identifican cualidades o características del recurso, adjetivos tales como gracioso, tonto, inspirativo o que dan cuenta de la opinión del usuario sobre el contenido.

- Etiquetas de auto-referencia, es decir, etiquetas que se inician con “mi”, tales como “miscomentarios” o “micontenido”, que demarcan la relación de los contenidos con el usuario.

- Etiquetas utilizadas para la organización de tareas, como por ejemplo, “paraleer” o “parabuscartrabajo”.

A partir de la tipología de Golder y Huberman (2005), se adecuaron tres codificaciones categoriales, con el fin de indagar las expresiones que legitiman el discurso narco dentro de TikTok. Las tres codificaciones fueron la siguientes:

- Lugar en el que se presenta el hecho: hace referencia al espacio o escenario que se habita mientras se graba o desarrolla el TikTok.

- Performance: se identifica qué es lo que se realiza dentro del contenido y el tema.

- Rol narrativo: identifica sobre quién trata la pieza comunicativa, y cuál es su función dentro de la narrativa e historia.

El procedimiento de aplicación de esta técnica de análisis adopta el modelo de Visual Metric (Paz-Enrique y Hernández-Alfonso, 2016), el cual tiene en cuenta tres momentos: el primero, visualización de diez veces de cada pieza comunicativa (tres por variable y una revisión final para verificar lo registrado en las tablas de codificación con validación de todo el equipo de investigación); segundo, observación detallada de los contenidos (diez por día, en lapsos de visualización quincenal que iban siendo complementados con la contextualización de hechos que no fueran reconocidos, y en los que se solicitaron referencias de colegas expertos a nivel nacional e internacional); y tercero, identificación de signos y símbolos multimodales que reforzaran las tres codificaciones (lugar, performance y rol narrativo).

En consecuencia, la folksonomía dentro del articulo trabajará por medio de dos vías. La primera al involucrar las descripciones de los videos, en específico los hashtags, al considerarse un ejemplo claro de cómo funciona el sistema de etiquetado en la red social, en los cuales, si bien no se encuentra organizado y los intereses son distintos en cada usuario, la folksonomía sí optimiza el posicionamiento (Vintimilla-Leon y Torres-Toukoumidis, 2021). Y de igual manera, como desde la posición de investigadores y de consumidores de la red, se asume la tarea de asignar unas etiquetas para las piezas comunicativas, con el objeto de rastrear las manifestaciones que cumplen la función reproductora de legitimar las acciones ilegales dentro de la red social, desde el modelo de 1. Mimesis 2. Imitación, 3. Réplica (Zulli, D. y Zulli, D.J. 2022).

El equipo de investigación declara que la propuesta tiene limitaciones al no involucrar técnicas de recolección de información complementarias (encuestas, entrevistas, grupos focales), para establecer un análisis comparativo que permitiera, por ejemplo, indagar los modos de recepción de estos contenidos, o tal vez, las resistencias que se genera e inspira la producción de otras piezas comunicativas. No obstante, el propósito de este ejercicio se ubica en una primera fase de explicación de cómo se posicionan los narcos ante la emergencia de TikTok, dejando para una segunda fase la comprensión de estos contenidos en las cotidianidades socioculturales.

Materiales

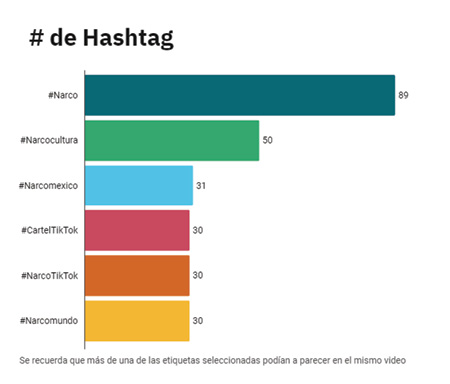

La unidad de análisis fueron 220 TikToks escogidos a partir de seis hashtags: #Narco, #Narcocultura, #Narcomundo #CartelTikTok, #NarcoTikTok y #NarcoMexico. Las etiquetas se seleccionaron a raíz de los estudios sobre la narcocultura y la mafia de Becerra (2018), Gambetta y Reuter (2017) y Correa (2022). En la Figura 1 se presentan las veces en las que el hashtag fue nombrado en la descripción del TikTok dentro del corpus de los 220. Se adiciona que se condicionó un mínimo de videos por etiqueta, el cual era de 30.

Figura 1. Número de veces en el que se menciona la etiqueta

Resultados

Lugar en el que se presenta el hecho

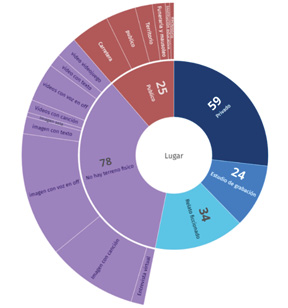

En esta codificación categorial, se identificaron cinco categorías principales a partir del análisis de 220 TikToks: espacios públicos, espacios privados, estudio de grabación, relato ficcionado y representaciones sin un lugar físico específico (Figura 2). La categoría de espacios privados se refiere a aquellos lugares en los cuales las grabaciones se realizan dentro de propiedades privadas, cerradas al público. Generalmente, estas grabaciones incluyen narradores que se dirigen a la cámara, ya sea con un propósito humorístico, informativo o educativo. En cuanto al estudio de grabación, esta categoría se reserva para invitados especiales y producciones profesionales, incluyendo exnarcotraficantes, empleados, familiares de narcotraficantes, comentaristas especializados, medios de comunicación y artistas que producen narcocorridos en estudios especializados.

Figura 2. Categorías y subcategorías de la codificación “Lugar en el que se presenta el hecho”

Por otro lado, la categoría de relato ficcionado se asocia con fragmentos de series y escenarios diseñados para producciones de ficción. Dentro de esta codificación, se distinguieron dos categorías que presentan subcategorías: espacios públicos (Figura 3) y TikToks que no presentan un espacio físico concreto (Figura 4).

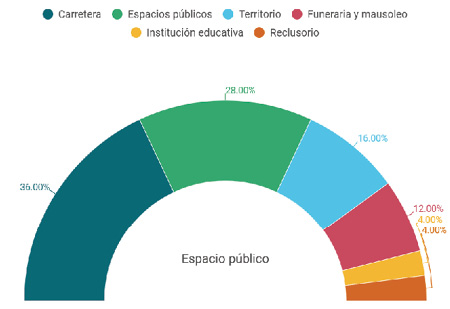

En los espacios públicos, se observa que estos lugares se utilizan para demostrar poder, ya sea a través de la violencia o la ostentación de riqueza. Un ejemplo de ello son las carreteras, en las cuales se exhiben camionetas, principalmente de la marca Toyota, como símbolos de riqueza y control territorial. Asimismo, se destacan territorios dominados por las mafias, cuyo poder se manifiesta a través de enfrentamientos con el ejército, ataques a la comunidad o el despliegue del cartel en la región. Incluso, el poder del narcotráfico se extiende más allá de la vida, como se evidencia en los mausoleos y funerales de capos, que se convierten en grandes eventos o atractivos para el “turismo narco” en determinadas ciudades.

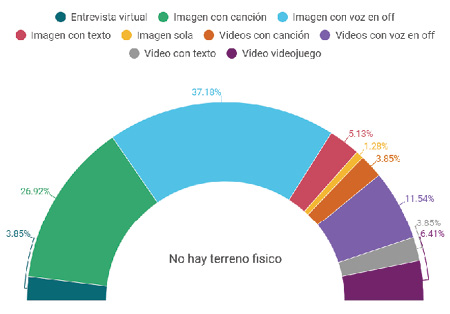

Figura 3. Subcategorías de la categoría “No hay terreno físico”

Figura 4. Subcategorías de la categoría “Espacio público”

Otra subcategoría que se destacó dentro de los lugares, son los que no precisan un espacio físico en concreto. Estas piezas se caracterizaron por ser de corte explicativo, informativo, de opinión o incluso educativo en lo concerniente al narcotráfico. Se presentan historias, noticias o últimas actualizaciones sobre el mundo narco, llegando a convertirse en espacios cuyo fin es especializarse en la cultura narco. Sin embargo, varios TikToks presentaban apologías hacia la cultura narco, al difundir narcocorridos, frases de narcos y burlas a ser un aspirante a narcotraficante. Otro aspecto para destacar es la creación de comunidades de juegos virtuales que comparan las acciones violentas de los juegos con la situación de México y narcotraficantes o buscan adaptar un rol de narcotraficante en estos espacios.

Performance

En el análisis del performance se identificaron ocho categorías principales: apología al narcotráfico, burla, captura de narcotraficantes, comunicativo, estilos de vida narco, violencia, culto a la Santa Muerte y relatos de experiencia (Figura 5).

Figura 5. Categorías y subcategorías de la codificación “Performance”

Una categoría destacada fue la apología al narcotráfico, promovida principalmente por tres actores: artistas que difunden la narcocultura a través de los narcocorridos (con un énfasis particular en figuras como Peso Pluma), aficionados a la narcocultura, y personas que imitan o aspiran a convertirse en narcotraficantes. Desde una perspectiva distinta, la legal, se aborda la captura de narcotraficantes, un rol asumido por el Gobierno. Sin embargo, no todas las cuentas que difundían estas noticias lo hacían con un enfoque denunciativo, sino que en algunos casos lamentaban la aprehensión de los narcos.

Los relatos de experiencia se refieren a las entrevistas, mayoritariamente dirigidas al núcleo familiar del narcotraficante, en las que se describen sus vivencias. Estas entrevistas, a menudo dramatizadas con iluminación y un micrófono, despiertan en la audiencia un morbo particular al explorar los detalles de las exclusivas, lujosas y peligrosas vidas que llevan. Un aspecto relevante, aunque con menor visibilidad, es la conexión explícita entre la cultura narco y el culto a la Santa Muerte, quien es venerada para solicitar la muerte de enemigos y la protección personal.

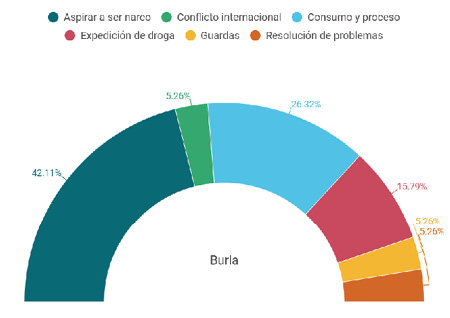

Dentro de las categorías emergentes, la burla (Figura 6), el aspecto comunicativo (Figura 7), los estilos de vida narco (Figura 8) y la violencia (Figura 9) se subdividieron en subcategorías. La burla se estructura en dos vertientes: la primera, desde una perspectiva despectiva que ridiculiza la narcocultura; y la segunda, en la cual la burla encubre intereses más afines a la apología del discurso narco, destacando las “facilidades” que esta cultura podría ofrecer, lo que traza una delgada línea entre ambos enfoques.

Figura 6. Subcategorías de la categoría “Burla”

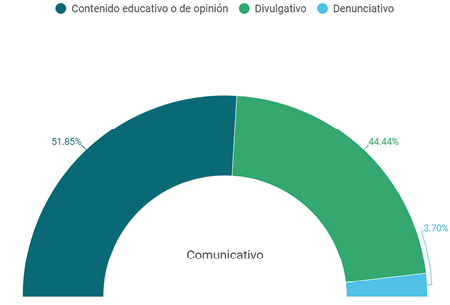

La categoría comunicativa alude a los TikToks que cumplían una función de difusión de información, variando en sus intereses: divulgación, información, educación, opinión o denuncia. Mientras que algunos medios se limitan a la divulgación de noticias, otros asumen un papel más activo, ofreciendo comentarios y opiniones sobre los eventos relacionados con el narcotráfico.

Figura 7. Subcategorías de la categoría “Comunicativo ”

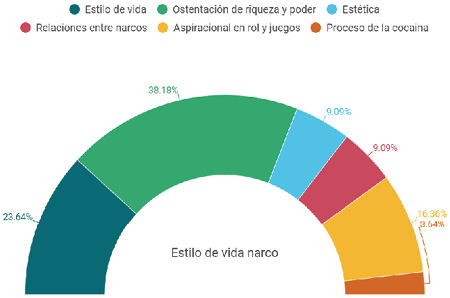

Las subcategorías de los estilos de vida narco y la violencia generaliza van de la mano. Por un lado, dentro del estilo de vida, lo delinean en su mayoría los fragmentos de las series: las comidas, lugares que visitan, relaciones y códigos que mantienen (aunque también se visualizaba en algunas piezas aparte). Otro tipo concurrente de videos era la ostentación de poder y riqueza, como se mencionó en la anterior codificación, esto se realizaba por medio de demostrar lujos, carros, aviones y fiestas grandes. Esto último venía acompañado de una estética narco en específico: un tipo de carro, un tipo de mujer-esposa, un tipo de ropa y un tipo de alimentos que parecen estandarizados.

Figura 8. Subcategorías de la categoría “Estilo de vida narco”

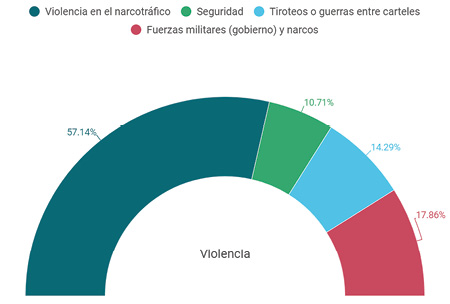

Y de igual manera, la aspiración a ser ese tipo de personaje estereotipado, que se veía reflejado no solo a manera de burla sino por medio de videojuegos. Por otro lado, en la subcategoría de violencia, también responde a ese estilo de vida narco, pero desde una perspectiva de la seguridad que debe asumir, los conflictos entre los carteles, y la constante huida con el Gobierno.

Figura 9. Subcategorías de la categoría “Violencia”

Rol narrativo

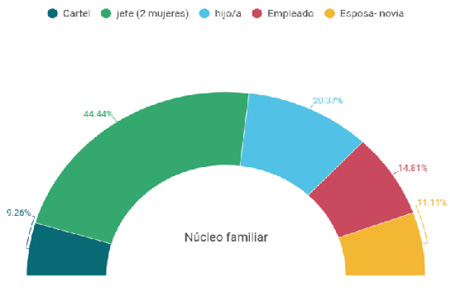

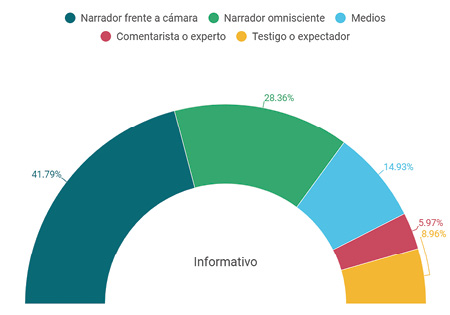

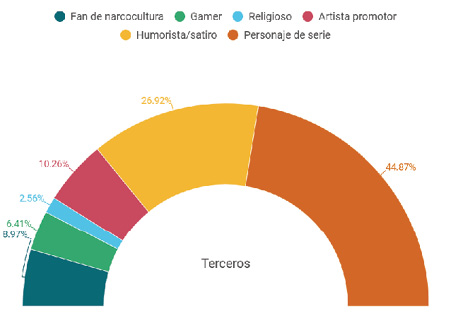

En esta codificación se establecieron cuatro papeles narrativos: núcleo familiar central, informativo, terceros y Gobierno (Figura 10).

Figura 10. Categorías y subcategorías de la codificación “Rol narrativo”

El núcleo familiar central (Figura 11) agrupa aquellas piezas comunicativas cuyo eje central es un miembro cercano a la familia del narcotraficante tales como la esposa, amante, mujer, “buchona” (término utilizado para referirse a mujeres que aspiran a ser pareja de un narcotraficante o que adoptan una estética similar), hijos/as, empleados o el mismo cartel liderado por el narco. Los TikToks demuestran que cada integrante desempeña un rol específico: el padre exhibe la riqueza y el poder, mientras que los empleados y los hijos son entrevistados para relatar sus experiencias. Por su parte, la mujer aspira a ser la esposa y adoptar una estética particular, y el cartel es representado a través de actos de violencia.

La categoría informativa (Figura 12) evalúa el grado de responsabilidad asumido por los narradores de los TikToks en la transmisión de información. En un extremo se encuentran los medios que resumen noticias relacionadas con el narcotráfico, y que cuentan con un alto grado de fiabilidad, también el desarrollo de entrevistas a expertos o personas con una trayectoria en el estudio de la narcocultura.

Figura 11. Subcategorías de la categoría “Núcleo familiar”

Figura 12. Subcategorías de la categoría “Informativo”

En contraste, están los narradores omniscientes, quienes pueden tener una cuenta legitimada, pero presentan información sin sustento verificable. Esta categoría también incluye narradores que se exponen frente a la cámara, lo que conlleva una mayor responsabilidad hacia el espectador al comprometer su imagen y abordar temas sensibles. Además, se identifican relatos basados en experiencias personales como testigos o espectadores de eventos relacionados con el narcotráfico, sin pretender poseer una autoridad experta en el tema.

En la subcategoría de terceros (Figura 13) se observa mayor diversidad. Aquí se incluyen aquellos que no tienen una conexión tan cercana con la narcocultura como los familiares o miembros del cartel, pero que manifiestan intereses vinculados al tema. Este grupo incluye a los fanáticos de la narcocultura, caracterizados por su gusto por los narcocorridos, la organización de fiestas temáticas relacionadas con el narcotráfico, e idealizar el estilo de vida de un capo. Un rol similar es el del artista promotor de narcocultura, especialmente en el ámbito de la música de banda y los narcocorridos, que tienden a exaltar la apología y la estética narco.

Figura 13. Subcategorías de la categoría “Terceros”

En cuanto a los humoristas y la sátira, se percibe una línea delgada entre la burla y la aspiración a formar parte de la cultura narco. Aunque no se sugiere que todos los que emplean el humor sobre temas narco desean ser parte de esa cultura, se evidencia una ambigüedad en la representación, ya que este personaje no es completamente deslegitimado, sino que, por el contrario, se le otorga una cierta aspiración, a pesar de ser conscientes de que estos individuos contribuyen significativamente al conflicto interno en zonas afectadas por el narcotráfico, un tratamiento que no se aplicaría, por ejemplo, a guerrilleros.

Finalmente, en la subcategoría de terceros, se incluyen los roles de gamers, religiosos y personajes de series. Los gamers, a través de juegos de rol, aspiraban a ser narcotraficantes o reconocían su identificación con la imagen del narco. Los religiosos son aquellos que practican el culto a la Santa Muerte, mientras que los personajes de series provienen de fragmentos subidos por usuarios de TikTok, quienes se sienten identificados con la narrativa, comparten la cultura representada o valoran la actuación del protagonista.

Discusión

La presente investigación se adentra en un fenómeno contemporáneo que ha cobrado relevancia en la era digital: la legitimación del narcopopulismo a través de plataformas como TikTok. En un contexto pospandémico, en el cual las dinámicas sociales y culturales han sido transformadas, el uso de esta red social se ha convertido en un vehículo para la difusión de narrativas que glorifican y normalizan la cultura narco. Este fenómeno no solo refleja un cambio en la forma como se consumen y producen contenidos, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad social de las plataformas digitales y su papel en la construcción de identidades culturales.

TikTok ha surgido como una de las plataformas más influyentes entre las audiencias jóvenes, caracterizándose por su formato de video corto y su capacidad para generar contenido viral. Este entorno digital ha permitido que narrativas relacionadas con el narcotráfico se difundan de manera rápida y efectiva, alcanzando a un público amplio. La naturaleza efímera y accesible de los contenidos en TikTok facilita la creación de una cultura de consumo ligero, en la cual la información se presenta de manera simplificada y atractiva, lo que puede contribuir a la normalización de discursos que, de otro modo, serían considerados tabú.

El uso de la folksonomía como método de análisis en esta investigación permite una comprensión más profunda de cómo los usuarios etiquetan y categorizan el contenido relacionado con el narcotráfico. Las etiquetas no solo sirven para clasificar el contenido, sino que también reflejan las percepciones y actitudes de los usuarios hacia el narcotráfico. Este enfoque destaca la importancia de la participación activa de los internautas en la construcción de significados y narrativas en el ciberespacio, lo que a su vez puede influir en la forma como se percibe y se discute el narcotráfico en la sociedad.

Los resultados indican que los espacios en los que se presenta el contenido narco en TikTok son diversos y reflejan diferentes dimensiones de la cultura narco. Desde espacios públicos que exhiben poder y ostentación, hasta espacios privados que permiten una conexión más íntima con las narrativas familiares de los narcotraficantes, cada categoría ofrece una perspectiva única sobre cómo se construye y se percibe la cultura narco. Esta diversidad de espacios también sugiere que el narcotráfico no es solo un fenómeno criminal, sino que se ha convertido en un elemento de la cultura popular que resuena con las experiencias de vida de muchos, lo que plantea la necesidad de un análisis más profundo sobre su impacto en la identidad cultural.

Una de las categorías más preocupantes identificadas en el análisis es la apología al narcotráfico, que se manifiesta a través de la difusión de narcocorridos y la glorificación de figuras del narcotráfico. Este tipo de contenido no solo normaliza la violencia y la ilegalidad, sino que también puede influir en la percepción que los jóvenes tienen sobre el narcotráfico como una opción de vida viable. La figura del narcotraficante se presenta como un modelo a seguir, lo que plantea serias implicaciones para la construcción de identidades juveniles en contextos vulnerables, en donde la falta de oportunidades puede hacer que estas narrativas sean aún más atractivas.

La burla, como forma de representación del narcotráfico, presenta una dualidad interesante. Por un lado, puede ser vista como una crítica a la cultura narco; por otro, puede servir como una forma de legitimación y normalización de esta. Esta ambigüedad en la representación sugiere que el humor puede ser utilizado como una herramienta para desactivar la crítica social, permitiendo que los discursos narcos se integren en la cultura popular sin ser cuestionados. Este fenómeno puede tener efectos duraderos en la percepción pública del narcotráfico, ya que la risa puede desdibujar la gravedad de la violencia y el sufrimiento asociados con este fenómeno.

El análisis también revela que muchos TikToks cumplen una función informativa, proporcionando noticias y actualizaciones sobre el narcotráfico. Sin embargo, la calidad y la veracidad de esta información varían significativamente. Algunos creadores de contenido asumen un rol de responsabilidad al informar, mientras que otros difunden información sin un respaldo verificable. Esta falta de regulación en la información puede contribuir a la desinformación y a la perpetuación de mitos en torno al narcotráfico, lo que resalta la necesidad de un consumo crítico y consciente de la información en el entorno digital.

La estética narco, caracterizada por la ostentación de riqueza y poder, se ha convertido en un elemento central en muchos TikToks. Esta representación visual no solo atrae a los espectadores, sino que también refuerza la idea de que el narcotráfico es sinónimo de éxito y glamour. La normalización de esta estética en la cultura popular puede tener efectos duraderos en la forma como los jóvenes perciben el narcotráfico y sus implicaciones, creando un ciclo en el que la violencia y la ilegalidad son romantizadas y aceptadas.

Los TikToks que se centran en el núcleo familiar de los narcotraficantes ofrecen una perspectiva única sobre la vida en el narcotráfico. Estas narrativas no solo humanizan a los narcotraficantes, sino que también presentan una visión romántica de sus vidas, lo que puede contribuir a la legitimación de sus acciones. La representación de las familias de los narcotraficantes como víctimas o como cómplices plantea preguntas sobre la responsabilidad y la complicidad en el contexto del narcotráfico, sugiriendo que la cultura narco se infiltra en las dinámicas familiares y sociales de manera compleja.

La relación entre la cultura narco y la violencia es compleja y multifacética. Los TikToks que abordan la violencia en el contexto del narcotráfico a menudo lo hacen de manera superficial, sin profundizar en las consecuencias reales de estos actos. Esta representación puede desensibilizar a los espectadores ante la violencia y contribuir a la normalización de esta en la cultura popular, lo que plantea serias preocupaciones sobre la forma en que se percibe y se aborda la violencia en la sociedad contemporánea.

La investigación también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la regulación del contenido relacionado con el narcotráfico como actor criminal transnacional. TikTok, como plataforma, tiene el poder de influir en las narrativas que se difunden y, por ende, en la percepción pública del narcotráfico. La falta de regulación y supervisión en el contenido puede permitir que discursos peligrosos y nocivos se propaguen sin control, lo que subraya la necesidad de un marco regulatorio que promueva la responsabilidad y la ética en la difusión de información.

Es fundamental adoptar un enfoque crítico hacia el contenido que se consume en plataformas como TikTok. Los usuarios deben ser conscientes de las narrativas que se presentan y de las implicaciones que estas pueden tener en la construcción de identidades y valores. La educación mediática se convierte en una herramienta esencial para empoderar a los jóvenes y fomentar un consumo crítico de la información, permitiendo que desarrollen habilidades para discernir entre contenido que glorifica la violencia y narrativas que promueven valores positivos.

Así pues, los hallazgos de esta investigación abren la puerta a nuevas líneas de investigación en el campo de la comunicación y la cultura digital. Es necesario profundizar en el estudio de cómo las plataformas digitales influyen en la construcción de narrativas culturales y en la legitimación de discursos que pueden ser perjudiciales para la sociedad. La investigación sobre el narcotráfico en el contexto digital debe continuar evolucionando para abordar las complejidades de este fenómeno, considerando las interacciones entre los usuarios y el contenido que consumen.

Es preciso anotar que el narcotráfico no es un fenómeno exclusivo de América Latina; su representación en plataformas digitales tiene implicaciones globales e incidencia en las dinámicas del crimen trasnacional. La difusión de la cultura narco a través de TikTok puede influir en la percepción del narcotráfico en otras regiones del mundo, lo que plantea la necesidad de un enfoque más amplio en la investigación sobre este tema. La globalización de la cultura narco a través de las redes sociales puede tener efectos duraderos en la forma como se percibe y se aborda el narcotráfico a nivel mundial, lo que requiere una atención crítica y un análisis profundo de sus repercusiones.

Por esa razón, la propuesta metodológica se presenta como una herramienta valiosa para comprender las dinámicas culturales en plataformas como TikTok. Este enfoque permite a los investigadores explorar las interacciones que emergen, proporcionando una comprensión más rica y matizada de cómo se construyen y se difunden las representaciones del narcotráfico.

De acuerdo con lo expuesto, es crucial fomentar una resistencia a la normalización del narcotráfico en la cultura popular y neutralizar la promoción de narrativas que desafíen la glorificación del narcotráfico, para contribuir a la construcción de una cultura más crítica y consciente, donde se prioricen las historias de resiliencia y superación en lugar de las de violencia y criminalidad.

En esta dirección, la regulación del contenido en plataformas digitales es un tema que debe ser abordado con urgencia. Las políticas que promueven la responsabilidad en la difusión de información y que limitan la apología del narcotráfico son esenciales para proteger a las audiencias, especialmente a los jóvenes. La colaboración entre plataformas digitales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil es fundamental para abordar este desafío, creando un marco que garantice un entorno digital más seguro y responsable. La investigación en este eje orientador ha sido interesante, pero todavía le falta incluir más elementos como una estructura de intercambios sociales, y no simplemente como un instrumento para intereses de individuos y colectivos.

El futuro del narcotráfico en plataformas como TikTok dependerá de la capacidad de la sociedad para cuestionar y transformar las narrativas que lo rodean desde procesos de alfabetización transmedia. La construcción de una cultura crítica y consciente es esencial para contrarrestar la legitimación del narcopopulismo y sus efectos en la juventud. La investigación y el análisis continuo de estos fenómenos son necesarios para comprender y abordar las complejidades del narcotráfico en la era digital, asegurando que las voces críticas sean escuchadas y que se promueva un cambio positivo en la narrativa cultural.

Si bien la regulación es un tema importante, no puede caerse en el juego de coartar libertades, como se intentó hacer con leyes que ya fracasaron. Lo que debe hacerse es establecer estrategias para integrar a los sistemas de seguridad en las redes sociales, integrándolos con equipos de investigadores que analicen las dinámicas que se realizan allí y comenzar a integrar a la legalidad procesos de educación que sean un contrapeso atractivo y argumentado frente a piezas comunicativas que ven al narco como una narrativa que no genera condena, sino burla e ironización de las condiciones de vida que ofrece el mundo legal.

No se debe olvidar que se asiste a una loable iniciativa en Latinoamérica, que tiene como objetivo la formación de programadores, pero si son vistos únicamente desde la parte de mano de obra barata para las corporaciones, se estará perdiendo la oportunidad de atacar las decisiones organizacionales de los delincuentes, para encontrar profesionales que ayuden e a resaltar formas creativas de hacer frente a estas actividades.

En diálogo con lo anterior, la investigación sobre la legitimación del narcotráfico a través de TikTok revela un fenómeno complejo que merece una atención crítica. La plataforma no solo actúa como un medio de difusión de narrativas, sino que también contribuye a la construcción de identidades culturales en un contexto pospandémico. La responsabilidad de abordar este fenómeno recae en múltiples actores, desde los creadores de contenido hasta las plataformas digitales y la sociedad en su conjunto, quienes deben trabajar mancomunadamente para deslegitimar las narrativas que glorifican la violencia y el crimen.

Finalmente, es un llamado a la acción para que todos los involucrados en la creación y consumo de contenido digital asuman un papel activo en la promoción de narrativas que desafíen la glorificación del narcotráfico. La construcción de una cultura más crítica y consciente es esencial para garantizar un futuro en el que el narcotráfico no sea visto como una opción viable, sino como un fenómeno que debe ser cuestionado y deslegitimado. Lo narco incide en aspectos como las relaciones de poder, los productos culturales, la vida cotidiana y la manera en que se moldean las expresiones sociales derivadas de la denominada narcocultura.

Estas relaciones están presentes en investigaciones académicas, pero ocupan un lugar secundario en los discursos que se visibilizan en redes sociales como TikTok. La respuesta en un primer momento puede ser alentadora, si se considera que los seres humanos todavía pueden retar las modelaciones del lenguaje en el ciberespacio. No obstante, esto supone un problema en la medida en que las redes sociales son un campo de lucha en la construcción de significado, y mientras TikTok ofrezca respuestas asociadas a la glorificación del narco, este encontrará cada vez más facilidad de acomodarse en el mundo digital y borrar fronteras de legalidad-ilegalidad.

Conclusiones

Las respuestas estatales a la delincuencia se han enmarcado tradicionalmente desde la unidireccionalidad que ofrece la aplicación del test de legalidad que ofrece sistema penal. Sin embargo, la complejidad de la delincuencia organizada va mucho más allá de este simple análisis, encontrando raíces profundas en estructuras sociales, económicas y políticas más amplias. Así, las redes delictivas modernas, como las implicadas en el narcotráfico, no son meras infractoras de la ley, también están profundamente arraigadas en el tejido socioeconómico, en el cual prosperan gracias a fenómenos como la desigualdad, la marginación social y la debilidad del Estado.

En esta línea, un elemento clave de esta investigación asume al fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva multidimensional, donde los grupos adscritos a estas actividades asumen un papel que, a pesar del carácter objetivo de la transgresión de la norma, les coloca en el escenario de validación social. En ese contexto, las redes sociales digitales se han constituido cada vez más en una valiosa herramienta de legitimación y promoción de la narcocultura, lo que representa un cambio crucial en la forma en que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, se posiciona e influye en la sociedad.

De este modo, esta investigación subraya el carácter complejo del narcotráfico como crisol cultural en escenarios de vulnerabilidad, donde cada vez más las plataformas digitales son instrumentalizadas en un ejercicio de normalización e, incluso, de exaltación de una suerte de glamour de la narcocultura. En este orden de ideas, el posicionamiento comunicacional de plataformas como TikTok, le ha permitido al narco hacerse con poderosas herramientas propagandísticas que le han servido para convertir elementos de la vida criminal, antes clandestinos y reprochables, en un anhelado modus vivendi entre importantes segmentos de la sociedad.

Es así como, a través de contenidos visualmente atractivos que glorifican la riqueza, el poder y un estilo de vida extravagante, estas plataformas han abierto un camino ágil de legitimación especialmente entre poblaciones jóvenes carentes de oportunidades que ven en los narcos a “héroes” resilientes y exitosos que han desafiado las adversidades impuestas por una sociedad injusta y excluyente. Asimismo, la naturaleza viral de estos contenidos, a menudo seductores y sensacionalistas, les ha permitido a estos grupos ilegales elaborar narrativas de poder, resistencia y rebelión que atraen a un público cada vez más global.

La novedad de este estudio radica en que se centra en cómo estos espacios digitales funcionan como elementos cruciales tanto para la expansión de la narcocultura como para su legitimación. Mientras que las formas tradicionales de censura estatal y de aplicación de la ley luchan por seguir el ritmo de la rápida evolución del panorama digital, los grupos criminales se han adaptado eficazmente, utilizando la tecnología en su beneficio. La sofisticación de su presencia digital en la red social complica los esfuerzos por vigilar y perseguir estas actividades, lo que plantea grandes retos para las autoridades. Más allá de la violencia y la coerción, estos grupos ahora optan en gran medida por sofisticadas y desreguladas estrategias comunicativas donde, mediante la difusión de una identidad atractiva, edifican legitimidad.

Otro punto crítico explorado en este estudio es la dificultad de regular el contenido del narco en las redes sociales sin infringir la libertad de expresión como conquista de la sociedad global. Dado que la narcocultura ha trascendido los límites del tráfico ilegal de drogas para convertirse en un estilo de vida adoptado por muchas comunidades, algunos contenidos pueden no estar directamente vinculados a la actividad delictiva, lo que complica aún más los esfuerzos de regulación a nivel trasnacional.

La estética de la cultura narco, caracterizada por un estilo particular de música, moda, lenguaje, relacionamiento con la mujer, entre otros, ha sido adoptada por personas que no necesariamente están implicadas en actividades ilegales. Lo anterior plantea complejas cuestiones éticas y jurídicas sobre la tenue línea que separa la apología del delito y el derecho a la expresión cultural; en el caso de esta investigación, en el marco de las redes sociales. En definitiva, las implicaciones de este estudio son significativas porque ponen de relieve las nuevas formas en que los medios digitales difuminan los límites entre legalidad e identidad cultural.

Para finalizar, es urgente retomar los aportes de teorías como las de la interdependencia compleja y ponerlas a dialogar con las nuevas tendencias conceptuales en redes sociales. Es paradójico que en un momento en el que han crecido estudios vigorosos de la interdisciplinariedad entre relaciones internacionales-comunicación para explicar fenómenos de crimen organizado y trasnacional –motivados por centros de pensamiento de la fuerza pública y la academia–, queden limitados y subsumidos a esquemas interpretativos desactualizados, visiones unidimensionales de la seguridad y de los efectos de la mediatización –producto de los personalismos en los líderes gubernamentales e intereses oscuros a quienes no les conviene el cambio de enfoque–.

Otros retos se avecinan (como la instrumentalización que ejercerán los narcos frente a temas de inteligencia artificial) y se debe tener apertura analítica, para evaluar desafíos y ofrecer soluciones innovadoras y más flexibles. No basta con la implementación de políticas y hojas de ruta que suelen quedarse en la formalidad y la rigidez de las burocracias institucionales y que terminan siendo aprehendidas y cooptadas por la flexibilidad de las estructuras criminales.

No se tiene la fórmula exacta para evitar estas dificultades, pero sí se invita a no perder las intenciones de seguir conectando a distintos actores en la interpretación de estos fenómenos, y a seguir explorando otros matices que brinden insumos para la toma de decisiones informadas para combatir desde la judicialización, pero también desde escenarios prospectivos y de prevención que integren equipos de investigación con financiación a largo plazo para obtener datos confiables e indagación a profundidad en individuos y colectivos que coexisten con el narcotráfico.

Conflicto de interés

No se presentó conflicto de interés entre los autores de la presente investigación académica. Declaramos que no tenemos ninguna relación financiera o personal que pudiera influir en la interpretación y publicación de los resultados obtenidos. Asimismo, aseguramos cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista.

Referencias

Allum, F. y Gilmour, S. (2021).

Almonacid, J., & Burgos, C. (2018). Memoria y enseñanza de la historia del narcotráfico y las guerras esmeralderas. El valor sociocultural del corrido prohibido. Historia y MEMORIA, (17), 91-123. https://doi.org/10.19053/20275137.n17.2018.7456

Ballesteros, C. (2020). La propagación digital del coronavirus: Midiendo el engagement del entretenimiento en la red social emergente TikTok. Revista Española de Comunicación en Salud, Suplemento 1, 171-185. https://doi.org/10.20318/recs.2020.5459

Becerra, A. (2018). Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio en México. Culturales, 6, 1-36.

Becerra, A. y Hernández Cruz, D. (2019). Fascinación por el poder: consumo y apropiación de la narcocultura por jóvenes en contextos de narcotráfico. Intersticios Sociales, (17), 259-285. https://doi.org/10.55555/IS.17.235

Betancourt, E. (2021). Influencia de la globalización en la formación de grupos insurgentes y fundamentalistas. Perspectivas en Inteligencia, 13(22), 101-113. https://doi.org/10.47961/2145194X.273

Carrington, K., Hogg, R., Scott, J. y Sozzo, M. (Eds.). (2018).

Castañeda, L. S. y Henao, J. I. (2011). El elemento compositivo narco- en los medios de comunicación. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 1(33), 7-24.

Castronova, J. R. (2006). Operation cyber chase and other agency efforts to control internet drug trafficking. The “virtual” enforcement initiative is virtually useless. The Journal of Legal Medicine, 27(2), 207-224. https://doi.org/10.1080/01947640600716440

Concha, V. F. (2021). Crimen organizado transnacional y el fortalecimiento del narcotráfico en pandemia. Escenarios Actuales, 59, 59-66.

Correa, D. (2022). La narcocultura como objeto de estudio. Escritos, 30(65), 183-212. https://doi.org/10.18566/escr.v30n65.a02

Dearden, T. E., Parti, K. y Hawdon, J. (2021). Institutional Anomie Theory and Cybercrime—Cybercrime and the American Dream, Now Available Online. Journal of Contemporary Criminal Justice, 37(3), 311-332.

De Courson, B. y Nettle, D. (2021). Why do inequality and deprivation produce high crime and low trust?

Díaz, F., Joyanes Aguilar, L. y Medina, V. (2009). Taxonomía, ontología y folksonomía, ¿qué son y qué beneficios u oportunidades presentan para los usuarios de la web? Universidad & Empresa, 8(16), 242-261.

Escamilla, M. y Aguilar, L. (2021). Interdependencia, cooperación y gobernanza en regiones transfronterizas. El Colegio de la Frontera Norte.

Freixa, J. y Monterrubio, J. M. (2022). Sobre ciber-en español: su naturaleza como unidad lingüística y análisis de las formaciones en las que interviene. Iberoromania, 2022(95), 61-75.

Gambetta, D., y Reuter, P. (2017). Conspiracy among the many: the mafia in legitimate industries. In Transnational Organized Crime (pp. 247-266). Routledge.

Garavito, D. F. (2022). Emociones, responsabilidad penal y política criminal. Universidad Santo Tomás.

García Sigman, L. I. (2017). Narcotráfico en la Darkweb: los criptomercados. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 21, 191. https://doi.org/10.17141/urvio.21.2017.2824

Golder, S. y Huberman, B. A. (2005). The structure of collaborative tagging systems. Journal of Information Science, 32, 198-208. https://doi.org/10.48550/arXiv.cs/0508082

Guerrero-Sierra, H., Duque, P. y Niño, C. (2024). Analysis of worldwide research on clientelism: Origins, evolution, and trends.

International Crisis Group. (2024, January 31).

Kelly, M. (2000). Inequality and Crime. http://dx.doi.org/10.1162/003465300559028

Lessing, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. http://dx.doi.org/10.1017/s1537592720001243

Lévy, P. (2007). Cibercultura: informe al Consejo de Europa (Vol. 16). Anthropos Editorial.

Luna Galván, M., Luong, H. T. y Astolfi, E. (2021). El narcotráfico como crimen organizado. http://dx.doi.org/10.18359/ries.5412

Martín, S. (2023). Algoritmo de TikTok en 2024: cómo funciona. Metricool. https://metricool.com/es/algoritmo-tiktok/

McAllester, M. (2013, November 18). Mexico’s Narco Cultura: Glorifying Drug War Death and Destruction. https://time.com/3804417/mexicos-narco-cultura-glorifing-drug-war-death-and-destruction/

Miranda, C. A. (2021, November 3). Influencers push narco “buchona” style to rule social media. https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-11-03/how-buchona-flamboyant-narco-style-came-to-rule-social-media

Moreno Candil, D., Burgos Dávila, C. J. y Valdez Batiz, J. E. (2016). Daño social y cultura del narcotráfico en México: Estudio de representaciones sociales en Sinaloa y Michoacán. http://dx.doi.org/10.5565/rev/mitologias.387

Muggah, R. y Francisco, P. A. P. (2020, December 15). https://foreignpolicy.com/2020/12/15/latin-american-drug-cartels-instagram-facebook-tiktok-social-media-crime/

Niño, C. (2016). El narcotráfico mutante: nueva perspectiva de análisis del fenómeno en Colombia. Revista Científica General José María Córdova, 14(18), 113-124. https://doi.org/10.21830/19006586.45

Niño, C., Guerrero-Sierra, H. F y Rivas Otero, J. M. (2023). Soberanías compartidas, gobernanzas criminales y desafíos al modelo de Estado en Colombia. Revista Científica General José María Córdova, 21(44), 887-906. https://doi.org/10.21830/19006586.1232

Niño, C., Guerrero-Sierra, H. y Wilches, J. (2024). Shared sovereignties and criminal governances in the context of the pandemic in Colombia. http://dx.doi.org/10.1007/s12117-024-09535-3

O’Flaherty, B. y Sethi, R. (2007). Crime and segregation. http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2006.07.005

Organización de Estados Americanos. (2020). Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2021-2025. https://www.oas.org/fpdb/press/Plan_de_Accion_Hemisferico_sobre_Drogas_2021-2025_ESP.pdf

Ovcharenko, M. O., Tavolzhanskyi, O. V., Radchenko, T. M., Kulyk, K. D. y Smetanina, N. V. (2020). Combating illegal drugs trafficking using the Internet by means of the profiling method. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 11(4), 1296. https://doi.org/10.14505//jarle.v11.4(50).26

Paz-Enrique, L. E. y Hernández-Alfonso, E. A. (2016). VISUAL METRIC: guía metodológica para el análisis métrico de materiales audiovisuales. Cuadernos de Documentación Multimedia, 28(1), 38-61.

Rivera, L. G. S. y Aravena, F. R. (2008). Crimen organizado en América Latina y el Caribe. FLACSO, Secretaría General.

Schellewald, A. (2023). Understanding the popularity and affordances of TikTok through user experiences. Media, Culture & Society, 45(8), 1568 1582. https://doi.org/10.1177/01634437221144562

Shelley, L. (2019). The globalization of crime. In International and Transnational Crime and Justice (pp. 223-228). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108597296.037

Snajdr, E. (2010). Culture and Crime. In M. Natarajan (Ed.), International Crime and Justice (pp. 57-64). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511762116.012

Solano, D., Roldán, M., y Vargas, H. (2023). Investigación forense digital en entidades del Estado colombiano: acercamiento a la Ley 1952 de 2019. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 15(1), 122-140.

Toro, C. (1990). Narcotráfico: lo que la interdependencia no nos explicó. En La política exterior de México: enfoques para su análisis (pp. 69-79). Project Muse.

Torres, C. y García, F. (2021). Ciberdelincuencia y narcotráfico: un análisis de la relación entre la delincuencia organizada y la tecnología. Revista de Criminología y Ciencias Penales, 5(1), 23-34.

Umbach, R., Henry, N., Beard, G. F. y Berryessa, C. M. (2024). Non-consensual synthetic intimate imagery: Prevalence, attitudes, and knowledge in 10 countries. http://dx.doi.org/10.1145/3613904.3642382

UNODC. (2023). Use of the dark web and social media for drug supply. In (UNODC) (Ed.), http://dx.doi.org/10.18356/9789210028233c028

Vilchis, M. y Romero, L. (2022). El consumo cultural en la era digital, estudio de caso: Tik Tok durante la pandemia COVID-19. En Desafíos del diseño social en condiciones de contingencia (pp. 220-228). Universidad Autónoma del Estado de México.

Vintimilla-León, D. E. y Torres-Toukoumidis, A. (2021). Covid-19 y TikTok. Análisis de la Folksonomía social. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação,39(5), 15-26. https://tinyurl.com/che3fefm

Wall, D. (2021). Cybercrime as a transnational organized criminal activity. In The Routledge Handbook of Transnational Organized Crime (pp. 318-336). Routledge. (15-26).

Wilches, J., Guerrero, H. y Salamanca, M. (2024). El narcopopulismo como élite ilegal, pero legítima, en América Latina. http://dx.doi.org/10.14718/novumjus.2024.18.2.14

Wilches, J., Ruiz, X., y Guerrero, H. (2020). Estados en pandemia y narcopopulismos reinventados: consolidación del “narco” como orientador de sociedades ilegales, pero legítimas. http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v33n100.93409

Yedid, N. (2013). Introducción a las Folksonomías: Definición, Características y Diferencias con los Modelos Tradicionales de Indización. Información, Cultura Y Sociedad, (29), 13-26. https://www.redalyc.org/pdf/2630/263030849002.pdf

Zhao, Y. (2024). TikTok and Researcher Positionality: Considering the Methodological and Ethical Implications of an Experimental Digital Ethnography. International Journal of Qualitative Methods, 23, 1-11. https://doi.org/10.1177/16094069231221374

Zulli, D. y Zulli, D. J. (2022). Extending the Internet meme: Conceptualizing technological mimesis and imitation publics on the TikTok platform. New Media & Society, 24(8), 1872-1890. https://doi.org/10.1177/1461444820983603