Introducción

La minería artesanal de pequeña escala (Mape), también llamada minería informal, artesanal o de pequeña escala informal (Bansah et al., 2022) es una actividad caracterizada por la ausencia de grandes recursos económicos, el bajo nivel tecnológico, la utilización de herramientas rudimentarias y la dependencia, en gran medida, de la mano de obra intensiva. Además, en ocasiones, puede llegar a ser ilegal (Huggins, 2023). Este tipo de minería es reconocido como un medio de vida con un papel primordial en regiones de bajos recursos y limitaciones al acceso de la educación, ya que puede constituir una fuente de ingresos para mitigar la pobreza, por lo que promueve la transformación económica de comunidades rurales y mantiene la identidad cultural de ciertas regiones (Jiménez et al., 2022; Huggins, 2023; Bansah et al., 2022; Corbett et al., 2017; Hilson y

Hu, 2022; Smith et al., 2016).

En la actualidad alrededor de 44 millones de personas, en ochenta países, se benefician de manera directa y 134 millones de manera indirecta, de los ingresos de la minería de pequeña escala (Banco Mundial —BM, 2021). En Colombia, entre 200 y 250 mil personas de al menos 23 de los 32 departamentos del país trabajando en esta actividad (Ministerio de Ambiente —Minambiente, 2012; Jiménez et al., 2022). Aunque esta actividad puede contribuir económicamente en ciertas regiones, se encuentra asociada también con algunos problemas medioambientales como la contaminación del agua, la deforestación y la degradación del suelo y los bosques, la contaminación por cianuro y mercurio e, incluso, la destrucción de tierras cultivables (Bansah et al., 2022; Kinyondo y Huggins, 2021; Barenblitt et al., 2021; Cardona et al., 2022; Baffour-Kyei et al., 2021).

A lo anterior se suman problemas sociales derivados de la minería, como violencia, pérdida de vidas, conflictos armados, subdesarrollo, riesgos para la salud humana e incluso trabajo infantil (Bansa et al., 2022; Sovacool, 2021; Wakenge et al., 2021). Esto es especialmente problemático en países que dependen de exportaciones de materias primas como el oro, donde se define que la abundancia de recursos se asocia con una maldición.

Colombia es un caso particular, donde grupos armados ilegales como las guerrillas o los paramilitares han intervenido la minería y otras actividades económicas, a través de impuestos ilegales, bursatilización ilegal, lavado de dinero y participación directa en la extracción de recursos para financiarse. Esto se acompaña de deterioro de las condiciones de vida y surgimiento de violencia contra las comunidades locales, lo que constituye violaciones graves en términos humanitarios (Vélez-Torres, 2014; Rettberg y Ortiz, 2016; Vélez-Torres y Méndez, 2022).

Por estas razones, algunos Estados han intentado controlar la Mape con sistemas de trazabilidad de las cadenas de suministro, como la Iniciativa de Comercio y Seguridad en la Región de los Grandes Lagos (iTSCi) en el Congo (Vogel et al., 2018; Wakenge et al., 2021); y con leyes y regulaciones para la formalización de las Mape, como en África y América Latina (Hook, 2019; Bester y Groenewald, 2021; van Bockstael, 2019). Incluso se ha llegado al uso de militares para realizar operativos y capturar mineros que realicen actividades extractivas a través de la Mape (Vélez-Torres, 2022; Bansah et al., 2022). Todo esto, con la intención de prevenir la contaminación medioambiental, restaurar sitios degradados, mejorar la calidad ambiental y garantizar un ecosistema sostenible. Este accionar ha llevado a una militarización verde que protege la seguridad nacional, la soberanía y la legitimidad del territorio (Lunstrum, 2014).

Esta militarización verde tiene diversos referentes, como la Operación Brasil Verde, donde militares fueron desplegados en la Amazonia para frenar la deforestación asociada a la minería y la tala ilegal. No obstante, luego de un tiempo de su implementación, funcionarios estatales reconocieron que los militares no habían podido acabar con la minería informal (The Washington Post, 2021). También, en Perú, se desplegaron militares para destruir campamentos de minería ilegal en la región de Madre de Dios, epicentro de esta actividad desde hace años (Ruiz-Leotaud, 2023); junto a otros ejemplos de este tipo de acciones. Autores como Bansa y sus colaboradores (2022) mencionan que las acciones de militarización que no tiene en cuenta los contextos sociales para brindar nuevos medios de vida y lograr una participación de las partes interesadas solo hará que estas acciones sean inútiles para frenar la minería ilegal; y solo comprometería la vida de militares y mineros; así como de sus activos, como equipos para la extracción minera.

En Colombia, se ha dado la creación de la Unidad contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo en la Policía Nacional (Unimin) y la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército Nacional (BRCMI). Estas entidades han llevado a cabo operaciones conjuntas con otras unidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en todo el territorio colombiano. En particular, han actuado en la región del río Quito, lugar por donde pasa uno de los ríos más importantes del Chocó y donde la minería ilegal ha causado graves daños medioambientales, como la destrucción de suelos, la contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de biodiversidad; a lo que se suma el desarraigo de comunidades locales (Henao y Pachón, 2016; El Espectador, 2018).

Por lo anterior, es crucial abordar este fenómeno en este municipio, desde las perspectivas de la gobernanza criminal y rebelde. En la primera, los grupos ilegales pueden proporcionar funciones gubernamentales de facto, en ausencia o debilidad de la presencia del Estado (Lessing y Willis, 2019; Lessing, 2021; Mejía, 2021). Por otro lado, en la gobernanza rebelde, los actores armados no estatales y la población civil interactúan en contextos de conflicto interno, organizando y controlando el territorio (Arjona, 2015; Rojas Mora, Pinto-Quijano, Vásquez-Merchán y Morales-Sánchez, 2023). La principal diferencia entre estos dos tipos de gobernanza es que el segundo tipo tiene una orientación más ideológica o política, mientras que el primero se enfoca en objetivos económicos (Lessing, 2021; Alda-Mejías, 2021; Barnes, 2017; Feldmann y Luna, 2022).

En la región del río Quito, hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero, y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), cuya naturaleza es más compleja, debido a sus orígenes como un residuo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Aunque inicialmente carecía de organización política e ideológica marcada, el EGC ha comenzado a buscar legitimidad como grupo armado con ideología, lo que pone a la región en una situación de coexistencia entre ambos tipos de gobernanza (Badillo-Sarmiento y Trejos-Rosero, 2023; Giraldo, 2024).

Estos grupos no solo se dedican a actividades delictivas, sino que también ofrecen servicios como seguridad y resolución de disputas, con lo cual consolidan su influencia y logran legitimación comunitaria. Asimismo, generan discursos que buscan su legitimación, aprovechando las carencias estatales y la desigualdad que afectan especialmente a grupos como las comunidades afro y las indígenas (Alves, 2016; Ferreira y Richmond, 2021; Ley y Trejos, 2019). La legitimación en la gobernanza rebelde se basa en ideologías revolucionarias, mientras que en la gobernanza criminal se enfoca en objetivos económicos y prácticos. Además de recursos financieros, estos buscan la reducción de la exposición a las entidades de seguridad estatal, el estatus en la población y el apoyo político de las comunidades (Trejos y Ley, 2020; Arias y Barnes, 2017).

La interacción entre estos grupos y el Estado genera un entorno de soberanía dividida o duopolios de violencia, lo cual fragmenta y complejiza la gobernanza local (Moncada, 2020; Trejos y Ley, 2020). Esta fragmentación se ve exacerbada por la competencia entre actores ilegales, lo que afecta directamente a la comunidad y agrava problemas como la inseguridad, el desarraigo y la vulneración de derechos fundamentales (Lessing, 2021). Además, estas dinámicas tienen implicaciones ambientales y culturales profundas, que contribuyen al deterioro de ecosistemas críticos y la vulneración de derechos fundamentales. Esto, a su vez, lleva a las personas de la región a exigir un mayor control y vigilancia por parte de las autoridades (Mosquera e Hinestroza, 2018). A pesar de estas demandas, las acciones contra la minería ilegal son mencionadas en diversos artículos de prensa y comunicados oficiales (Policía Nacional, 2023; El Espectador, 2018).

Por lo expuesto, este estudio se centra en caracterizar a los actores involucrados en la minería ilegal en Río Quito, examinando críticamente la interacción entre actores estatales y no estatales implicados. Con ese fin, se exploran las características y roles del ELN, el EGC y la BRCMI, así como las narrativas de estos actores con las cuales buscan legitimar sus acciones en la región. Este análisis contribuye a los estudios criminológicos, en la medida en que ofrecer una visión integral sobre cómo los vacíos de gobernanza son aprovechados y cómo estos actores configuran y operan dentro del panorama sociojurídico de la minería ilegal. La pregunta central que orientó la investigación es: ¿cuáles son las características definitorias de los diversos actores involucrados en las actividades mineras ilegales en Río Quito, Chocó, entre 2016 y 2024?

Metodología

La investigación es cualitativa, pues busca caracterizar a los actores envueltos en la minería ilegal de Río Quito, Chocó. Para lograr esta caracterización se utilizaron los medios de comunicación y la literatura académica para identificarlos. Se determinó que los primeros son el espacio físico y la comunidad. Para establecer sus características, se utilizó un análisis de fuentes documentales que abarcan tanto el ámbito académico como de los medios de comunicación, incluyendo una variedad de recursos, como artículos y tesis que los analizan. Además, se empleó la herramienta de visualización geográfica Google Earth Pro para elaborar un mapa de la minería ilegal en el municipio durante 2023, a partir de datos de la Agencia Nacional de Minería, Colombian Mining Monitoring (CoMiMo), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Fundación Gaia Amazonas, para facilitar la compresión de la problemática en el municipio.

Los otros actores son los grupos al margen de la ley. Para identificarlos se utilizaron noticias de los medios de comunicación, así como información recopilada en artículos, tesis de maestría y datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo. Con esto, se buscó determinar cuáles son las acciones de estos grupos. Igualmente, se usó el encuadre, una herramienta de comunicación que busca identificar los discursos enunciados por estos grupos, mediante el frame mapping que, según Muñoz (2020), “implica establecer listados de palabras clave existentes en las noticias para, posteriormente, evaluar su presencia dentro del conjunto de unidades analizadas” (p. 10). Ello, con el objetivo de establecer qué discursos utilizan buscando legitimar sus acciones.

Para esto, en cuanto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), se revisaron veinte noticias distribuidas en el tiempo del estudio, disponibles en su portal “ELN Voces”, en las que hacen referencia al municipio o la región. Mientras que, en el caso del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se revisaron diecisiete fuentes que incluyen comunicados, noticias, entrevistas y videos, obtenidos tanto del portal del grupo “El Gaitanista” como de la plataforma de YouTube, debido a que el portal del grupo es reciente, por lo que solo puede recabarse información de 2023 y 2024. La información obtenida de estos medios se categorizó con la herramienta MAXQDA para su análisis.

El último actor identificado es la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército Nacional. Su caracterización incluye una revisión de los medios de comunicación y entrevistas estructuradas con los miembros de la brigada. Estas se centraron en comprender las acciones de las fuerzas, su percepción de impacto en la comunidad y el medioambiente, así como su autopercepción y las áreas de mejora identificadas que podría llevar a cabo el Estado, por ejemplo, con el Ejército, para mejorar su actuación. Los resultados de estas entrevistas se categorizaron para su posterior también mediante la herramienta MAXQDA.

Río Quito: una región rica en recursos, transformada por la minería aluvial

El Municipio de Río Quito, cuya extensión es de 70 mil hectáreas, nació administrativamente en abril de 1999, mediante la Ordenanza Departamental 004 que lo escindió de Quibdó, delimitándolo en diez corregimientos y nueve veredas que hacen parte de la Reversa Forestal del Pacífico. El municipio se encuentra en la subcuenca del río Quito, que hace parte de la cuenca del río Atrato, uno de los más caudalosos de Colombia y, a su vez, el tercero más navegable, ubicado entre las Cordilleras Occidental y la Serranía Costera del Baudó. Ello hace rica a esta región tanto por su bio diversidad como por sus recursos minerales, donde sobresalen el oro que yace en el fondo de los cauces de estos ríos (González-Gil, 2019). Además de este mineral, el territorio es reconocido por su riqueza en platino, por lo que su minería es auroplatinífera, y por su alta capacidad para la producción agrícola (Valois y Martínez, 2016; Chocó 7 días, 2021a).

Gracias a sus recursos naturales, en el municipio sucede, como en el resto del departamento de Chocó, que la minería es una de las más importantes actividades productivas, principalmente por el oro. En esta región, de 2005 a 2022, en promedio, esta actividad representó el 23.7 % del PIB a precio corriente. Entretanto, en este último año representó el 17.2 % (Dane, 2024a, 2024b).

La minería se realiza, principalmente, de forma aluvial y ha generado un desarrollo económico tanto por la explotación del oro como por la mecanización de la minería en la región, ya que es un factor clave para el desarrollo de la actividad, en la medida en que incrementa los niveles de producción y, a su vez, reduce el costo de la mano de obra. Las principales máquinas de explotación son la dragas y las retroexcavadoras (Albornoz-Torres, 2022), también conocidas como dragones y maquinaria amarilla. Las primeras hacen una minería en las riberas de los ríos y quebradas, mientras que las segundas son usadas para una minería a cielo abierto en los bosques, acompañadas de motobombas. Además, en la región, se hace un tercer tipo minería, la tradicional, con instrumentos artesanales en pequeños caños (Valois y Martínez, 2016).

En cuanto a explotación de oro de aluvión (Evoa), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (Onudoc) señala, en sus dos últimos informes que, en 2021, en los diez municipios con más hectáreas dedicadas a esta actividad, se extrajo el 25.5 % de la producción nacional. El departamento con mayor incidencia fue Chocó, donde cinco municipios, entre los que se encuentra Río Quito, representan el 60.5 % de la extracción de la región (Unodoc y Minenergía, 2022), mientras que, en 2022, entre los diez municipios, donde sigue encontrándose Río Quito, concentraban el 56 % de las hectáreas dedicadas este tipo de explotación a nivel nacional (52 896 h), pero se dio una reducción en el porcentaje de la producción nacional, pues se extrajo el 21 % (Unodc, 2023). Para 2021, este municipio representó el 8.1 % de las hectáreas de Evoa de los diez municipios con mayor presencia en el nivel nacional. Ello significa que, a nivel nacional, este municipio tenía el 4.38 % de las hectáreas dedicadas al Evoa (Unodoc y Minenergía, 2022).

Es necesario considerar que la explotación ilícita de oro aluvión en el Departamento del Chocó representó, en 2021, el 78.7 % de las hectáreas (Unodoc y Minenergía, 2022), mientras que, para 2022, Chocó seguía ocupando el primer lugar con Evoa, con 37 841 hectáreas que corresponde al 40 % del consolidado nacional y sigue siendo la región donde más se focaliza la explotación ilícita, con 33 938 hectáreas, lo que quiere decir el 89.68 % de las hectáreas estaba utilizándose en estas prácticas (Unodc, 2023). Uno de los negocios ilegales que rodea a la minería ilegal es el del cultivo de coca. Para 2022, ocho de los diez municipios con mayor Evoa contaban con estos cultivos (UNODC, 2023). En Río Quito, desde 2015 hasta 2021, no registraba tales cultivos, pero en 2022 volvió a contar con ellos —figura 1 (Unodoc yASWWE Minenergía, 2022; Unodc, 2023).

Figura 1. Impacto de los municipios. Chocó con mayor incidencia en la explotación de oro de aluvión en tierra,

en Colombia (2016-2021)

Nota: elaborado a partir de Undoc (2018, 2019, 2020, 2021, 2022). En 2019, Río Quito está en el top diez de los municipios con mayor EVOA por tierra en Colombia. Ello representa, para 2020, el 5% de las tierras totales de país con este tipo de minería.

Este tipo de minería conlleva consecuencias al espacio físico donde se desarrolla. A diferencia de la legal, caso en el cual se busca una reparación al ecosistema y la población. Río Quito, en el periodo 2020-2021, tuvo una pérdida de 390 hectáreas de alto valor ambiental debido al Evoa en tierra (Unodoc y Minenergía, 2022). Además, los suelos donde se realizaron estas actividades sufrieron de erosión, pérdida de la capa orgánica, alteración topográfica, alteración del paisaje natural, nuevas zonas de oxidación, como sedimentación de las terrazas aluviales; mientras que en el río se observan afectaciones como el incremento en la acidez, lo que crea seudo partículas de tamaño limo, contaminación por mercurio; líquidos residuales de las dragas y residuos sólidos, entre los que se encuentran eses al aire libre. Además se han presentado daños al cauce y al caudal por sedimentación y la creación de pozos y lagunas que inundan con el agua del rio, lo que genera la reducción de los niveles freáticos de las terrazas adyacentes y, en épocas de escasez de lluvia, esto hace que los minerales se degraden (Valencia et al., 2018; Gaviria y Ángel, 2019).

El impacto de esta actividad también se observa en la fauna. Hay 28 especies afectadas por la destrucción de los ecosistemas boscosos y acuáticos y desplazamiento de la fauna por la destrucción del hábitat por la contaminación acústica. Por esta última, se han visto desplazadas cuatro especies sensibles (Valencia et al., 2018). La flora también se encuentra alterada, pues 37 especies ya no son fácilmente encontradas por la población, incluyendo una registrada solo para el Chocó y cinco incluidas en alguna categoría de amenaza (Valencia et al., 2018; Valois y Martínez, 2016) y es que en el índice de vulnerabilidad florística potencial para la pérdida de especies (IVFP), desarrollado en los bosques del Chocó para analizar la incidencia de la minería, da en Río Quito una puntuación de 5.84, lo que corresponde al 1.29 % del IVFP de la región —figura 2 (Valois y Martínez, 2016).

Figura 2. Mapa de la distribución de la minería ilegal en el municipio de Rio Quito, Chocó, 2023

Nota: los vectores de la minería a cielo abierto confirmados tienen una grillade 540x540m fija, por lo que es posible que el área afectada sea menor.

Fuente: elaborado a partir de datos de CoMiMo (Saavedra, 2024), la Agencia Nacional de Minería, el Dane y la Agencia Nacional de Minería.

Tejido social y tensiones comunitarias en Río Quito: impacto de la minería ilegal

El territorio de Río Quito se caracteriza, como el resto de la región del Chocó, por los territorios de propiedad colectiva, de la totalidad de sus hectáreas (60 966 ha, administradas por Consejos Comunitarios; y 9 034 ha pertenecientes a resguardos indígenas). Esta territorialización se remonta a la época de la colonia y la esclavitud, cuando indígenas, afrocolombianos y algunos colonos mineros ocuparon y dieron forma al territorio, dependiendo de la tierra como su principal recurso para la supervivencia. Y es que, desde esta época, se ha configurado como un territorio aislado del Estado central, debido a que nunca se construyeron instituciones político-administrativas incluyente si no netamente extractivistas (González-Gil, 2019).

Según lo estimado por el Dane con el censo del 2018 y sus modificaciones por el covid-19, para 2024 la población de Río Quito es de 9 158 personas. De ellos, el 89.54 % es de origen negro, mulato o afro; el 9.97 % es indígena y el 0.49 % no perteneciente a minoría étnica particular, de origen raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o palenquero de San Basilio (Dane, 2024b).

Estas poblaciones han visto un aumento el PIB y los ingresos del Sistema General de Regalías, gracias a la mecanización de la minería de oro, lo que permite la financiación de proyectos sociales. Además, la firma del Acuerdo Final que daba fin al conflicto armado con el grupo más grande en su momento del país generaría entre sus pobladores una esperanza de poder tratar los problemas estructurales del municipio, pero la realidad muestra que la comunidad no ha tenido soluciones completamente eficaces, debido a que la minería ilegal, como se ha tratado, sigue siendo la más extensa generando diferentes dificultades (Asprilla, 2022; Albornoz-Torres, 2022).

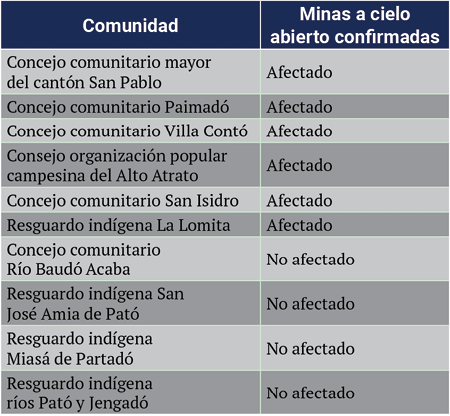

Durante las últimas tres décadas, con la llegada de la ‘locomotora minera’ y la existencia de un conflicto armado permaneciente, se ha generado impacto profundo en las actividades tradicionales del municipio, el cual históricamente dependía de la minería artesanal y de prácticas como la agricultura y la pesca, dándose con las llegada de los elementos externos una trasformación en su relación con la tierra, el río, la economía local y entre la propia comunidad (González-Gil, 2019; Asprilla, 2022). Ello ha generado un rompimiento del tejido social y comunitario (tabla 1), de modo que algunos de sus pobladores sienten que se ha cambiado su antigua unidad y paz, por actitudes que ya no les permiten considerarse una familia. Así también, ha tenido lugar la pérdida de la conexión con el entorno natural del río y las formas de subsistencia tradicionales, lo que modificó el significado de la minería, que pasó de ser una actividad cultural y de subsistencia a una herramienta de progreso económico y modernización (González-Gil, 2019; Asprilla, 2022).

Tabla 1. Comunidades afectadas por la minería ilegal en Río Quito, Chocó

Nota: elaborado con base en datos de CoMiMo y el Dane.

Lo que ha conllevado a que los propios habitantes señalaran aumentos de los problemas dentro de la comunidad, como la deserción escolar, la prostitución, el alcoholismo, el consumo de sustancias alucinógenas y la presencia de grupos armados con actividades de extorsión (Valencia et al., 2018; González-Gil, 2019; Asprilla, 2022). Además, se permite extranjeros y personas de otras regiones exploten el territorio, a menudo con la complicidad de los dirigentes locales, mediante acuerdos poco claros para la comunidad. Se observan casos como el del Consejo Comunitario de Paimadó, que perdió el título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería, porque a pesar de estar en etapa de exploración ya habían firmado acuerdos con algunos mineros (Color de Colombia, 2020; Chocó 7 días, 2020).

El panorama educativo en el municipio presenta diversas realidades, gracias a la minería. Mientras que algunos señalan la deserción escolar como un problema agudizado por esta, otros consideran que esta actividad ha sido una vía para financiar la educación de sus hijos (González-Gil, 2019). Según encuestas académicas, el 50 % de los beneficiarios potenciales de un proyecto de huertas agrícolas tenía educación primaria (Chocó 7 días, 2023), aunque otro estudio señala que, en su población, el 67 % de los encuestados tenía educación universitaria (Valencia et al., 2018).

Los datos estatales sobre temas educativos señalan que, en 2020, había una alta tasa de cobertura neta total del 94.19 %, con una baja tasa de deserción escolar del 0.35 % en educación básica y media. Desde 2016 hasta 2020, en promedio fue de 3.92 %. Sin embargo, los puntajes promedio en las pruebas SABER 11 muestran cierta disminución, en comparación con años anteriores, en el puntaje promedio de matemáticas y de la lectura crítica: en 2020 fue de 33.81 y 40.58 respectivamente, por lo que se encuentra el promedio desde el 2016 hasta el 2020 en la primera en 36.57 y en la segunda en 40.78. Además, el censo de 2018 reveló tasas de analfabetismo de 13.75 % en áreas urbanas, y de 24.21 % en áreas rurales (DNP, 2024a).

Mientras tanto, sobre la economía local, la afectación de los medios de subsistencia al contaminar el agua para los peces y reducir la tierra disponible para la agricultura, ha llevado a aumento en el valor de la mano de obra y en el costo de vida (González-Gil, 2019). Esto a pesar del potencial turístico de los corregimientos, ya que la minería ha acaparado el uso del suelo, eliminando otras oportunidades económicas (Chocó 7 días, 2021b; Asprilla, 2022).

El Estado enfrenta una dicotomía evidente: en el municipio algunas personas del Sisbén obtienen considerables ingresos, entre 70 o 80 millones, por la venta de oro. Este fenómeno está vinculado al lavado de dinero, donde individuos marginados realizan esta actividad para poder ganar 500 o 200 mil pesos colombianos (Color de Colombia, 2020; Chocó 7 días, 2020a). También, a pesar de la existencia de proyectos sociales, persisten las carencias en los proyectos de desarrollo, ya que los recursos se desvían hacia otras ciudades, dejando a las comunidades locales desamparadas y abandonadas por el Estado. Esto las lleva a ver la minería como la única opción (Valencia et al., 2018; Asprilla, 2022), esta dualidad entre la riqueza y la miseria, derivada de la minería ilegal y agravada por el abandono estatal, se refleja en la pobreza multidimensional que alcanzó el 66.8 % en 2018 (Dane, 2018) o en el 18.10 % de la población en condición de miseria. Ello sitúa al municipio como el mayor índice de miseria en la región, superando al siguiente por 6.36 % (Undoc, Defensoría del Pueblo, 2023a).

En cuanto a seguridad, las cifras del Estado revelan que la tasa de homicidios en 2023 fue de 57.81 personas por cada cien mil habitantes, manteniéndose en un promedio de 57.49 personas por cada cien mil habitantes de 2019 a 2023 (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2024). Además, se registró una tasa de hurto de 11.65 por cada cien mil personas en 2022 (DNP, 2024b).

Las carencias presentes, alimentadas por una percepción arraigada de un Estado orientado hacia la extracción de recursos, en lugar de generar soluciones, junto con el comportamiento de ciertos individuos, han minado la confianza en las instituciones. Este suceso se advierte en la percepción de la población frente a las Fuerzas Armadas, pues existe la creencia entre los pobladores de que estas tienen conocimiento de la ubicación de grupos armados ilegales, pero solo intervienen después de que se han establecido acuerdos con dichos grupos, por lo que no se generan afectaciones en sus operaciones. Además, algunos consideran que interactuar con las Fuerzas Militares cuando realizan operativos contra la minería, único momento que, según ellos, hacen presencia, significa hablar directamente con los grupos armados ilegales. Ello se traduce en poner en riesgo la vida de los pobladores, pues se genera una sensación de complicidad entre los grupos al margen de la ley y las instituciones (Asprilla, 2022).

En este sentido, el alcalde electo para el periodo entre 2024 y 2027, en su plan de gobierno, ha comprendido estas dificultades, por lo que señala que desea desarrollar una conciencia ambiental que permita una minería sostenible y respetuosa con el medioambiente, además, implementar servicios de asistencia técnica para la reconversión sociolaboral de personas dedicadas a la minería, así como promover la articulación con el sector productivo, ofrecer apoyo para el emprendimiento solidario y promover y divulgar los servicios presentados por el Sena. (Palacio, 2023)

ELN y EGC en Río Quito: conflicto, legitimación y control comunitario

Como se ha visto, una de las problemáticas de los habitantes del municipio es la presencia de actores externos que buscan la explotación de los recursos locales, especialmente el oro. Estos actores pueden ser personas de otras regiones de Colombia o incluso de otros países, como Venezuela, Brasil o Irán. En algunos casos, estas personas han sido expulsadas de sus propios países, debido a prácticas de explotación indebida de recursos. Sin embargo, independientemente de su origen, todos llegan al territorio con el objetivo de extraer los recursos, evitando a las autoridades locales y causando daños medioambientales sin ofrecer reparaciones. Actividades ilegales que suelen llevarse a cabo bajo la protección de grupos armados ilegales presentes en Río Quito (González-Gil, 2019; Color de Colombia, 2020; Chocó 7 días, 2020a, 2020b, 2022a).

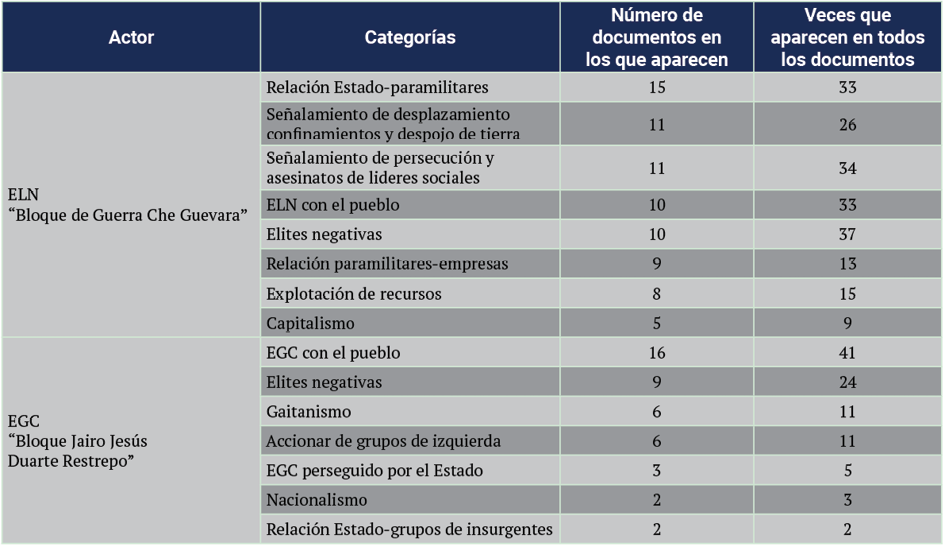

El municipio enfrenta la presencia constante del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, esta última ahora conocida como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Este grupo cambió su nombre con el objetivo de diferenciarse de las Autodefensas Unidas de Colombia (EGC, 2024a). Estas organizaciones delictivas, además de dedicarse a la minería ilegal, están involucradas en actividades como narcotráfico, contrabando y préstamos “gota a gota” (Defensoría del Pueblo, 2018a, 2018b, 2019, 2020a, 2022, 2023b, 2023c), así como extorsión y restricción de la libre circulación. La lucha por el control territorial y los recursos minerales del municipio conlleva a que busquen imponer su autoridad a la comunidad. Esta dinámica genera una compleja red de órdenes provenientes de diversos actores tanto legales como ilegales, lo que refleja una coexistencia de diversas relaciones de sometimientos de la comunidad (González, 2019; Santos, 2019). Estos grupos armados ilegales, en su afán por mantener el control y por condiciones ideológica, elaboran narrativas, con el fin de ganar legitimidad entre las comunidades (tabla 2). En el caso del ELN, un grupo autodefinido como marxistaleninista, sus discursos se dividen en ocho categorías principales, que interactúan constantemente entre sí.

En primer lugar, critican el sistema capitalista, considerado responsable de afectar a la comunidad y de destruir el medioambiente que la rodea. También señalan a ciertas élites como negativas, especialmente a políticos con vínculos paramilitares y narcotraficantes que desinforman de la causa del grupo, acusándolos de corrupción y de ser la razón por lo que persiste la pobreza en las zonas marginadas, de las cuales desprecian a sus pobladores, como se observa en uno de sus comunicados:

En el corazón del conflicto colombiano, sigue estando el desplazamiento forzado y el despojo de tierras; resisten a estas prácticas genocidas las comunidades campesinas, negras e indígenas, que luchan por la vida y el territorio, para ser tenidas en cuenta y no exterminadas por los planes de desarrollo, para que cese su expulsión hacia la mendicidad en las grandes ciudades y para que dejen de sumergirlas en el inframundo de la inhumanidad de dignidad precaria, con que los castiga el sistema capitalista; lograr estas metas de humanidad las dará la lucha organizada del pueblo, porque no provendrán de un regalo de la élite dominante. (ELN, 2024)

De este extracto, también se evidencia otra categoría importante: el uso del despojo de tierras mediante desplazamientos perpetrados por las Fuerzas Militares y el EGC, en beneficio de las “élites dominantes”, relacionado con su constante denuncia de persecuciones y asesinatos de líderes sociales por parte de otros actores. Así también, con la explotación de los recursos naturales de la región con el fin de favorecer empresas y élites.

En sus comunicados se identifican otras dos categorías, de carácter relacional, por un lado, señalan la relación entre empresas y el paramilitarismo, siendo las primeras promotoras del segundo. Por otro lado, este grupo al margen de la ley busca relacionar las Fuerzas Armadas y los paramilitares, presentándolos como aliados contra la población. “La arremetida contra las comunidades chocoanas por parte de las Fuerzas Armadas y sus socios los narcoparamilitares produce el despojo de sus tierras para entregarlas a empresas multinacionales” (ELN, 2022).

La última categoría, denominada “ELN con el pueblo”, es en la cual este grupo busca posicionarse como defensor de la comunidad y mostrarse como apoyo a las diversas causas sociales, incluyendo la protesta contra el aumento del costo de la gasolina o los peajes. Además, destacan operaciones como los paros armados, que consideran herramientas de apoyo a la población o las acciones militares que realizan contra las Fuerzas Armadas y el EGC, al que consideran paramilitar. De esta manera, buscan posicionarse como una fuerza militar defensora de la ciudadanía frente a los otros dos grupos, “las comunidades defienden la vida y el territorio, y el ELN confronta a los narcoparamilitares y las FFMM estatales, intensificando los combates desde 2020, cuando el Estado instaló una Base Militar en Noanamá” (ELN, 2023).

La retórica del EGC, un grupo autodefinido como gaitanista y de derechas, basa su discurso en siete categorías. La primera es el gaitanismo, donde afirman ser seguidores del político asesinado Jorge Eliécer Gaitán Ayala, y abogan por la “restauración moral de la república”. La segunda es resaltar su carácter nacionalista. Según sus propias palabras, el grupo, “consciente de la validez de los postulados del inmolado en el altar de la patria Jorge Eliécer Gaitán, ha erigido su figura como la inspiradora de sus luchas por hacer del nuestro un país más justo e incluyente” (EGC, 2024b).

La tercera es una defensa a los señalamientos que realizan el ELN y otros grupos, ellos no se autoperciben ni como paramilitares ni como aliados de las FF.MM., demarcando que ellos, a diferencia de las AUC, no cuentan con apoyo del Estado, si no que ellos han sido el grupo ilegal más atacado por las fuerzas del Estado. “[Referente al paramilitarismo], tres elementos que se han financiados por el Estado, entrenados por el estado o cuanto menos tolerado por el estado y si alguien detesta y no tolera al Ejército Gaitanista ha sido el Estado” (Giraldo, 2024). Llegan a señalar que el ELN es un grupo paramilitar, demarcando una supuesta relación entre las FF.MM. y este grupo al margen de la ley en la región del Chocó: “Estas operaciones militares de gran envergadura han permitido la expansión territorial y crecimiento de estructuras subversivas que, si han contado con el apoyo no solo ideológico del Gobierno nacional, sino logístico, militar y político” (EGC, 2024a). Esta es la cuarta categoría.

La quinta es con respecto al ELN como a los otros grupos de izquierda, señalándolos constantemente como los causadores del terror en la región, afectando la vida de las comunidades, rotulándolos de asesinos que no son realmente grupos insurgentes que solo esa denominación queda en lo discursivo: “Súmese que, cada vez que han querido, han confinado a las comunidades negras y ancestrales, decretando paros armados con excusas mentirosas, afectando de manera dramática la vida cotidiana de los pobladores ribereños” (EGC, 2024c). agregan que adoctrinan a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Igual que el ELN, tienen una categoría donde conciben elites negativas que falsifican la información sobre las causas de la lucha del grupo. En su opinión, estas elites son corruptas o inmorales, teniendo en abandono las zonas periféricas del país, aunque, para ellos, a diferencia del ELN, el aspecto del abandono no solo se traduce en atraso y carencias para la población. También lo miran como una falta de seguridad para las comunidades ante los otros grupos al margen de la ley. Remarcan que el caso de la conformación del grupo fue por la falta de seguridad dada por el Estado a campesinos y ex miembros de las AUC.

La última categoría de su discurso que puede fijarse se denomina “EGC con el pueblo”. Ellos señalan que su actuar es en favor del pueblo y su seguridad, debido a que, según ellos, son campesinos oriundos de los lugares donde hacen presencia, que realizan un accionar estatal como seguridad, trabajo social y construcciones y ponen orden a las comunidades. Señalan que respetan la democracia y el Derecho Internacional Humanitario y que su accionar es monitorizado por organizaciones de derechos humanos, además, señalan que buscan la paz (tabla 2).

Tabla 2. Categorías discursivas utilizadas por el Ejército de Liberación Nacional y el Ejercito Gaitanista de Colombia

Los actores armados ilegales, el ELN y el EGC generan dinámicas en el territorio que combinan la gobernanza criminal y la rebelde. El ELN, a través de su discurso, busca movilizar a la población bajo un marco normativo alternativo, alineándose con la gobernanza rebelde (Arjona, 2015). Por su parte, el EGC, con su enfoque nacionalista y gaitanista de derecha (concepto en construcción por el grupo) y de seguridad comunitaria, fusiona elementos de gobernanza criminal y rebelde para posicionarse como defensor del orden local. Esta estrategia le permite ganar legitimidad como actor político, pues es percibido más como un grupo rebelde que como una organización criminal. Lo que está relacionado con su interés en ser incluido en un proceso de paz, evitando el sometimiento, dado que los Estados suelen ser más proclives a negociar con grupos rebeldes que con organizaciones criminales (Giraldo, 2024; Lessing, 2021). Esta coexistencia de discursos muestra que, en contextos de conflicto armado, las categorías teóricas no son excluyentes, sino que se interrelacionan para justificar el control territorial y la legitimación de grupos que operan fuera del marco normativo estatal.

La fragmentación de la soberanía en la región refleja las limitaciones del Estado para ejercer control efectivo, lo que refuerza la teoría de la gobernanza contestada (Lessing, 2021). En este vacío estatal, los grupos armados cooptan el espacio que el Estado no puede llenar por completo, justificando su rol como proveedores de servicios y orden en la comunidad, con lo cual buscan convertirse, en el espacio simbólico, en sus defensores (Moncada, 2020; Trejos y Ley, 2020), lo que lleva a narrativas que buscan deslegitimar no solo al Estado si no al rival que al igual que ellos busca llenar los vicios que no puede cubrir el estado. Estas dinámicas no solo reconfiguran las nociones de soberanía y legitimidad, sino que también impactan en el ámbito socioambiental, utilizando la justificación del despojo de tierras y la explotación de recursos naturales para consolidar su control y transformar las relaciones humanas y el paisaje local.

Respuesta estatal: avances y desafíos en la protección del medioambiente y las comunidades

La cobertura mediática sobre la minería ilegal y la intervención de las Fuerzas Armadas de Colombia proviene, principalmente, de la prensa nacional. Allí se ofrece una perspectiva detallada sobre el valor en pesos colombianos de la maquinaria utilizada en la minería ilegal y su impacto en las finanzas de los grupos armados rebeldes y bandas ilegales. Además, señalan que las principales fuerzas estatales que participan en acciones contra este delito, de manera general son la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y la Policía Nacional (Radio Nacional, 2021; El Espectador, 2016). De manera específica, destacan la Unidad de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional y la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército Nacional (Semana, 2022; El Espectador, 2016; El Tiempo, 2016).

A través de estos, se han destacado diversas dimensiones del accionar de las Fuerzas Armadas para combatir la minería ilegal en la región. En primer lugar, se resalta la destrucción de activos vinculados a la minería (Comando General de las Fuerzas Militares, 2020; Chocó 7 días, 2021c, 2021d; Radio Nacional, 2021; Semana, 2022; Policía Nacional, 2023; El Tiempo, 2023). Este accionar pertenece a los años posteriores a noviembre de 2016, tras la Sentencia T-622 de 2016 que autorizó la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades de exploración minera sin autorización. En segundo lugar, se destaca la captura de miembros de grupos armados rebeldes o criminales transnacionales, como el Ejercito Gaitanista de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (El Espectador, 2016; Radio Nacional, 2021; Chocó 7 días, 2022b), así como la incautación de activos empleados en la minería (El Espectador, 2016; Radio Nacional, 2021).

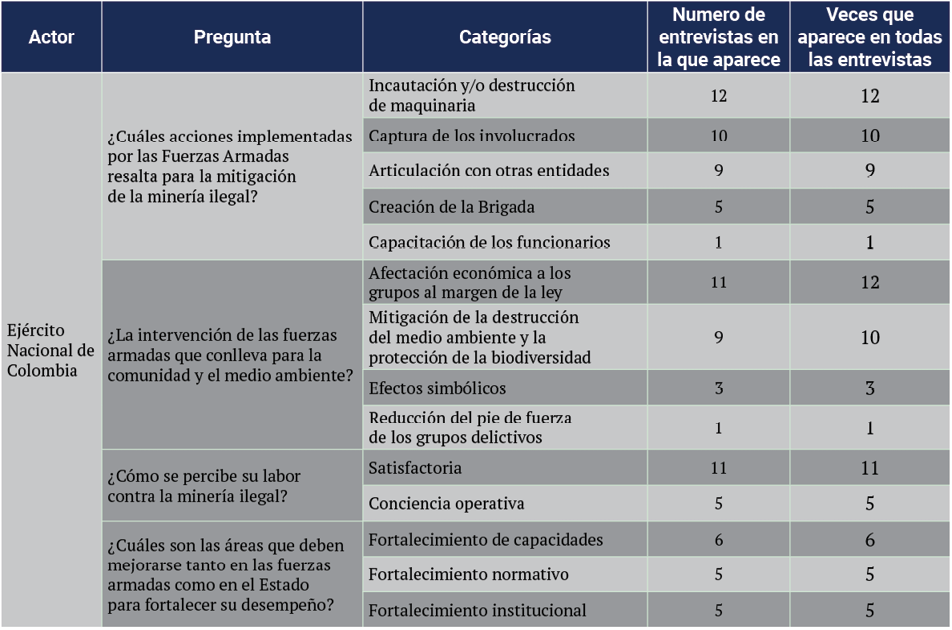

En las quince entrevistas realizadas (tabla 3), el personal dentro de la misma institución también reconoce la importancia de estas tres medidas para el cumplimiento de sus deberes y la protección del medioambiente. Frente a la minería ilegal, destacan, especialmente, la necesidad de destruir las maquinarias utilizadas en estas actividades ilícitas, dada la dificultad para acceder a las áreas donde estas se encuentran operando y trasladarlas a otros lugares, generando problemas para su incautación, lo que conlleva para el cumplimiento del deber de la unidad que sea más fácil la destrucción de estos equipos. Además de estas acciones, señalan que la creación de las unidades especializadas contra la minería ilegal, así como la colaboración con otras unidades de las Fuerzas Armadas y la realización de capacitaciones para el personal involucrado, ha sido fundamental para combatir de la mejor manera este delito.

Aquí, Darío Cújar, ingeniero de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, busca proponer una solución para abordar la contaminación por mercurio, un problema ampliamente reconocido por la opinión pública señala que el trato a los instrumentos de la minería ilegal debería ser diferentes. Según este académico, la clave no radica únicamente en poner fin a la minería, ya que la recuperación natural de la cuenca llevaría millones de años. En su lugar, sugiere el uso de dragas modernas para eliminar el sedimento y el mercurio, además de abogar por una minería legal y actualizada, junto con la restauración de los ríos y la reforestación de las cuencas. De este modo, argumenta en contra de la idea de destruir las dragas y retroexcavadoras, ya que podrían ser útiles en fases posteriores de recuperación (Color de Colombia, 2020; Chocó 7 días, 2020).

Fuera de lo señalado por Cújar, los entrevistados consideran que los efectos positivos del accionar de la unidad contra la minería ilegal tanto para la comunidad como para el medioambiente se da, gracias a la afectación económica a los grupos al margen de la ley. Esto, debido a que la maquinaria necesaria para la extracción de recursos naturales en esas áreas es costosa, y al evitar que estén en las manos de los grupos ilegales se dificulta la explotación y comercialización del oro. También son importantes las capturas, debido a que reducen las capacidades operativas de estos grupos armados para afectar el medioambiente y la comunidad. Además, resaltan que estas medidas tienen impacto psicológico en la comunidad, al demostrar que no hay una rentabilidad real al participar en actividades ilegales, si no que al hacer parte de estas solo hay afectaciones a sus vidas.

Con respecto a la sensación de los entrevistados sobre su autopercepción en la fuerza, expresan una profunda satisfacción al desempeñar sus labores. Consideran que están cumpliendo con su deber con la comunidad, el país y el medioambiente, al evitar que estos grupos continúen con la explotación de los recursos naturales. Destacan que formar parte del equipo encargado de combatir este delito implica un compromiso constante en el desempeño de sus labores diarias.

Mientras que en las áreas de mejora que puede tener la institución como el Estado, según su posición, es crucial continuar fortaleciendo de las capacidades, tanto en recursos como en entrenamiento del grupo encargado de combatir la minería ilegal. Ello debe acompañarse del robustecimiento normativo que facilite al Ejército y la unidad la incautación y destrucción de la maquinaria utilizada en la minería ilegal. Así también, se incluye la consolidación estatal, con mayor monitoreo y control de todas las fuentes hídricas como del medioambiente, mayor grado de regulación de la compra y venta de minerales, para evitar que los grupos ilegales se financien a través de este medio; y capturas dirigidas a los miembros de la población y personas que hacen parte de las estructuras de los grupos armados ilícitos. También, que no exista excepción con las personas que financian estas actividades, para, de este modo, desarticular toda la cadena que se encuentra realizando, fortaleciendo y lucrándose de esta actividad ilegal (tabla 3).

Se evidencia una compleja interacción entre gobernanza criminal y rebelde. En ella, los grupos armados como el ELN y el EGC, además de sus actividades ilícitas, asumen roles de control territorial y legitimación en comunidades marginadas, aprovechando las debilidades del Estado. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, como la destrucción de maquinaria ilegal y la captura de actores armados, la fragmentación de la soberanía y la falta de control estatal efectivo permiten que estos grupos fortalezcan su poderío e influencia. La respuesta estatal, aunque dirigida a mitigar la minería ilegal, puede reforzar las narrativas de los grupos armados, al no ofrecer alternativas económicas o soluciones integrales. Como señalan los entrevistados, prima la necesidad de un enfoque más coordinado y multidimensional, que no solo aborde la seguridad, sino también las dimensiones sociales y económicas, para contrarrestar de forma efectiva los discursos y el accionar que legitiman a los actores ilegales en el municipio, lo que permite fortalecer la relación del Estado con las comunidades locales.

Tabla 3. Categorización de entrevistas realizadas al personal del Ejército Nacional de Colombia encargados de la minería ilegal

Nota: elaboración propia basado en las entrevistas realizadas al personal militar

Narrativas de legitimación en el corazón del Departamento del Chocó

Tras la caracterización, se evidencia una compleja red de interacciones constantes entre el espacio físico, los grupos armados ilegales, el Estado y la comunidad. En ese entramado, cada actor desempeña un papel crucial en las relaciones que se tejen entre ellos. En este contexto, tiene lugar una relación de dependencia entre el espacio físico y la comunidad. Esta última está arraigada al territorio, tanto por motivos culturales, pese a que estén desapareciendo, como por la necesidad de obtener recursos para LA satisfacción de sus necesidades y su progreso, todo ello encadenado a la minería de oro. A su vez, el espacio físico depende de la comunidad para su mantenimiento y preservación, también para evitar su deterioro.

Se mira una dinámica de interacción entre los actores dominantes (Estado y grupos ilegales) y los dominados (espacio físico y la comunidad), caracterizada por una lógica de influencia, donde aquellos con mayor capacidad de ejercer poder buscan mantener el control sobre los demás. En este escenario, el Estado emerge como el actor predominante, aunque sus recursos y capacidades resultan insuficientes para satisfacer plenamente las demandas de la comunidad y garantizar la protección medioambiental. Ante esta situación, los grupos insurgentes desarrollan narrativas que buscan influir en la comunidad, presentándose como protectores de las necesidades insatisfechas y como defensores de la relación entre la comunidad y el entorno físico, para ejercer control en la sociedad y sacar rédito económico de ello, del espacio físico y de la relación de estos dos (minería ilegal).

El Estado no solo se inserta en la ecuación como un ente que, con sus limitaciones, influye en la discursiva de los otros actores, sino que también responde al accionar de estos grupos, en su búsqueda por ser el actor que ejerce el poder y, con esto, la regulación de los dominados. El claro ejemplo de estas interacciones es la creación de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército Nacional, unidad que busca afectar la adquisición de recursos de los grupos armados ilegales. Esto, a su vez, impacta en sus operaciones. Al mismo tiempo, genera un relato que la posiciona como defensora de la comunidad y el medioambiente contra el accionar de aquellos grupos. Mientas que la relación entre los grupos ilegales es tal que ambos culpan al otro de los actos de violencias realizados o no realizados por ellos mismos, señalando una carencia de legitimidad del otro grupo, debido a estos actos que afectan a la comunidad y el medioambiente. De este modo, buscan desacreditar a sus dos competidores por el poder.

Esta dinámica entre los actores dominantes, caracterizada por la confrontación directa y discursiva por el poder, no es la única entre ellos, pues existen retóricas que buscan evidenciar ciertos grados de cooperación entre el Estado y alguno de los grupos armados ilegales. Esta es una herramienta de desprestigio de las Fuerzas Militares como parte del Estado, buscando posicionarse ante los actores que buscan controlar.

Estos escenarios son aprovechados por los grupos ilegales que hacen presencia en la zona para fortalecer sus propios discursos. En ellos, se presentan las supuestas relaciones entre el Estado y algún grupo como causante de daños a la comunidad y al espacio físico. El objetivo de esto es deslegitimar al Estado, no solo retratándolo como indiferente a los actores que podrían ser dominados, sino también como promotor y protector del grupo ilegal contrario. Al mismo tiempo, buscan retratar al otro grupo como una fuerza sometida a los intereses de grupos que han cooptado al Estado, lo que permite al grupo que señala esta relación reforzar su posición como los verdaderos y únicos defensores de los dominados, con lo que, en últimas, esperan consolidar su poderío.

En última instancia, estas interacciones entre grupos ilegales y el Estado profundizan la complejidad del panorama, dejando entrever la dificultad para formar el monopolio de la fuerza, la regulación y la legitimidad del Estado. Esto conlleva que los grupos al margen de la ley construyan relatos para asumir estas funciones, lo que les permite obtener beneficios económicos a través de la explotación del recurso del oro y la población. Un resultado como este es congruente con la literatura publicada tanto a nivel mundial como nacional. Además, existe una dinámica de dependencia en la que la legitimidad de uno de estos actores depende del accionar de los otros dos, como se evidencian en trabajos previos como los de Bonilla (2023) en Buriticá y el Bajo Cauca, Páez y Manosalva (2021) en el Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, y Salman et al. (2018).

Conclusiones

Como resultado de la caracterización de los actores involucrados en la minería ilegal de oro en la región de Río Quito, Chocó, se ha observado que el municipio enfrenta una problemática significativa, derivada de la minería ilegal, que afecta al medio ambiente, destruye y desplaza la fauna y la flora y que, a la vez, que contamina el río, esencial para la comunidad local. Además, ha generado serios problemas sociales, que fragmentan el tejido social y contribuyen a la pobreza multidimensional de gran parte de la población.

Se destaca la presencia en el municipio del ELN y el EGC, grupos que, junto con el Estado y la comunidad local, configuran una red de relaciones compleja, en la que los tres primeros actores compiten por el control territorial. Los grupos ilegales aprovechan las carencias históricas del Estado en las comunidades periféricas, lo que les permite justificar su existencia y controlar los territorios, a la vez que fortalece sus narrativas como actores cercanos y comprensivos de los problemas locales, en contraste con un Estado cuya presencia es percibida como débil e insuficiente. Los grupos armados, además, compiten entre sí, señalando la violencia del contendor y sugiriendo posibles alianzas entre el Estado y sus rivales, con miras a ganar legitimidad ante la población local, mientras buscan erosionar la confianza en el Estado. La competencia por la legitimidad no solo se libra en el terreno de la violencia, sino también en la provisión de servicios que el Estado no puede ofrecer de manera efectiva, como la seguridad y la resolución de disputas.

Este vacío de autoridad contribuye a la consolidación de una mezcla en el territorio de gobernanzas criminales y rebeldes como oposiciones directas a la estructura del Estado, donde los actores ilegales, al llenar el vacío estatal, se presentan como alternativa viable frente a la ineficacia de este ente (Álvarez Calderón y Rodríguez Beltrán, 2018). Pero el Estado también busca legitimidad, especialmente a través de su acción contra los grupos armados ilegales, implementando estrategias como la creación de unidades especiales para combatir la minería ilegal y proteger el medioambiente.

No obstante, la dinámica de dependencia entre los actores involucrados, la legitimidad y la influencia de cada uno están intrínsecamente vinculadas. Para que el Estado consolide su monopolio de la violencia y restaurar el control territorial, es esencial que no solo implemente acciones de seguridad, sino que también aborde de manera efectiva los problemas socioeconómicos subyacentes a la minería ilegal, proteja los recursos naturales y considere las necesidades de las comunidades vulnerables, debido a que la fragmentación de la soberanía y la legitimación de los actores armados ilegales evidencian la complejidad del panorama, donde la gobernanza extra estatal busca socar la integridad de este actor.

Estas dinámicas en el municipio de Río Quito plantean una serie de desafíos para las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión. Entre estos, se incluye la necesidad de reconsiderar el manejo de la maquinaria incautada y su posible uso para la protección ambiental, así como garantizar su resguardo, debido a las dificultades logísticas para retirarla de la zona. Además, se enfrentan al reto de construir una relación de confianza con la comunidad, que percibe una falta de presencia de las entidades y sugiere una complicidad con los grupos ilegales. Por ello, la Fuerza Pública debe no solo realizar acciones tangibles en el terreno, sino también implementar campañas para cambiar la percepción sobre las entidades públicas y fortalecer la confianza en su presencia y actuación en la región.

Conflicto de interés

No se presentó conflicto de interés entre los autores de la presente investigación académica. Declaramos que no tenemos ninguna relación financiera o personal que pudiera influir en la interpretación y publicación de los resultados obtenidos. Asimismo, aseguramos cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Universidad Militar Nueva Granada por el apoyo y la financiación del proyecto; y a William A. Sanabria Álvarez por el apoyo y la asistencia en la aplicación de instrumentos.

Referencias

Agencia Nacional de Minería (2024). Visor geográfico [Mapa interactivo]. https://tinyurl.com/3w6c8ekj

Albornoz-Torres, S. (2022). Minería mecanizada en el departamento del Chocó: ¿fuente de crecimiento económico y bienestar? [Tesis de grado]. Universidad EAFIT. Repositorio institucional EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/items/5f530f60-3501-4ece-a619-e6ce8a232c46

Alda-Mejías, S. (2020). La cultura de la legalidad como motor dinamizador de la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad. En S. Alda-Mejías, C. Sampo y G. Rodriguez, La seguridad en el marco del estado de derecho (pp. 29-59). Puebla UDLAP.

Álvarez Calderón, C. E., & Rodríguez Beltrán, C. A. (2018). Ecosistemas criminales: hábitats para la convergencia y la globalización desviada. Revista Científica General José María Córdova, 16(24), 1–30. https://doi.org/10.21830/19006586.352

Alves, J. A. (2016). ‘Blood in reasoning’: State violence, contested territories and black criminal agency in urban Brazil. Journal of Latin American Studies, 48(1), 61-87. https://doi.org/10.1017/S0022216X15000838

Arias, E. D. y Barnes, N. (2017). Crime and plural orders in Rio de Janeiro, Brazil. Current Sociology, 65(3), 448-465. https://doi.org/10.1177/0011392116667165

Arjona, A. (2015). Introduction. En A. Arjona, N. Kasfir y Z. Mam-pilly (Eds.), Rebel governance in Civil War (pp. 1-20). Cambridge University Press.

Asprilla, J. (Productor/Realizador). (2022). Historias de Río. Desafíos para la paz sostenible en la bio región del Chocó [Documental]. Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad de Glasgow. https://tinyurl.com/nctrvjms

Badillo-Sarmiento, R., y Trejos-Rosero, L. F. (2023). Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como grupo armado politizado: Un nuevo paradigma del crimen organizado. Revista Científica General José María Córdova, 21(42), 327–351. https://doi.org/10.21830/19006586.1053

Baffour-Kyei, V., Mensah, A., Owusu, V. y Horlu, G. S. (2021). Artisanal small-scale mining and livelihood assets in rural southern Ghana. Resources Policy, 71, 101988. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.101988

Banco Mundial —BM. (2021, 4 de mayo). Con mejores condiciones laborales se puede ampliar la seguridad y productividad de los mineros artesanales y en pequeña escala de todo el mundo [Comunicado de prensa N.º 2021/145/EEX]. https://tinyurl.com/2te6fc8s

Bansah, K. J., Acquah, P. J. y Assan, E. (2022). Guns and fires. The use of military force to eradicate informal mining. The Extractive Industries and Society, 11, 101139. https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101139

Barenblitt, A., Payton, A., Lagomasino, D., Fatoyinbo, L., Asare, K., Aidoo, K., Pigott, H., Som, C. K., Smeets, L., Seidu, O. y Wood, D. (2021). The large footprint of small-scale artisanal gold mining in Ghana. The Science of the total environment, 781, 146644. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146644

Barnes, N. (2017). Criminal politics: An integrated approach to the study of organized crime, politics, and violence. Perspectives on Politics, 15(4), 967-987.

Bester, V. y Groenewald, L. (2021). Corporate social responsibility and artisanal mining. Towards a fresh South African perspective. Resources Policy, 72, 102124.

Bonilla-Calle, D. (2023). Caracterización de actores en la minería del oro en Buriticá y el Bajo Cauca antioqueño. Revista Científica General José María Córdova, 21(41), 201-221. https://doi.org/10.21830/19006586.997

Cardona, G. I., Escobar, M. C., Acosta, A., Marín, P. y Marqués, S. (2022). Highly mercury-resistant strains from different Colombian Amazon ecosystems affected by artisanal gold mining activities. Applied Microbiology and Biotechnology, 106(7), 2775-2793.

Chocó 7 días (2020a, 22 de septiembre). ‘En Chocó, río Quito tiene grave contaminación mercurial’: Darío Cújar Couttin. https://tinyurl.com/5afdup9c

Chocó 7 días (2020b). Buscan a dos iraníes comerciantes de oro que lavaron activos y destruyeron el río Quito, en el Chocó. https://tinyurl.com/2u8xm4hs

Chocó 7 días (2021a, 23 de abril). Medio Atrato y Río Quito entre el abandono y la extracción ilegal de sus recursos naturales. https://tinyurl.com/4ttwwnvf

Chocó 7 días (2021b, 16 de junio). Pago por servicios ambientales en Río Quito e indígenas de El 21. https://tinyurl.com/89jyrkyn

Chocó 7 días (2021c, 31 de enero). Dinamitan entable minero en Paimadó, Rio Quito. https://tinyurl.com/h5dznukn

Chocó 7 días (2021d, 18 de enero). Dinamitan diez equipos mineros en el río Quito. https://tinyurl.com/3cwns9du

Chocó 7 días. (2022a, 01 de septiembre). Ocho brasileros fueron condenados por daño ambiental en el río Quito. https://tinyurl.com/2a3k9mkr

Chocó 7 días. (2022b, 11 de abril). Cayeron cuatro miembros del Clan del Golfo en Río Quito. https://tinyurl.com/4rnjxn98

Chocó 7 días. (2023, 17 de julio). Río Quito: avanza el proyecto de huertas agroecológicas. https://tinyurl.com/3ed4mbz7

Color de Colombia (2020, 22 de septiembre). ‘En Chocó, río Quito tiene grave contaminación mercurial’: Darío Cújar Couttin. El Tiempo. https://tinyurl.com/yvt5bzzp

Corbett, T., O’Faircheallaigh, C. y Regan, A. (2017). ‘Designated areas’ and the regulation of artisanal and small-scale mining. Land Use Policy, 68, 393-401. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.004

Defensoría del Pueblo (2018a, 24 de enero). Alerta temprana inminencia 012-18. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91627

Defensoría del Pueblo (2018b, 14 de febrero). Alerta temprana estructural 022-18. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91741

Defensoría del Pueblo (2019, 31 de agosto). Alerta temprana estructural 035-19. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91695

Defensoría del Pueblo (2020a, 30 de abril). Alerta temprana inminencia 018-20. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91659

Defensoría del Pueblo (2022, 17 de febrero). Alerta temprana estructural 004-22. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91826

Defensoría del Pueblo. (2023a, 12 de abril). Informe situación de los derechos humanos de la población minera colombiana: Visibilizando la cara de la economía minera ilegal. https://tinyurl.com/2t67hrs4

Defensoría del Pueblo (2023b, 19 de mayo). Alerta temprana estructural 019-23. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91877

Defensoría del Pueblo. (2023c). Alerta Temprana Estructural 030-23. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91888

Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane (2018). Medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal – Indicadores [Mapa interactivo]. https://tinyurl.com/2wmb5m2s

Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane (2024a). Resultados por regiones. https://tinyurl.com/mrxm22pf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane (2024b). Proyecciones de población municipal por área y pertenencia étnico-racial. https://tinyurl.com/yc34tedh

Departamento Nacional de Planeación (2024a). Educación. https://tinyurl.com/bdeev29b

Departamento Nacional de Planeación (2024b). Convivencia y seguridad ciudadana. https://tinyurl.com/bdeev29b

Ejército de Liberación Nacional —ELN. (2022, 30 de mayo). Combate al paramilitarismo en Chocó. https://eln-voces.net/?p=4120

Ejército de Liberación Nacional —ELN (2023). Caravana humanitaria: acuerdo inicial para la vida digna. https://eln-voces.net/?p=5970

Ejército de Liberación Nacional —ELN (2024, 05 de febrero). 75 años de desplazamiento forzado. https://eln-voces.net/?p=9973

Ejército Gaitanista de Colombia —EGC (2024a). Comunicado sobre el cambio de nombre del EGC. https://tinyurl.com/4zbejxh2

Ejército Gaitanista de Colombia —EGC (2024b). Comunicado del bloque Jairo de Jesús Durango, denunciando al ELN en el chocó. https://tinyurl.com/kvybve4d

Ejército Gaitanista de Colombia. (2024c). Comunicado sobre el aniversario del magnicidio de Gaitán. https://tinyurl.com/5zucsvyh

El Espectador (2018, 09 de mayo). Ordenan suspender toda la minería en uno de los ríos más importantes de Chocó. https://tinyurl.com/3xwx6nfp

Feldmann, A. y Luna, J. (2022). Criminal governance and the crisis of contemporary Latin American States. Annual Review of Sociology, 48, 441-461. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-030420-124931

Ferreira, M. y Richmond, O. (2021). Blockages to peace formation in Latin America. The role of criminal governance. Journal of Intervention and Statebuilding, 15, 161-180. https://doi.org/10.1080/17502977.2021.1878337

Gaviria, S. y Ángel, J. (2019). Geoindicadores aplicados al estudio de los efectos ambientales de la explotación de oro aluvial en la cuenca baja del río Quito, Chocó (Colombia). Gestión y Ambiente, 22(2), 235-256.

Giraldo, R. (2024, 20 de marzo). “El Ejército Gaitanista no va a aceptar sometimiento”: abogado del Clan del Golfo. El Espectador. https://tinyurl.com/56jzzkxf

González-Gil, C. (2019). Nociones de legalidad ilegalidad en los actores de la minería de oro en Río Quito, Chocó. Una cuestión de río [Tesis de maestría]. Universidad de La Salle. Repositorio Unisalle. https://tinyurl.com/vfr8kyzm

Henao, J. C. y Pachón, M. D. (2016). Minería y desarrollo. Tomo 2: Medio ambiente y desarrollo sostenible. Universidad Externado de Colombia.

Hilson, G. y Hu, Y. (2022). Changing priorities, shifting narratives: remapping rural livelihoods in Africa’s artisanal and small-scale mining sector. Journal of Rural Studies, 92, 93-108. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.03.010

Hook, A. (2019). Over-spilling institutions: The political ecology of ‘greening’the small-scale gold mining sector in Guyana. Land Use Policy, 85, 438-453. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.049

Huggins, C. (2023). Is collaboration possible between the small-scale and large-scale mining sectors? Evidence from ‘Conflict-free mining’in the Democratic Republic of the Congo (DRC). The Extractive Industries and Society, 13, 101163. https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101163

Jiménez, A. D., Smith, N. M. y Holley, E. A. (2022). Capitals in artisanal and small-scale mining in Marmato, Colombia: Using the sustainable livelihoods framework to inform formalization. The Extractive Industries and Society, 12, 101157. https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101157

Kinyondo, A. y Huggins, C. (2021). State-led efforts to reduce environmental impacts of artisanal and small-scale mining in Tanzania: Implications for fulfilment of the sustainable development goals. Environmental Science & Policy, 120, 157-164. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.02.017

Lessing, B. (2021). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on politics, 19(3), 854-873. https://doi.org/10.1017/S1537592720001243

Lessing, B. y Willis, G. (2019). Legitimacy in Criminal Governance: Managing a Drug Empire from Behind Bars. American Political Science Review, 113, 584 - 606. https://doi.org/10.1017/S0003055418000928.

Ley, S., Mattiace, S. y Trejos, G. (2019). Indigenous resistance to criminal governance. Why regional ethnic autonomy institutions protect communities from narco rule in Mexico. Latin American Research Review, 54(1), 181-200. https://doi.org/10.25222/larr.377

Lunstrum, E. (2014). Green militarization: anti-poaching efforts and the spatial contours of Kruger National Park. Annals of the Association of American Geographers, 104(4), 816-832. https://doi.org/10.1080/00045608.2014.912545

MapBiomas Colombia. (2022). MapBiomas Colombia Colección 1.0 [Mapa interactivo]. https://plataforma.colombia.mapbiomas.org

Ministerio de Ambiente — Minambiente (2012, diciembre). Sinopsis nacional de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala [Reporte]. https://tinyurl.com/mtmwvy73

Ministerio de Justicia y del Derecho — Minjusticia (2024). Tasa de homicidios (basada en reporte de homicidios de la Policía Nacional). https://tinyurl.com/4pexwya8

Moncada, E. (2020). The Politics of Criminal Victimization: Pursuing and Resisting Power. Perspectives on Politics, 18(3), 706–721. https://doi.org/10.1017/S153759271900029X

Mosquera, E. D. e Hinestroza, L. (2018). Eficácia dos mecanismos jurídicos para a proteção dos direitos das comunidades negras vulnerabilizadas pela atividade mineira: o caso do município de Río Quito, Chocó. Opinión Jurídica, 17(33), 235-254.

Muñoz, C. (2020). El framing como proyecto de investigación: una revisión de los conceptos, ámbitos y métodos de estudio. Profesional de la Información, 29(6). https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.23

Páez-Murillo, C. y Manosalva-Correa, A. (2022). La confrontación entre el Estado colombiano y el Bloque Caribe de las FARC-EP entre 2002 y 2010: una mirada comparada. HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 14(29), 193-231. https://doi.org/10.15446/historelo.v14n29.93611

Palacio, E. (2023). Programa de gobierno río quito, productivo y sostenible. Municipio de Rio Quito. https://tinyurl.com/2p8s5ac3

Policía Nacional (2023). 32 unidades de producción minera fueron intervenidas en Tutunendo, Certegui, Río Quito y Quibdó [Comunicado]. https://tinyurl.com/nv45ejrc

Rettberg, A. y Ortiz, J. F. (2016). Golden opportunity, or a new twist on the resource–conflict relationship. Links between the drug trade and illegal gold mining in Colombia. World Development, 84, 82-96. https://doi.org/10.7440/colombiaint93.2018.02

Rojas Mora, J. E., Pinto Quijano, Á., Vásquez Merchán, I. L., y Morales-Sánchez, C. F. (2023). Medición y evaluación de gobernanzas criminales y su relación con el narcotráfico en Colombia. Revista Científica General José María Córdova, 21(44), 817–840. https://doi.org/10.21830/19006586.1176

Ruiz-Leotaud, V. (2023). Peru launches ‘mega-operations’ to destroy illegal mining camps in biodiversity hotspot. https://tinyurl.com/bdesc7w2

Saavedra, S. (2023). Technology and State Capacity: Experimental Evidence from Illegal Mining in Colombia. Social Science Research Network. https://poverty-action.org/sites/default/files/publications/Paper_inforevel.pdf

Salman, T., de Theije, M. y Vélez-Torres, I. (2018). Estructuras, actores e interacciones en el análisis de conflictos por los recursos naturales. Ecología y Sociedad, 23(3), 30. https://doi.org/10.5751/ES-10221-230330

Smith, N. M., Ali, S., Bofinger, C. y Collins, N. (2016). Human health and safety in artisanal and small-scale mining: an integrated approach to risk mitigation. Journal of Cleaner Production, 129, 43-52.

Sovacool, B. K. (2021). When subterranean slavery supports sustainability transitions? Power, patriarchy, and child labor in artisanal Congolese cobalt mining. The Extractive Industries and Society, 8(1), 271-293.

The Washington Post (2021). Bolsonaro sent soldiers to the Amazon to curb deforestation. Here’s how the effort failed. https://tinyurl.com/mr2trawy

Trejos, G. y Ley, S. (2020). Votes, drugs, and violence. The political logic of criminal wars in Mexico. Cambridge University Press.

UNODC (2018). Evidencia de oro de aluvión 2016. Ministerio de Minas y Energía. https://tinyurl.com/nhkjmezn

UNODC (2019). Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción Remota 2018. Ministerio de Minas y Energía. https://tinyurl.com/4rwskfsn

UNODC (2020). Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción Remota 2019. Ministerio de Minas y Energía. https://tinyurl.com/hzxpn3wp

UNODC (2021). Colombia explotación de oro de aluvión. Evidencia a partir de percepción remota 2020. Ministerio de Minas y Energía. https://tinyurl.com/4anjv2tp

UNODC (2022). EVOA Colombia explotación de oro de aluvión Evidencia a partir de percepción remota 2021. Ministerio de Minas y Energía. https://tinyurl.com/5n7w9nzm

UNODC (2023). Colombia explotación de oro de aluvión EVOA 2022: Resumen ejecutivo. Ministerio de Minas y Energía. https://tinyurl.com/3rmd5ahu

UNODOC y Minenergía. (2022). Colombia explotación de oro de aluvión evidencias a partir de percepción remota 2021. Ministerio de Minas y Energía. https://tinyurl.com/mrh3b79b

Valencia, J., García, J. y Hurtado, L. (2018). Efectos ambientales y sociales generados por la actividad de la minería en la cuenca media del Río Quito-Chocó [Tesis de maestría]. Universidad de Manizales. Repositorio institucional Umanizales. https://tinyurl.com/ytwty3ec

Valois, H. y Martínez, C. (2016). Vulnerabilidad de los bosques naturales en el Chocó biogeográfico colombiano: actividad minera y conservación de la biodiversidad. Bosque (Valdivia), 37(2), 295-305. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92002016000200008

Van Bockstael, S. (2019). Land grabbing “from below”? Illicit artisanal gold mining and access to land in post-conflict Côte d’Ivoire. Land Use Policy, 81, 904-914.

Vélez-Torres, I. (2014). Governmental extractivism in Colombia. Legislation, securitization, and the local settings of mining control. Political Geography, 38, 68-78. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2013.11.008

Vélez-Torres, I. y Méndez, F. (2022). Slow violence in mining and crude oil extractive frontiers: The overlooked resource curse in the Colombian internal armed conflict. The Extractive Industries and Society, 9, 101017. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101017

Vogel, C., Musamba, J. y Radley, B. (2018). A miner’s canary in eastern Congo: Formalisation of artisanal 3T mining and precarious livelihoods in South Kivu. The Extractive Industries and Society, 5(1), 73-80. https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.09.003

Wakenge, C. I., Nyenyezi, M. R., Bergh, S. I. y Cuvelier, J. (2021). From ‘conflict minerals’ to peace? Reviewing mining reforms, gender, and state performance in eastern Democratic Republic of Congo. The Extractive Industries and Society, 8(2), 100894. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100894